ここから本文です。

『夏休み親子わくわく体験2025』を開催しました!

楽しかった?「夏休み親子わくわく体験2025」

香川県環境保健研究センターで実験を交えて科学を体験する親子イベントを開催しました。

多くの申込み者の中から抽選で当選した小学4年生から6年生の計26名が5つのコースに分かれて楽しみながら科学にふれました。

- 2025年7月31日(木曜日)

- 13時30分~15時30分

環境保健研究センターってどんなところ?

初めに参加親子計24組が環境保健研究センターの仕事内容について話を聞きました。私たちの身の回りの大気や水などが安全に保たれているかなど環境に関する調査や研究をしていることや、私たちの口にする食品の安全にかかわる検査、また感染症や食中毒の検査や研究をしていることなどについて学びました。

また、2025年7月に決定した環境保健研究センターのマスコットキャラクター「環保犬」の紹介がありました。

|

|

|

|

|

【コース1】悪臭ってナニ?匂いについて学ぼう!

色々な種類のにおい成分を嗅いで、においの濃さを測ったり、種類あてゲームをしました。

においの実験を通じて、感じたことを正確に言葉で伝えることの重要性や、においの濃さで感じ方が変化すること、生活の中で利用されていること、においが生きていくうえでとても重要な役割を果たしていることを学習しました。

|

|

|

|

|

|

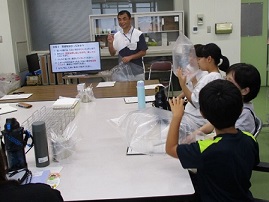

【コース2】身近な水を調べよう!

私たちが毎日使っている水はどこから来てどのように循環しているのかについての話や、水の検査の方法についての話を聞きました。その後、ペットボトルを使って「透視度計」と「ろ過装置」作りに挑戦しました。水槽の水や、米のとぎ汁の透視度を「透視度計」で測り、手作りの「ろ過装置」で水をきれいにした後、どのくらいきれいになったのか「CODパックテスト」を使って比べる実験をしました。

|

|

|

|

|

|

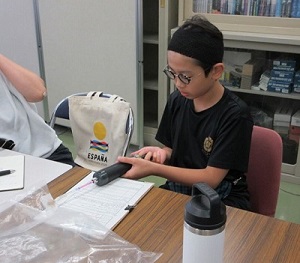

【コース3】マイクロプラスチックについて知ろう!

軽くて丈夫で、加工がしやすいことなどから、私たちの暮らしに欠かせないプラスチック。しかし、捨てられることで、川や海に流出し紫外線や波の力などによってマイクロプラスチックとなり、環境にさまざまな影響を及ぼしています。こうしたマイクロプラスチックの性状や環境への影響について、さまざまな体験を交えながら知ってもらうことにより、プラスチックごみの削減やマイクロプラスチックにならないために私たちが出来ることについて考えました。

|

|

|

|

|

|

【コース4】つかめる水を作ってみよう!

近にある2種類の食品添加物を使ってつかめる水を作る実験をしました。つかめる水とは何なのか、どうやって作るのか、なぜ水が固まるのか、その仕組みについても学習しました。

|

|

|

|

|

|

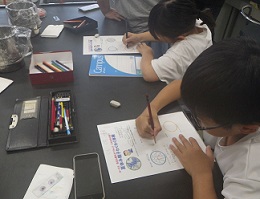

【コース5】身近な菌をみてみよう!ーこれは何の菌?ー

私たちの周りにはたくさんの種類の菌が存在しています。食品ではキムチやヨーグルト、味噌などの中で働く菌がいます。体の中にも良い菌、悪い菌さまざま…。病原菌に感染しないために、どんなことに気を付けるのか、どうやって菌の検査をしてるのかなどについて話を聞きました。そして、実際に菌はどんな風に見えるのか、自分たちで染色して顕微鏡で観察しました。

|

|

|

|

|

|

参加してみての感想

- 実験が楽しかったのでまた参加したいです。

- 今まで知らなかったことを知れてよかった。

- ろ過は簡単なことじゃないから水をきれいにあつかわないといけないと感じました。

- ゴミの分別などの大切さを学びました。

- けんびきょうが見られて楽しかった。染色するのがたのしかった。

- スタッフの皆さんが丁寧にサポートしてくれたので安心して参加することができました。

- 他のコースも体験してみたいと思いました。など

参加者の皆さん、ありがとうございました!

私たち職員も、一緒に楽しませていただきました!

このページに関するお問い合わせ