ここから本文です。

瀬戸内海国立公園とは

|

|

|

日本初の国立公園

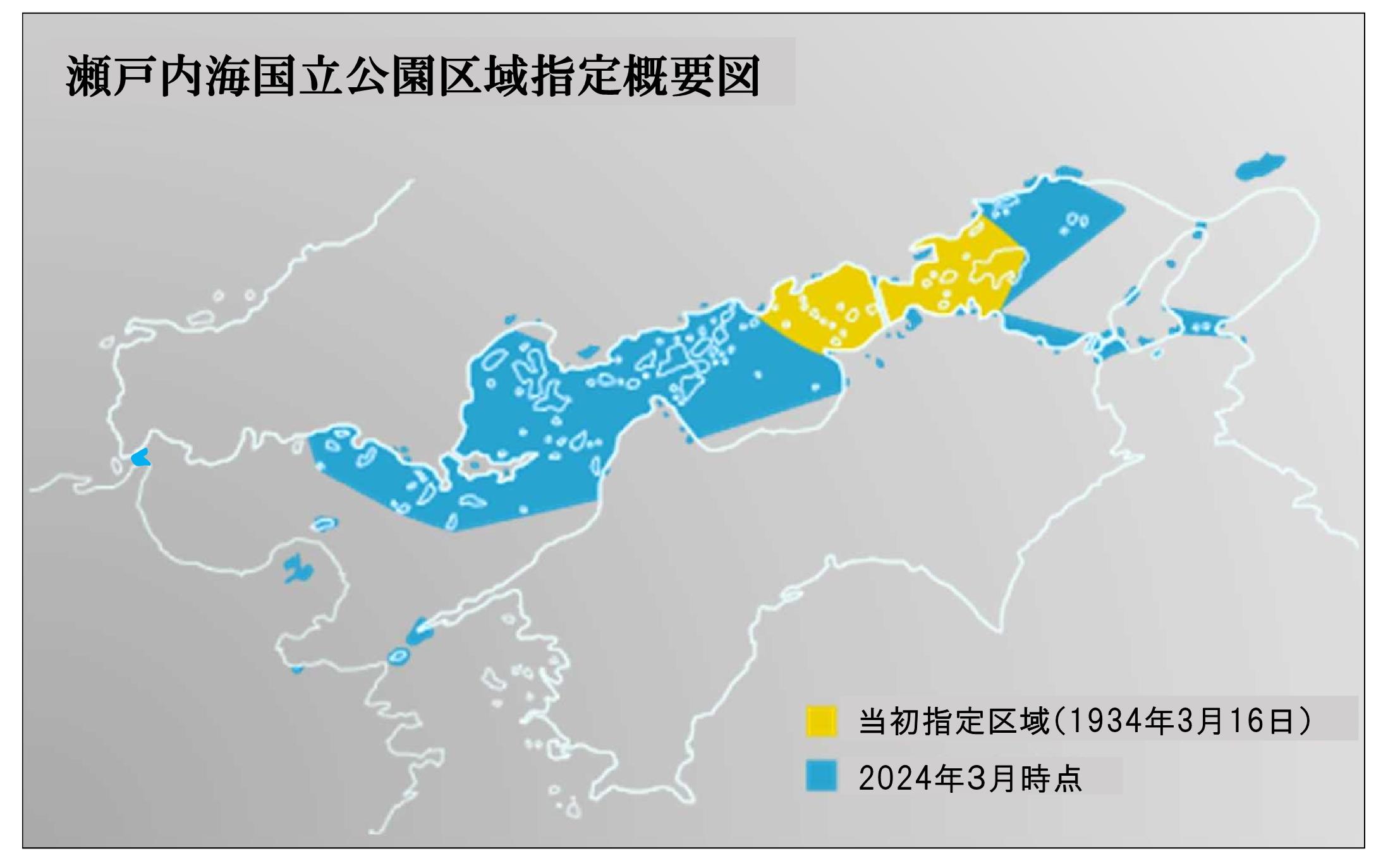

瀬戸内海国立公園は、1934年3月16日に日本で初めて国立公園に指定されました。指定当初は備讃瀬戸(香川県と岡山県の間の海域)を中心にそこに点在する島々、それを望む陸地の展望地が公園区域として指定されましたが、その後2回の追加指定などにより、明石・紀淡・鳴門・関門・豊予の5つの海峡に囲まれた瀬戸内海のおおよそ半分、1府10県にまたがる日本最大の国立公園です。

「公園」というと、遊具があったり、広いグランドや芝生広場を想像しますが、国立公園(自然公園)とは、日本を代表するすぐれた自然の風景地を保護するために開発等の人為を制限するとともに、風景の観賞などの自然に親しむことができるように、必要な情報の提供や利用施設を整備しているエリアです。環境大臣が自然公園法に基づき指定します。

・香川県内の見どころはこちら(香川県の瀬戸内海国立公園ガイドブック)(PDF:12,765KB)

瀬戸内海国立公園の特徴~自然と人が共存~

特長は、大小数々の島で構成された内海の多島海景観です。沿岸の陸域にはそれらを眺められる展望地が多数存在します。また、瀬戸内海一帯は早くから文化が栄え、人と自然とが共存してきた地域であり、島々の段々畑や潮待ちの港町など、自然と暮らしが一体となった親しみやすい景観であることも大きな特長の一つになっています。

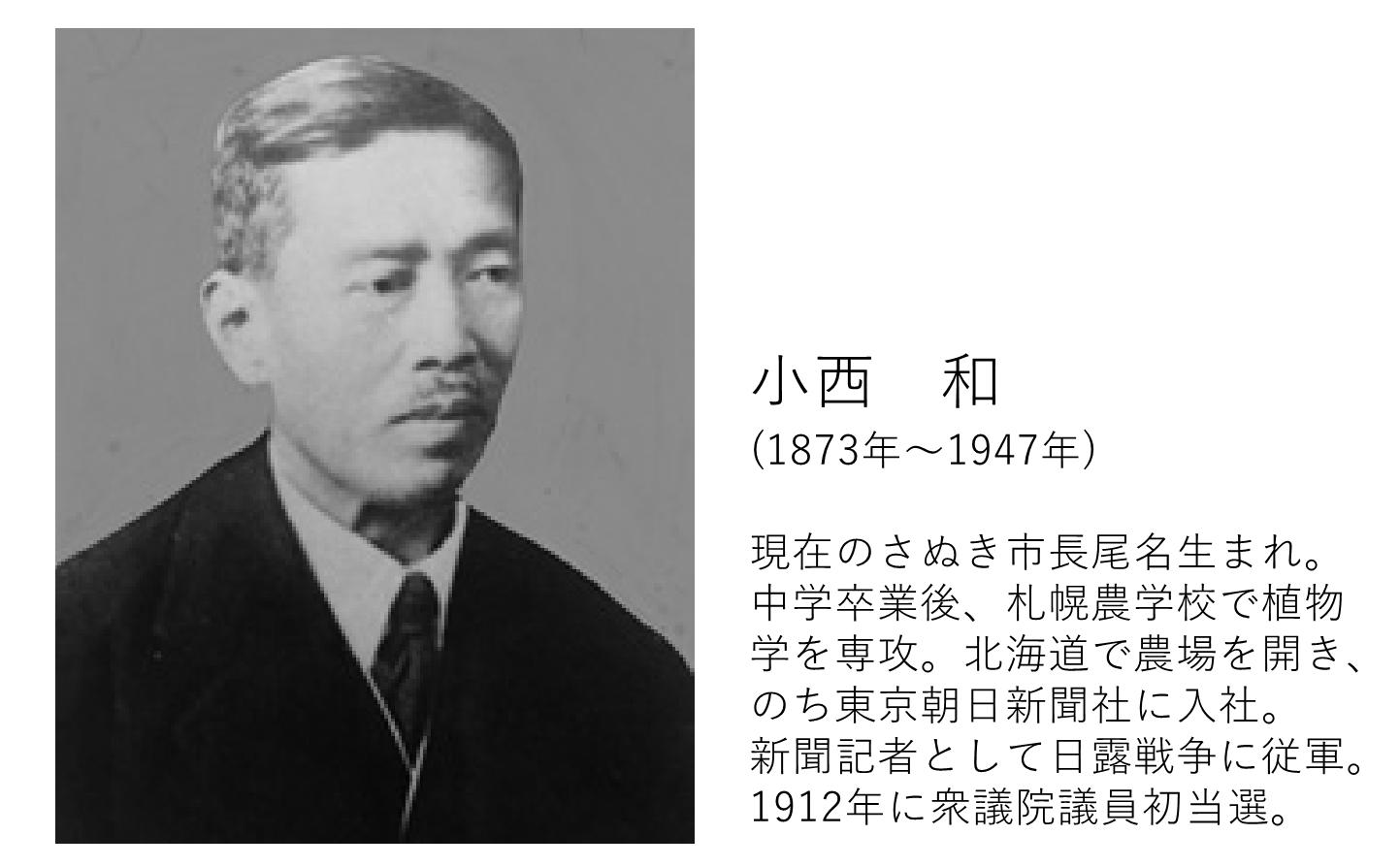

国立公園指定に尽力した『小西 和(こにし かなう)』

瀬戸内海国立公園指定に大きく貢献したのが、香川県出身の小西和です。瀬戸内海国立公園の父とも呼ばれ、1912年に衆議院議員に当選後、瀬戸内海の国立公園化構想を提唱し、国立公園法の制定と瀬戸内海の国立公園化に尽力しました。

著書に「瀬戸内海論(1911年発行)」があり、この中で環境の保全や文化財の保存、海主陸従の思想、洋上観光や国際観光の推進などを説き、これに加え、瀬戸内海を単に地方的な内海とせず、日本の誇るべき財産として活用すべきという見識を示しています。

このページに関するお問い合わせ