ここから本文です。

かがわの気候変動

地球温暖化と気候変動

地球温暖化は、人間活動に起因して大気中に放出される温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロン等)の増加によって、地球が暖められる現象です。 →地球温暖化はどうして起こる?

一方、気候変動とは、長期的に持続する気候状態の変化のことを言いますが、もともと気候は自然起源の様々な要因により、様々な時間スケールで変動しています。近年では、自然的要因に加え、人間活動に直接又は間接に起因して大気中に放出される温室効果ガスにより温暖化が進んだことによる気候変動が注目されており、IPCC※(国連気候変動に関する政府間パネル/Intergovernmental Panel on Climate Change)第6次評価報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」とされています。

長期的に観測された気温変化は、世界、日本のみならず香川県においても上昇傾向にあり、降水現象等にも変化が見られています。

各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることを目的として世界気象機関(WMO)及び国連環境計画(UNEP)により設立された政府間組織。

香川県における気候変動の状況

香川県における気候変動の現状についてまとめました。

1.気温

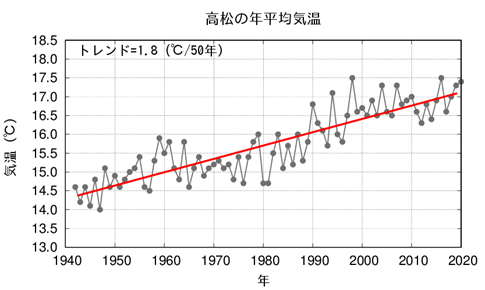

高松における年平均気温は、長期的に上昇しており、50年あたり1.8℃の割合で上昇しています。高松では、地球温暖化の影響に加えて、観測所が都市部にあることによるヒートアイランドの影響があり、気温の上昇幅が日本平均(100年あたり1.26℃の割合で上昇)より大きくなっています。

出典:高松地方気象台

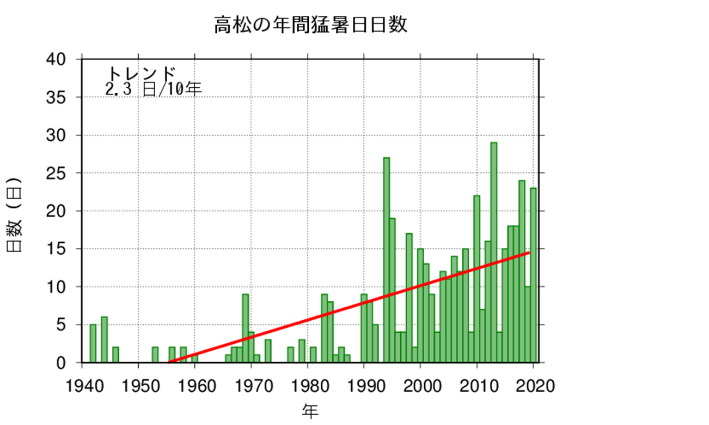

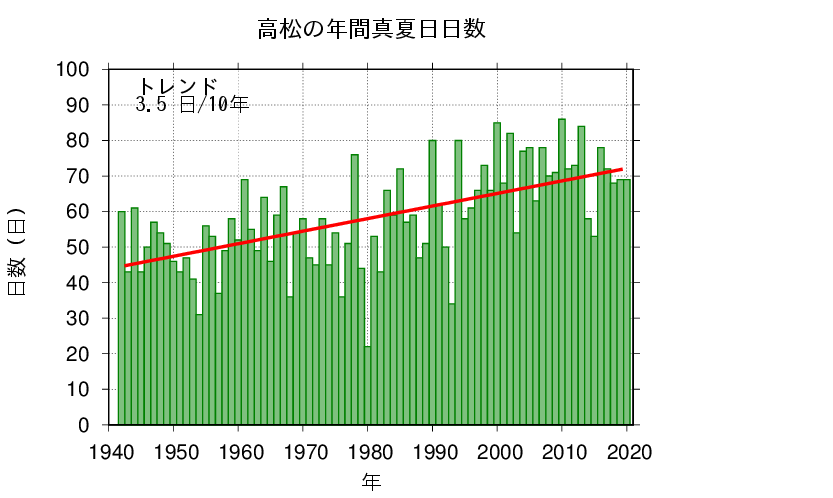

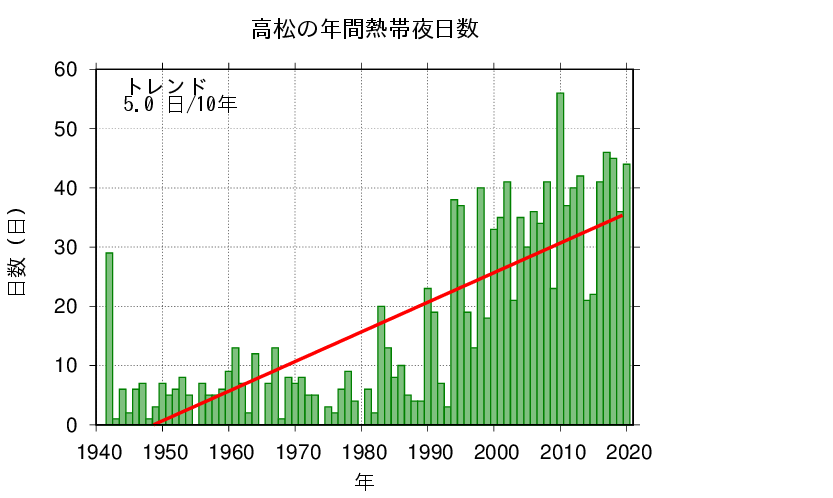

2.猛暑日、真夏日、熱帯夜、冬日

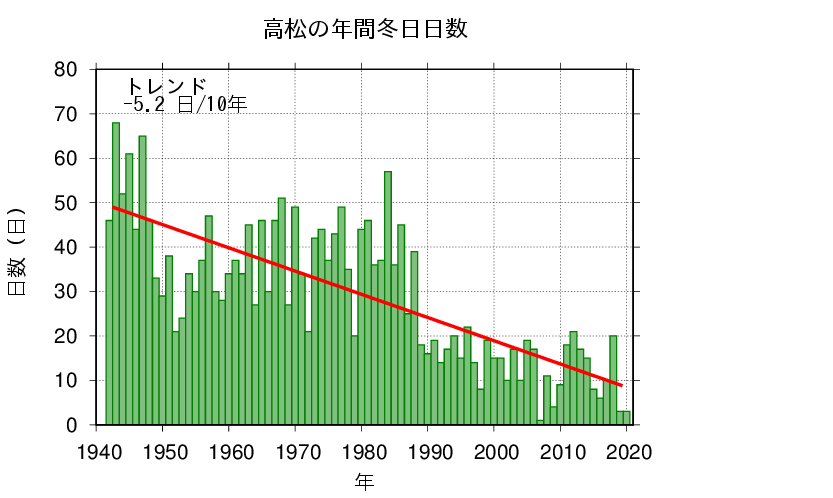

高松における猛暑日日数、真夏日日数及び熱帯夜日数は増加傾向にあり、冬日日数は減少傾向にあります。

いずれのグラフも期間は1942~2020年。棒グラフは年間日数、直線は長期変化傾向を示しています。

出典:高松地方気象台

3.降水量

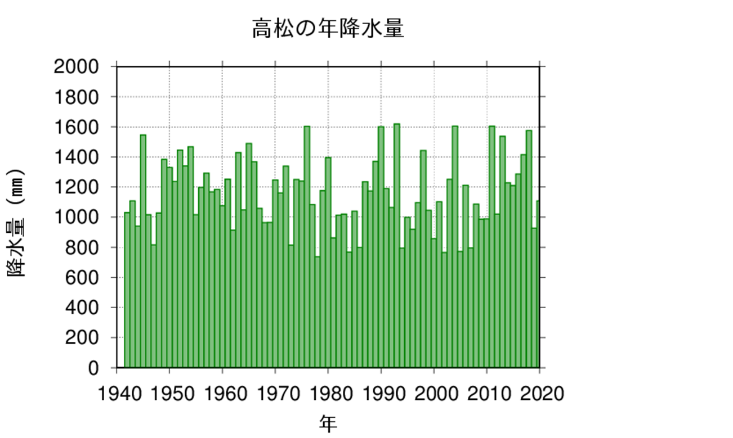

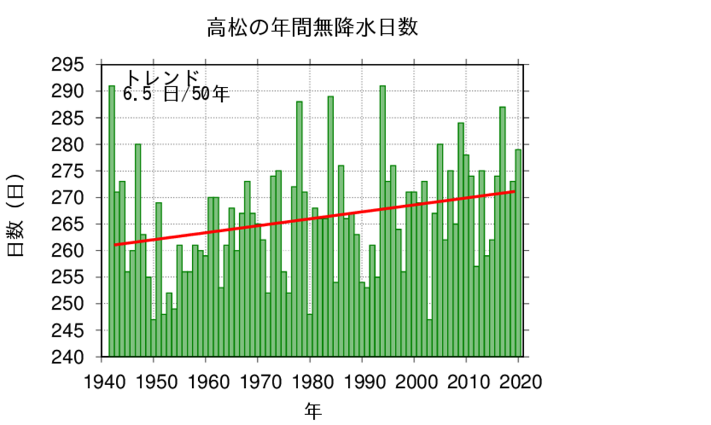

高松の年間降水量は、はっきりとした長期的な変化傾向は見られませんが、雨の降る日数は減少傾向にあります。

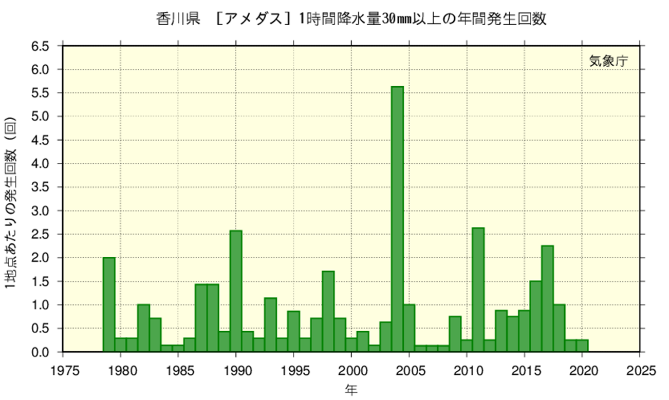

また、直近10年間の短時間強雨(1時間あたり降水量30mm以上:バケツをひっくり返したように降る雨)の平均年間発生回数は、統計開始当初と比較して増加しており、降水パターンの変化が見られます。

イラスト出典:気象庁リーフレット「雨と風」

出典:高松地方気象台

将来予測

このまま気候変動が進み追加的な温暖化対策をとらなかった場合、21世紀末における香川県の気候は、次のとおり予測されています。

1.気温

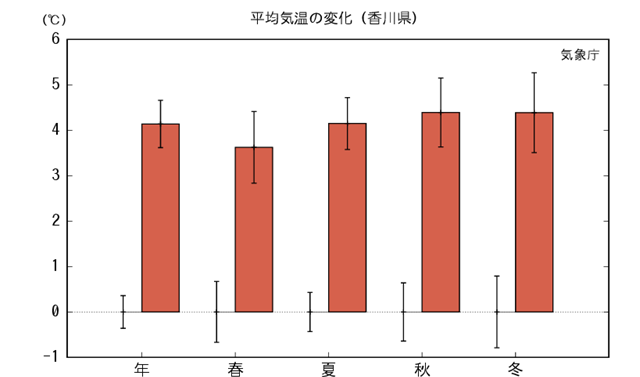

香川県の気温は、20世紀末に比べて年平均で4.1℃上昇すると予測されています。季節によっては、3.6~4.4℃程度上昇すると予測されおり、秋と冬の上昇は最も大きくなるとされています。

香川県の気温は、20世紀末に比べて年平均で4.1℃上昇すると予測されています。季節によっては、3.6~4.4℃程度上昇すると予測されおり、秋と冬の上昇は最も大きくなるとされています。

棒グラフ(赤色)は、20世紀末からの変化量を示しています。

出典:高松地方気象台

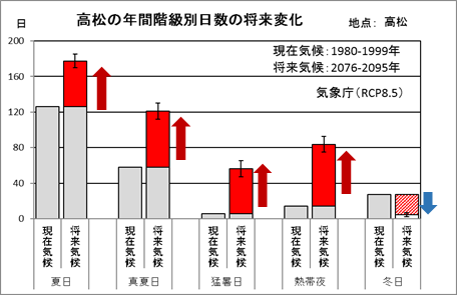

2.猛暑日、真夏日、熱帯夜、冬日

高松における猛暑日、真夏日、熱帯夜は増加すると予測されており、20世紀末と比較して猛暑日は約60日(約50日増加)、熱帯夜は約90日(約70日増加)になるとされています。

一方、冬日は大幅に減少すると予測されています。

猛暑日:日最高気温が35度以上の日。

真夏日:日最高気温が30度以上の日。

熱帯夜:夜間の最低気温が25度以上のこと。

冬日:日最低気温が0度未満の日。

棒グラフの赤色部分は、20世紀末からの変化量を示しています。

イラスト出典:気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT) 出典:高松地方気象台

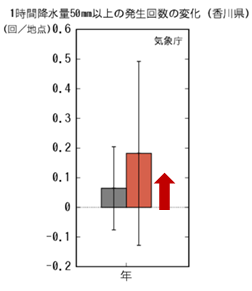

3.降水

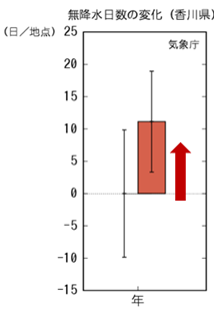

降水に関しては、香川県においては20世紀末と比べて1地点あたりの短時間強雨の年間発生回数が2倍以上になり、年間無降水日数は約10日増加すると予測されています。年降水量の変化予測はほぼ全国的に有意な傾向が見られないことから、降水現象がより極端化すると考えられます。

【左図】棒グラフは、灰色は20世紀末、赤色は21世紀末の平均発生回数を示しています。

【右図】棒グラフ(赤色)は20世紀末からの変化量を示しています。 出典:高松地方気象台

イラスト出典:気象庁リーフレット「雨と風」、気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)

このような気候変動は、自然災害や農作物の品質低下、熱中症の増加等、私たちの身近でも様々な影響をもたらしています。

→詳しくは、気候変動適応

関連リンク