ここから本文です。

普及活動の記録

令和7年6月30日「新規就農者ステップアップセミナー(労務管理)を開催!」

近年、新規就農者においても労力を雇用に求める機会が増え、労務管理の知識を身につけることが重要となっています。そこで、香川県東讃農業改良普及センターでは、香川県新規就農・農業経営相談センター等と共催で「経営者として知っておきたい労務管理の基礎知識」をテーマに開催し、管内の新規就農者等13名の参加がありました。

研修では、社会保険労務士の佐藤秀樹氏をお招きし、労務管理の基本から労働条件・就業規則に関わる最新情報、従業員募集における考え方等について講義があり、よくあるトラブルの例などについても触れていただきました。

また、無料職業紹介所「アグリワーク」の橘木氏から、具体的な雇用契約までに必要な書類や農家と求職者のマッチング状況について情報提供を受けました。

参加者からは、「日頃、学ぶ機会の少ない内容で勉強になった」、「法人化を考えているので役立てたい」等の感想が聞かれました。

普及センターでは、今後も研修会を開催し、新規就農者の農業経営の安定と発展に役立てるよう進めていきます。

令和7年6月10日「第2回農業簿記講座・日常仕訳コースを開催!」

香川県東讃農業改良普及センターで6月10日に第2回農業簿記講座・日常仕訳コースを開催しました。

このコースは、認定新規就農者などの担い手が農業簿記ソフトを活用して、各自の農作物の生産や販売に関する収入や支出を記録し、経営状況を明らかにする手法が学べるよう普及指導員がサポートしています。

今回の講座では、8名の農業者が参加されました。そのうち、今回から新たに簿記記帳を始めた2名はソフトの初期設定を行い、記帳の基礎を身につけました。

また、講座の途中では、農業者どうしが作付け状況などの情報交換をされている姿も見られました。

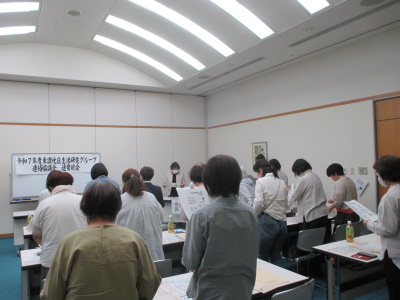

令和7年6月6日「東讃地区生活研究グループ総会・研修会を開催!」

令和7年6月6日、東讃地区生活研究グループの総会および研修会を開催し、グループ員26名にご参加いただきました。

総会では、「東讃地区の農業と農漁村文化を伝承し、県民の心と体を元気にする!」という共通目標のもと、地域活性化や交流活動に今後も積極的に取り組んでいくことを確認しました。

また、総会後の研修会では、一般社団法人香川県運動推進協会の石田佳二氏にご指導いただき、健康を第一に考えた活動の重要性を再認識するとともに、グループ員同士の交流を深める良い機会となりました。

今後も普及センターでは、関係機関と連携しながら、東讃地区生活研究グループの活動を積極的に支援してまいります。

令和7年5月24日「水稲の前半期管理講習会を開催!」

5月24日、香川県東讃農業改良普及センターでは、水稲の前半期管理講習会をJA香川県東讃営農センターで開催しました。栽培歴の浅い方からベテランの方まで幅広い生産者を対象にしたこの講習会には14名の参加がありました。

講習会では、これから相談が増える育苗管理のポイントや本田での肥培管理、移植後の水管理、雑草・病害虫防除などについて説明しました。また、近年顕著な高温による品質低下を和らげるための栽培管理技術を紹介しました。

近年、管内の水稲作付面積は毎年150ha程度減少していることから、地域の農地を守るためにも水稲作付拡大をお願いしました。

今後とも地域の水稲生産者に寄り添いながら、水稲の生産振興や農地の維持に向けて講習会や現地指導等により、営農支援に取り組んでまいります。

令和7年5月8日「高松地区農業士が中田養蜂の経営概要を学ぶ!」

高松地区農業士会(会長 川西裕幸氏)は、5月8日に高松市中山町の株式会社中田養蜂で、通常総会を開催しました。

総会議事では、高松市や三木町において、今後も担い手の育成や地域活性化に取り組んでいくことを出席した農業士どうしで確認して議了しました。

総会後の現地研修会では、農業士であり中田養蜂代表取締役の田中祐氏から、経営概要や今年2月にオープンした地域交流機能を備えた直売所のコンセプトなどの説明がありました。

田中氏は、配偶者の実家である中田養蜂の後継者として、平成25年に埼玉県からIターン就農し、養蜂技術を学びながら養蜂農家や地域の農業者と交流を深めてきました。

就農後、経営を法人化し、令和2年に3代目として代表取締役に就任してからは、さらに積極的に園芸農家との関わりを深めて経営基盤を強化し、現在は、県内の園芸作物のミツバチによる花粉交配の多くを手がけています。

研修会場となった直売所は、自社や全国の養蜂農家がつくった蜂蜜や関連グッズの販売にとどまらず、下笠居地域の親子連れや教育機関、関連団体の交流を後押しすることで、地元の活性化につなげる考えのもと、コミュニケーションやワークショップの機能を備えています。

参加した農業士からは、田中氏の経営理念の設定や農業士の役割に通じる次世代への農業の継承や地域活性化への考え方に関心が寄せられていました。

(農業士・青年農業士とは、優れた農業経営を営むとともに、地域のリーダーとして担い手育成等を積極的に行っている農業者のこと。)

このページに関するお問い合わせ