ここから本文です。

県産小麦のあゆみ

県産小麦品種の変遷

栽培品種として優先される条件は、「安定多収」であること。

その中には、病気に強いことや倒れにくく栽培が容易であること等が含まれるが、近年は、製粉・製麺適性が良好であることが、品種選定の大きなポイントである。

また、本県では主に、水田の裏作として栽培されることから11月に種まきして6月初めに収穫できること、機械化適性が優れていることも必要な要件である。

| 品種 |

奨励品種 採用年次 |

奨励品種 廃止年次 |

品種特性 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 金比羅 | 大正6年 | 昭和8年 | 多収 | |

| 早生小麦 | 大正6年 | 昭和10年 | 多収 | |

| 中生相州6号 | 昭和4年 | 昭和17年 | 多収、良質 | |

| 新中長 | 昭和8年 | 昭和31年 | 多収、耐病性強 |

昭和20年に45%のシェア 屋根葺き原料にも利用 |

| 江島珍子 | 昭和10年 | 昭和28年 | 多収、強稈 | 昭和20年に16%のシェア |

| 農林26号 | 昭和15年 | 平成10年 | 多収、良質、強稈 |

省力機械化栽培に適性 昭和30~40年のシェア1位 |

| 農林51号 | 昭和17年 | 昭和34年 | 晩熟、多収、強稈 | |

| 農林67号 | 昭和28年 | 昭和40年 | 晩熟、多収、硬質 | |

| ジュンレイコムギ | 昭和31年 | 昭和47年 | 多収、掲稈 | |

| ウシオコムギ | 昭和42年 | 昭和47年 | 多収、強稈、耐病性強 | |

| オマセコムギ | 昭和47年 | 平成元年 | 多収、強稈 | 機械化栽培に適性 |

| セトコムギ | 昭和52年 | 平成13年 | 早熟、耐倒伏性強 | |

| ダイチノミノリ | 平成元年 | 平成13年 | 良質、耐倒伏性強 | |

| チクゴイズミ | 平成9年 | 平成21年 | 良質、穂発芽難 | |

| さぬきの夢2000(香育7号) | 平成13年 | 令和6年 | 良質、短稈、穂発芽難 | さぬきの夢2000誕生物語 |

| さぬきの夢2009(香育21号) | 平成21年 | 良質、短稈、穂発芽難 | さぬきの夢2009へと続く物語 さぬきの夢2009の特徴 |

|

| さぬきの夢2023(香育33号) | 令和6年 | 良質、短稈、穂発芽難 |

| 年産 | チクゴイズミ | さぬきの夢 2000 |

さぬきの夢 2009 |

さぬきの夢 |

はるみずき | その他 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平成10 | 10 | 0 | 479 | ||||

| 平成13 | 603 | 23 | 3 | 631 | |||

| 平成14 | 613 | 156 | 6 | 775 | |||

| 平成15 | 311 | 783 | 6 | 1,100 | |||

| 平成16 | 9 | 1,086 | 5 | 1,100 | |||

| 平成17 | 3 | 1,327 | 1,330 | ||||

| 平成18 | 1 | 1,419 | 1,420 | ||||

| 平成19 | 0 | 1,350 | 1,350 | ||||

| 平成20 | 1,590 | 1,590 | |||||

| 平成21 | 1,513 | 7 | 1,520 | ||||

| 平成22 | 1,497 | 23 | 1,520 | ||||

| 平成23 | 1,474 | 116 | 1,590 | ||||

| 平成24 | 805 | 725 | 1,530 | ||||

| 平成25 | 1,490 | 1,490 | |||||

| 平成26 | 1,450 | 1,450 | |||||

| 平成27 | 1,620 | 1,620 | |||||

| 平成28 | 1,670 | 1,670 | |||||

| 平成29 | 1,780 | 1,780 | |||||

| 平成30 | 1,890 | 1,890 | |||||

| 令和元 | 2,000 | 2,000 | |||||

| 令和2 | 2,100 | 2,100 | |||||

| 令和3 | 2,220 | 2,220 | |||||

| 令和4 | 2,356 | 4 | 2,360 | ||||

| 令和5 | 2,552 | 5 | 73 | 2,630 | |||

| 令和6 | 2,420 | 6 | 124 | 2,550 |

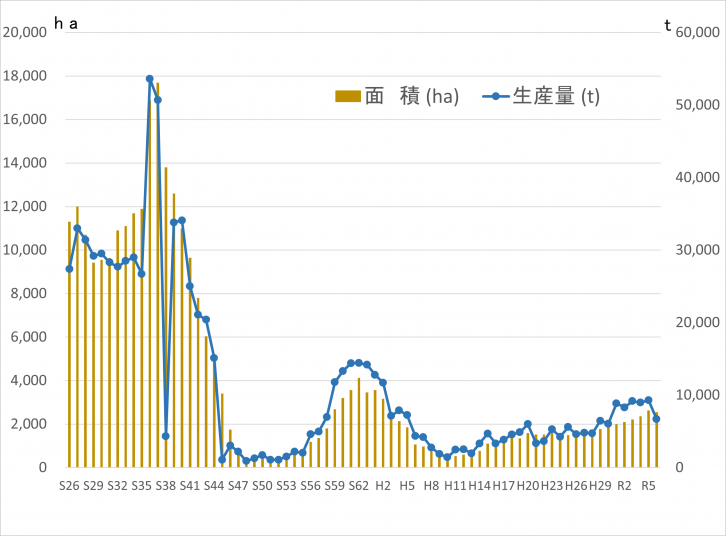

小麦栽培面積の変遷

(1)戦後~昭和30年

食糧増産の要請を受け、栽培面積は10,000~11,000haで推移していた。しかし、全国的な栽培面積の減少の中で、昭和29年~31年には9,000ha台に落ち込んだ。

(2)昭和30年~45年

昭和36年に農業基本法が施行され、農業構造改革の下、コンバインやトラクターなど農業機械や、有効な除草剤が普及し始めた。

昭和36年産の生産量は54,000トン、昭和37年産の栽培面積は、18,000haと戦後における小麦の生産ピークとなった。

また、昭和42年に四国農試(現農研機構西日本農業研究センター)で研究開発された全面全層播栽培法は、それまでの畝立て栽培法に比べて、土地の有効利用と省力化を図るとともに、高収量を上げることが出来た。

しかしながら、高度経済成長とともに、安い麦価格と労働力の不足等によって、麦作に対する意欲が低下していった。

そして、昭和38年産及び昭和45年産で、収穫期の長雨により大被害を受け、小麦の生産意欲はさらに低下した。

昭和38年

昭和38年の麦は降り続く雨によって壊滅的な痛手を受けた。出穂期から降り始めた雨は6月10日まで、57日間続き、降水日数47日、残り10日が曇天という異常さで、陽をみることはほとんどなく、この期間の降水量は582mmと本県年間雨量の半分に達した。

このため、麦は登熟期に変色腐敗し、前年比8%と収穫皆無の状況で、苦労して刈り取った麦も発芽や腐敗で家畜の餌にもできない惨憺たるものとなった。

(3)昭和45年~平成元年

農家の生産意欲はその後も向上せず、昭和48年産の栽培面積は326haとなり、昭和37年産のわずか2%となった。

昭和48年のオイルショックをきっかけとして世界的な食糧危機が叫ばれ、我が国の食糧自給率の低さが問題視された。特に、輸入に依存していた小麦・大麦の国内生産が重要であることから、国・県・農業団体等が麦作振興の各種施策や推進運動を展開するようになった。

奨励金の交付等により麦作の収益性が向上し、小麦の作付け面積は、昭和48年を底に、緩やかに増加し、昭和62年には4,000haあまりにまで回復した。

(4)平成元年~令和元年

早期水稲との競合や農家数及び農業就業者の減少から、平成2年以降、再び減少傾向に転じ、平成7年産の作付けは1,000haを割り込んだ。

さらに、平成8年産の穂発芽により生産意欲がさらに減退したため、平成9年には462haまで落ち込み、過去二番目の低い水準となった。

その後、「食料・農業・農村基本法」や「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策要綱」により、麦・大豆等の本格生産を図る施策が進められ、平成18年産は1,419haと緩やかな回復基調を示した。

その後、平成19年産からは、国による「品目横断的経営安定対策」の導入など、麦作生産者の農業経営に影響を与える施策転換により、作付面積の伸びは鈍化している。

しかしながら、県オリジナル小麦「さぬきの夢」ブランドに対する人気需要は引き続き高いため、生産現場におけるさらなる作付拡大が期待されている。

(5)令和元年~現在

令和2年以降は、野菜生産者が新規で小麦の作付を開始するなどの要因によって作付面積は拡大傾向となっている。

一方でコロナ禍で「さぬきの夢」の需要が減少し、生産過剰の状況となったため、令和4年産からさぬき大川地域において「はるみずき」を導入した。

また、令和5年産には「さぬきの夢2023」の大規模試作が開始されるなど、現地での品種転換に向けた動きが始まった。

香川県小麦生産量の推移(昭和26年~令和6年産)

このページに関するお問い合わせ