ここから本文です。

夏休み子どもミュージアム「夏だ!旅に出よう!」

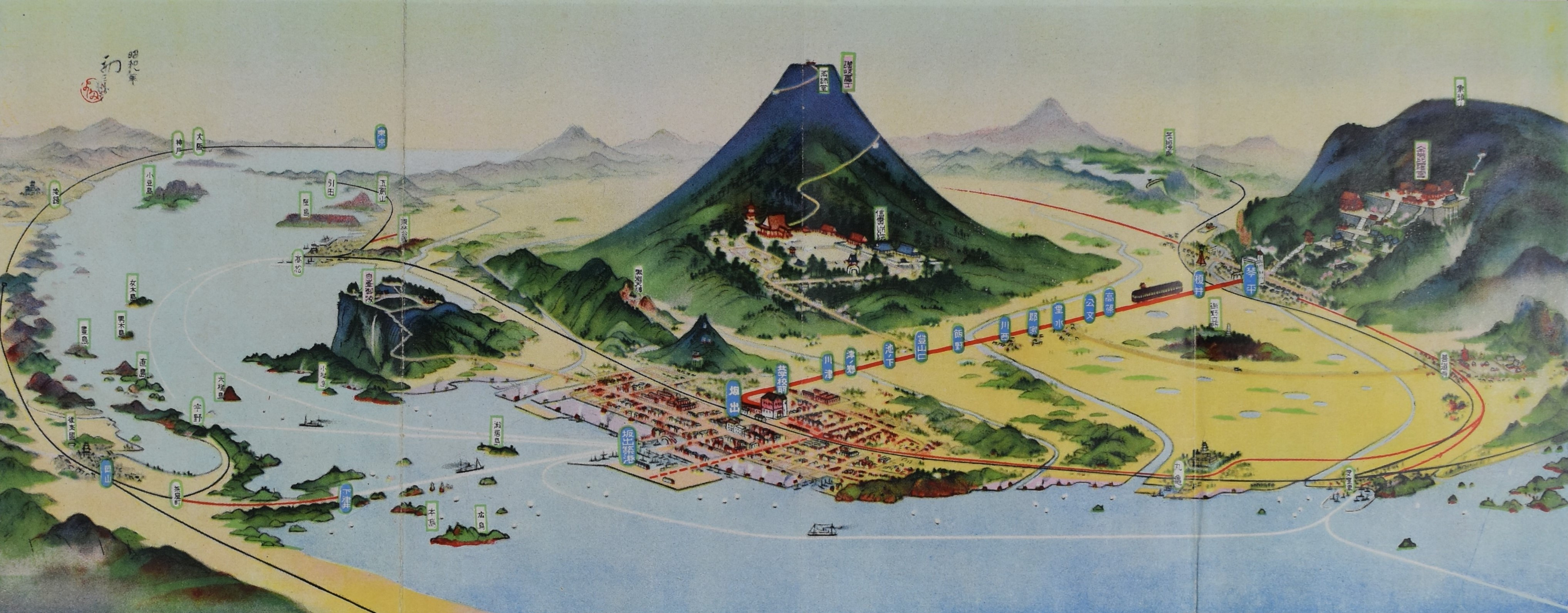

讃岐遊覧御案内(部分)(昭和時代前期、当館蔵)

琴平絵葉書に写る大宮橋と高灯籠

(大正~昭和時代前期、当館蔵)

展示の概要

収蔵品の中から香川の観光地に関する案内図と絵はがきを展示します

- 夏になると、住むまちを離れて旅をした記憶がよみがえる人も多いのではないでしょうか。子どもたちにとっては行ったことのない場所へ行く機会の増える季節かもしれません。

- 香川の観光地を訪れる県外観光客は今や年間900万人を数えますが、庶民の間に娯楽としての旅行が広く行き渡ったのは、今からおよそ100年前、大正時代から昭和時代の初めにかけてでした。当時、旅行者向けの案内図や観光地を写した絵はがきが数多く発行されます。

- 本展では、主に昭和63年(1988)の瀬戸大橋開通までの香川の名所を写した案内図や絵はがきを紹介します。案内図に記載された旅行ルートや絵はがきに写る風景写真を見ながら、旅先としての香川の魅力を発見していきます。

| 会期 | 令和7年7月19日(土曜日)から令和7年8月31日(日曜日) |

| 開館時間 |

午前9時から午後5時、夜間開館時は午前9時から午後8時(いずれも入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 |

毎週月曜日(ただし7月21日・28日・8月11日は開館)、7月24日(木曜日)から26日(土曜日)、8月1日(金曜日)から3日(日曜日)・5日(火曜日)・12日(火曜日) |

|

会場 |

香川県立ミュージアム(高松市玉藻町5-5)常設展示室1 |

| 展示数 | 72件176点 |

| 観覧料 |

一般500円、団体(20名以上)400円

|

関連イベント

ミュージアムトーク

担当職員が展示内容についてわかりやすくお話しします。

| 日時 |

令和7年8月11日(月曜日・祝日) 令和7年8月31日(日曜日) いずれも午後2時から開始 |

| 会場 | 常設展示室1 |

| 参加料 | 無料(別途観覧券が必要) |

| 申込 | 不要 |

夏休み子どもミュージアム「ミュージアムからの挑戦状~旅をしながらミッションをクリアせよ!」

ミュージアムの展示に隠された謎やミッションに挑戦!

| 日時 |

令和7年8月17日(日曜日)午後1時30分から午後2時30分 |

| 会場 | 常設展示室1ほか |

| 参加料 | 無料(別途観覧券が必要) |

| 対象 | 小学生(小学3年生以下は保護者の同伴が必要です) |

| 申込 | 不要 |

展示品

いずれも当館蔵

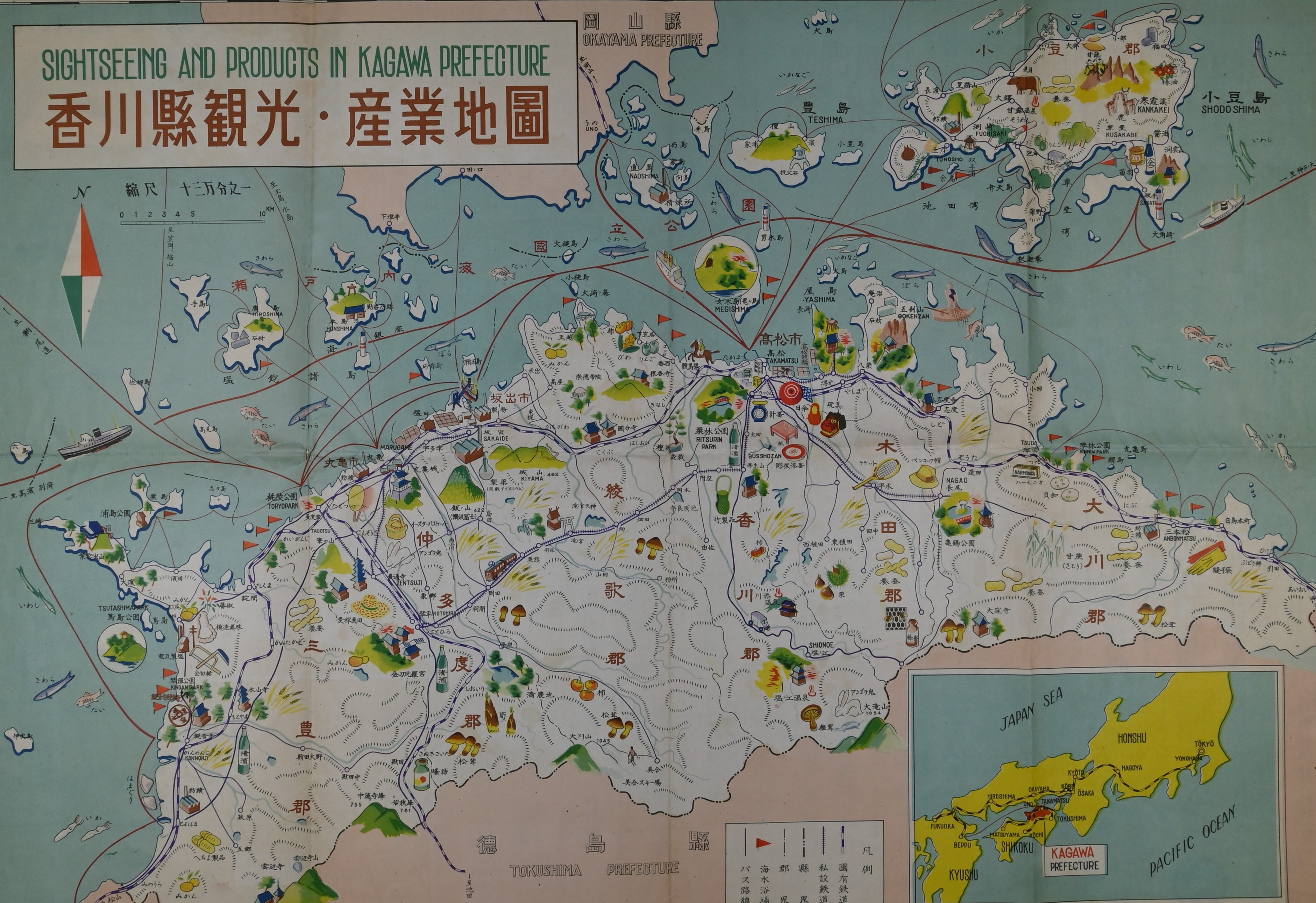

| 香川県観光・産業地図昭和25年(1950) | |

まるで教科書にある地図!

|

|

|

|

|

| 琴平急行沿線名勝鳥観図昭和8年(1933) | |

吉田初三郎の鳥瞰図!

|

|

|

|

| 絵葉書(高松港)昭和時代前期 | |

在りし日の港のシンボル!

|

|

|

|

| 讃岐屋島名所昭和8年(1933) | |

籠(かご)で屋島を登る!

|

|

|

「旅」に関する高松松平家歴史資料も展示します(松平家歴史資料コーナー)

| 矢立(木ノ実、蓮実、車輪) | |

|

|

| 矢立は、もとは矢を入れて携帯する用具の事をいい、その中に入れて携帯した硯の事を「矢立の硯」と呼んだ。後に、携帯に便利なように、墨汁をしみ込ませた綿などをつめた墨壺と、筆を収める筒をあわせた形となり、腰帯にはさんで携帯されるようになった。 |

このページに関するお問い合わせ