ここから本文です。

「森と海のつながり体験講座」を開催しました!

- 日時 令和7年6月29日(日)13:00~16:00

- 会場 ドングリランド(高松市西植田町)

- 講師 増田拓朗氏(香川大学名誉教授)

- 講師アシスタント 土手美恵氏(NPO法人どんぐりネットワーク)、中村まなみ氏(かがわ里海ガイド)

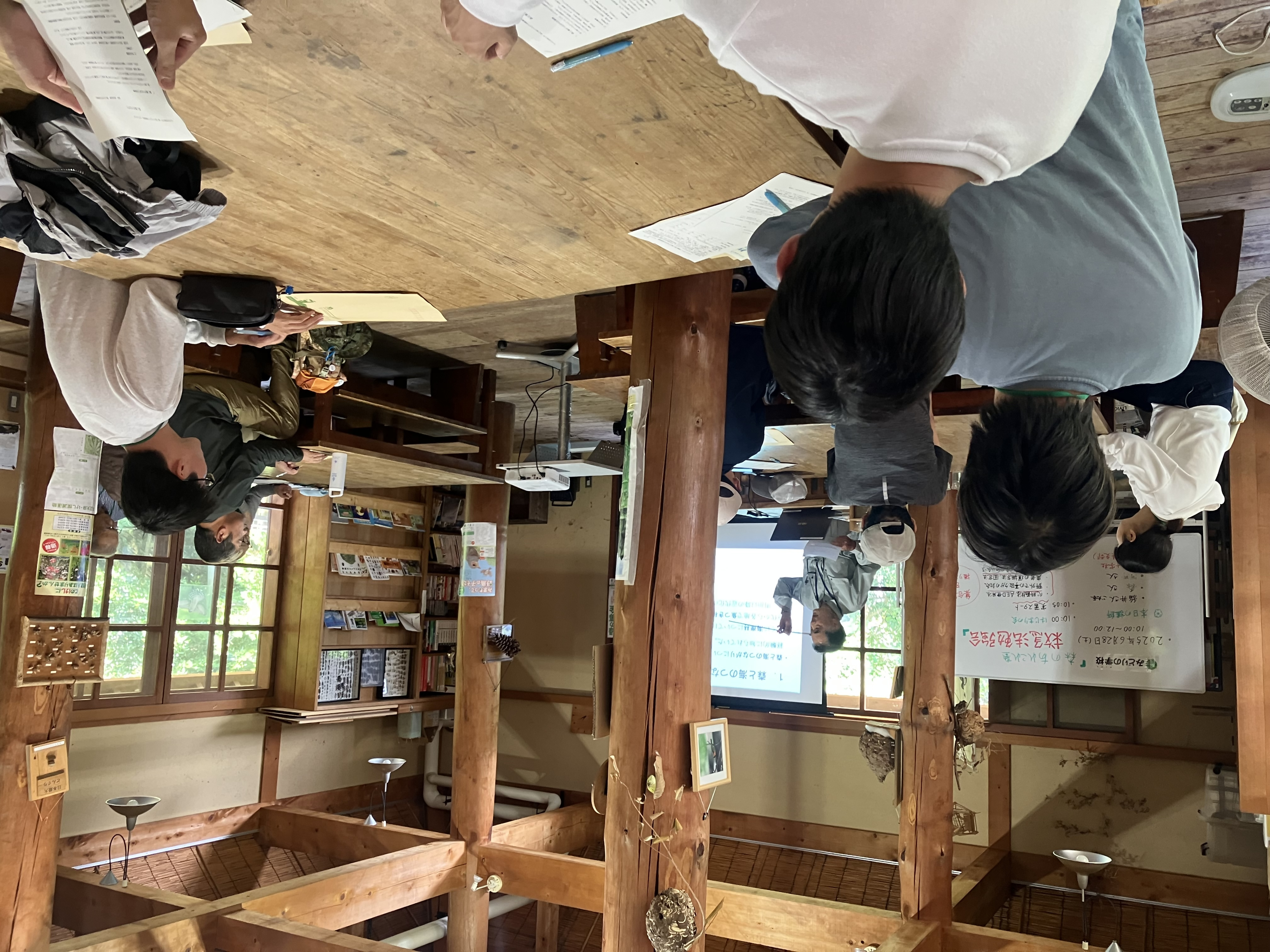

6月29日(日)、ドングリランドビジターセンターにて、森と海のつながり体験講座を開催し、15名が受講しました。講師に、香川大学名誉教授増田拓朗氏を迎え、森の働きをフィールドで体験し、森と海のつながりを学ぶことを目的として開催しました。

〈座学〉森と海のつながり

森と海の関係は、昔から経験的に知られており、地域の事例を交えながら分かりやすくご説明いただきました。そして、気仙沼で牡蠣の養殖を行っていた畠山重篤さんの「海は森の恋人」という言葉を紹介いただき、豊かな海を育むための森林整備や植樹活動の重要性について解説がありました。また、森や海の「豊かさ」とは、生き物や樹木が健全に育ち、多様な植物・動物が生息している状態を指し、そのためには食物連鎖や物質循環が適切に機能していることが不可欠で、海の中だけでは物質循環は完結せず、森から流れ出る栄養を含んだ水が必要なため、森と海は密接に関わっていると説明がありました。さらに、森林がもつ水土保全機能についての説明では、森林の保水力によって土砂災害を防ぎ、洪水の緩和や川の水量の安定化に貢献していることから「緑のダム」とも呼ばれているそうです。そして、こうした機能を維持するためには、人の手による適切な管理が重要であると強調されました。

〈実験〉簡易ライシメーターを使って森林の保水力を確認しました

簡易ライシメーターを使って、裸地・草地・森林を再現した装置にジョウロ2杯分(約6L)の水を降らせ、水の流れ方を比較しました。中央の穴からは表面流、左右の穴からは地下流が流れ出す仕組みです。実験の結果、裸地では散水と同時に茶色く濁った水が表面を削りながら勢いよく流れ出しました。草地では、少し濁った表面流が流れたあと時間をおいて地下流がぽたぽたと流れ出しました。森林モデルでは、表面流はほとんど見られず、ゆっくりと透き通った地下水のみが流れ出し、保水力の違いがはっきりと確認できました。

〈フィールドワーク〉ドングリランド周辺を散策しました

増田先生とアシスタントの土手氏の案内で、ドングリランドを散策しました。園内にはナラ枯れの被害を受けた木も多く、ナラ枯れについての説明がありました。ナラ枯れとは、ナラ類などの落葉広葉樹が集団的に枯れる現象で、病原菌「ナラ菌」をカシノナガキクイムシ(通称:カシナガ)が運ぶことで発生し、通水機能が阻害されて枯死に至ります。特に、樹齢40~50年以上の大径木が被害を受けやすく、これはカシナガが大径木を好む性質に加え、かつては樹齢30~40年で伐採されていたナラ林が、近年は人の手が入らなくなったことで管理が放棄され、林の高齢化・大径木化が進んだことが原因だそうです。また散策中には、「スギとヒノキの違い」や、どんぐりの木として知られる「クヌギとアベマキの見分け方」なども教わり、実際に葉を手に取って違いを確かめました。

〈実験〉浸透実験を行い、森林の保水力を体感しました

森林土壌に散水して表面と底面の流出量を観察しました。実験の結果、地表流はほとんど見られず土壌に浸透した水がかすかに染み出す様子が観察できました。一方、裸地に水を撒くとにごった水が勢いよく流れ出し、受講者たちは森林の保水力にとても驚いている様子でした。

ドングリランドビジターセンターへ戻り、振り返りとまとめを行いました。講座終了後のアンケートでは、「森と海の関係性について実験を通じて知ることができた」「ドングリの木に害を与える虫がいると知れて学びになった」という感想がありました。

このページに関するお問い合わせ