ここから本文です。

「ウミゴミラを救え!集まれ子供たち!」を開催しました!

- 日時 令和7年7月6日(日)10:00~12:00

- 会場 高尻自治会館、高尻海岸(高松市庵治町)

- 講師 髙橋真央氏(かがわ海ごみリーダー)

- 講師アシスタント 幸池麻美氏(かがわ海ごみリーダー)、中村まなみ氏(かがわ海ごみリーダー)

7月6日(日)、高松市庵治町の高尻自治会館及び高尻海岸にて「ウミゴミラを救え!集まれ子供たち!」を開催し、大人と子ども合わせて18名が受講しました。本講座では、ウミゴミラと一緒に海ごみについて学び、海ごみを減らすためにできることを考えました。

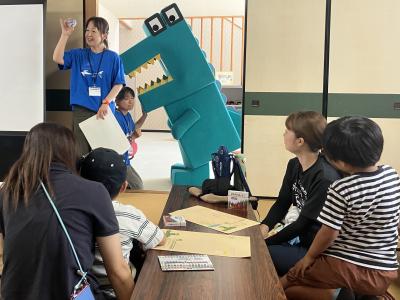

受講者の簡単な自己紹介を行った後、海ごみの紙芝居がありました。瀬戸内海に棲む巨大生物(海獣)が、大好きなお魚ではなく人間のために海ごみを食べすぎて弱ってしまったウミゴミラのお話がありました。ウミゴミラが登場すると子どもたちは大盛り上がりでしたが、その様子に異変を感じた子どもたちは、ウミゴミラがごみを食べずにすむように、海岸で小さなプラスチックを拾い、マラカスづくりの材料を集めるために海岸へ移動しました。

〈海岸でマラカスの材料を集めました〉

高尻海岸は、白い砂浜と透き通る青い海が美しい海岸で、海水浴や釣りを楽しむ人々でにぎわっていました。一見きれいに見える砂浜にも、小さなプラスチックごみが草むらや砂の中に多く紛れており、参加者たちは講師に拾ったごみの種類を尋ねながら、熱心に材料を集めました。特に目立っていたのが、牡蠣の養殖に使用される「まめ管」。その数の多さに、参加者たちは驚きの声を上げていました。

〈マラカスづくりとウミゴミラのダンスを踊りました〉

高尻自治会館に戻り、集めた材料でマラカスを作りました。拾った材料をカプセルの中に入れ、カプセルをシールやテープで自由にデコレーションしました。講師からは「材料を入れすぎると音が鳴らない」とのアドバイスもあり、子どもたちは真剣な表情で中身の量を調整していました。完成後は、自分の作品を見せながらお気に入りのポイントを発表しました。“音が大きくなるように工夫した”“空に魚が泳いでいる様子をイメージした”“色鮮やかになるよう工夫した”など、こだわりの詰まったマラカスで、みんなでウミゴミラを呼びました。海がきれいになったことにウミゴミラも大喜びし、最後は全員でウミゴミラのダンスを元気いっぱいに踊りました。

講座終了後のアンケートでは、「子どもと一緒に参加できて、分かりやすい内容で大変良かった」「マラカスにシールをたくさんはるのが楽しかった。すごい小さなごみが数えきれないほどあって大変だった」「大きなごみは目につくけど、小さなごみにフォーカスして探すのは子どもたちに海ごみを考えるきっかけになった」といった感想があり、参加した受講者が海ごみについて知り、海ごみについて考えるきっかけとなる貴重な機会となりました。

このページに関するお問い合わせ