ここから本文です。

栗林公園開園150年記念

「栗林荘を歩く」

展示の概要

開園150年を迎えた栗林公園、その江戸時代の姿を紹介します

- 明治8年(1875)に県立公園として開園してから150年を迎える栗林公園。その前身である高松藩の大名庭園・栗林荘(りつりんそう)の姿を江戸時代の公式ガイドブック「栗林荘記」を中心に紹介します。

- 栗林荘は、初代高松藩主松平頼重(よりしげ)が庭園として整備を始め、歴代藩主に引き継がれながらその姿を変えてきました。その歩みの中で、五代藩主頼恭(よりたか)が行った整備と名所の名付けは、大きな画期となるもので、現在の栗林公園にも引き継がれています。

- 頼恭による整備を機に、藩の儒学者・中村文輔が記した「栗林荘記」は江戸時代の栗林荘を歩いているかのような文章で書きつづられています。当館初となる「栗林荘記」全編公開とともに、絵図や関連記録で、栗林荘の魅力を語ります。

| 会期 | 令和7年9月5日(金曜日)から令和7年10月19日(日曜日) |

| 開館時間 |

午前9時から午後5時、夜間開館時は午前9時から午後8時(いずれも入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 |

毎週月曜日(ただし9月15日・10月13日は開館)、9月16日(火曜日)、10月14日(火曜日) |

|

会場 |

香川県立ミュージアム(高松市玉藻町5-5)常設展示室1 |

| 展示数 | 23件23点 |

| 観覧料 |

一般500円、団体(20名以上)400円

|

関連イベント

ミュージアムトーク

担当職員が展示内容についてわかりやすくお話しします。

| 日時 |

令和7年9月6日(土曜日) 令和7年10月11日(土曜日) いずれも午後2時から開始 |

| 会場 | 常設展示室1 |

| 参加料 | 無料(別途観覧券が必要) |

| 申込 | 不要 |

学芸講座「栗林荘を歩く」

展示されている「栗林荘記」の内容を読み解きながら、江戸時代の栗林荘の魅力についてご紹介します。

| 日時 |

令和7年9月27日(土曜日)午後1時30分から午後3時 |

| 定員 | 72名(要事前申込) |

| 参加料 | 無料 |

| 会場 | 地下1階講堂 |

展示品

| 【前期展示】栗林図(りつりんず)江戸時代 | |

空から栗林荘を見てみよう

|

|

|

|

|

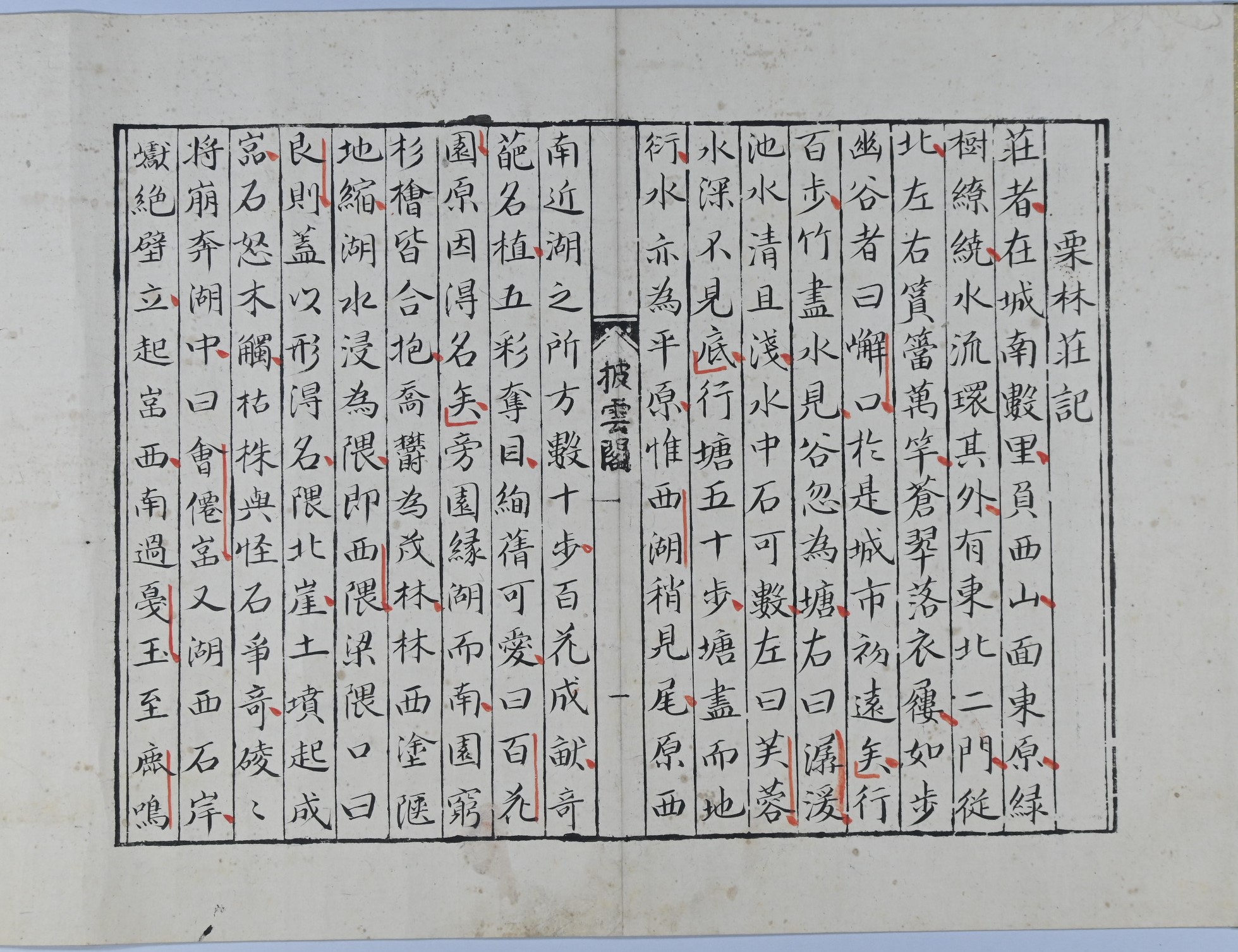

| 栗林荘記(りつりんそうき)延享2年(1745) | |

江戸時代の栗林荘のガイドブック

|

|

|

|

|

【後期展示】栗林図愛駿榭(あいしゅんしゃ)・講武榭(こうぶしゃ)・青渓(せいけい)昭和6年(1931)写、原図:江戸時代鎌田共済会郷土博物館蔵 |

|

初公開資料!

|

|

|

|

このページに関するお問い合わせ