ここから本文です。

香川県とオリーブ

日本におけるオリーブ生産の歴史|香川県とオリーブ|香川県での生産|小豆オリーブ研究所の概要

1日本におけるオリーブ生産の歴史

日本に初めてオリーブオイルが持ち込まれたのは、安土・桃山時代。キリスト教伝道のため来日したポルトガル人神父が携えてきた時とされています。そのため、当時はオリーブオイルのことをポルトガルの油、訛ってホルトの油と呼んでいました。その後、江戸時代の鎖国政策により、人々がオリーブに接する機会は閉ざされましたが、オランダの医師やオランダの医学を学んだ一部の蘭方医が医薬としてオリーブオイルを使用していました。また、本県出身の学者平賀源内はオリーブの木とホルトノキ(モガシ)を誤認し、ホルトノキをオリーブとして紹介したという逸話が残っています。

我が国へのオリーブの伝来は、文久2年(1862年)及び慶応3年(1867年)、医師である林洞海の献策により、フランスから輸入した苗木を横須賀等に植えたのが最初とされています。

明治になると、赤十字社を興した佐野常民、後に総理大臣になった松方正義、産業振興に功績があった前田正名などの先覚者の尽力により、イタリア、フランスから苗木が取り寄せられました。明治12年(1879年)にフランスから輸入した苗木は、勧農局三田育種場及び神戸の同場付属植物園にも植えられました。その後、神戸の付属植物園は神戸オリーブ園と改称されて農商務省直轄となり、福羽逸人による管理が好成績を収めて、明治15年(1882年)には果実が収穫され、日本で初めてオリーブオイルの採取及び果実加工(テーブルオリーブス)が行われましたが、いずれも長続きはしませんでした。

明治41年(1908年)、農商務省が三重、香川、鹿児島の3県を指定し、アメリカから輸入した苗木で試作を始めるなか、香川県の小豆島だけが栽培に成功しました。以後、試験研究が続けられ、農家に普及するとともに小豆島を中心とする香川県、岡山県、広島県などにも栽培が拡がりました。

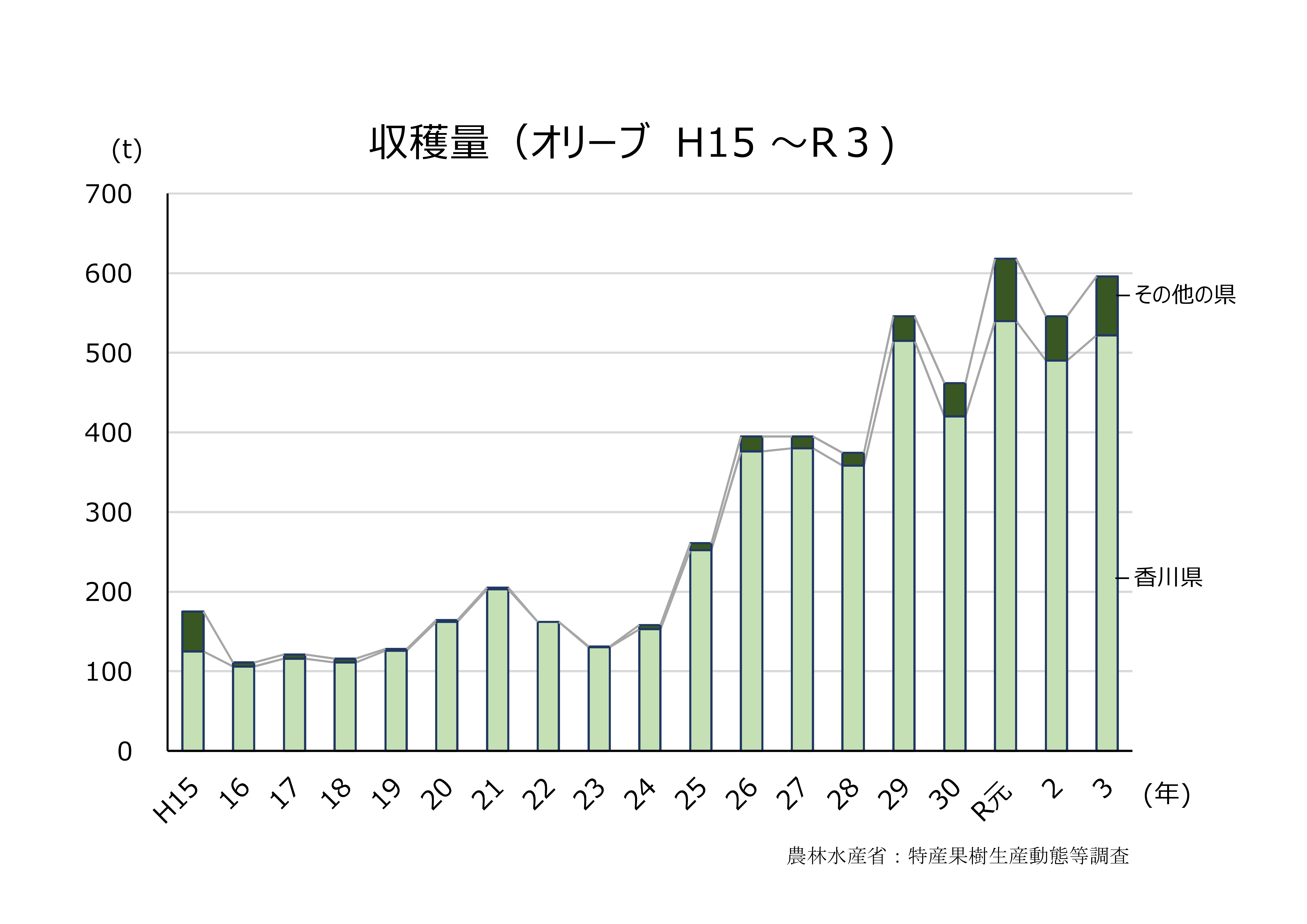

しかし、昭和34年(1959年)のオリーブ製品の輸入自由化により、安価な外国産のオリーブオイルやテーブルオリーブスが大量に輸入されるようになって国内の栽培は急速に減少。一時は小豆島を中心とした香川県と岡山県の一部の地方の特産物としての生産に留まってしまいました。

その後、平成に入ると、健康食品ブームやイタリア料理等の食生活の変化によって再びオリーブ製品が脚光を浴びるようになり、国産オリーブの需要が高まりました。

現在、国内では多くの都道府県においてオリーブの栽培が行われています。香川県では、小豆島(土庄町、小豆島町)のほか、高松市、坂出市、さぬき市、三豊市、宇多津町、多度津町などで栽培されています。

2香川県とオリーブ

オリーブは香川県の県花・県木です。また、県章のモチーフにもなっています。

県花としては、昭和29年のNHK開局記念番組で発表され、県木としては、緑化運動のなかで県民から公募して、昭和41年9月10日に選定されました。

【香川県章】

【香川県章】

カガワの頭文字の「カ」をデザインしたもので、香川県の特色ある山容と、平和のシンボルである県花・県木「オリーブ」の葉を表現しています。恵まれた風土にはぐくまれて、向上発展を続ける香川県のすがたを象徴しています。昭和52年10月1日に制定されました。

3香川県での生産

オリーブの島、小豆島

オリーブの島、小豆島

オリーブの島小豆島のある香川県小豆郡は、高松市の北東23kmの瀬戸内海に位置し、大小20余りの島々からなります。

年平均気温は16℃、年間降水量は1,100mm程度、温暖寡雨で代表的な瀬戸内式気候です。

気候、風土がオリーブ栽培の盛んな地中海沿岸とよく似ていることや、栽培者、加工業者の弛まぬ努力により、明治41年(1908年)の栽培開始から現在まで約120年の歴史があります。

広がるオリーブ栽培

現在では、小豆島(土庄町、小豆島町)のほか、高松市、坂出市、さぬき市、三豊市、宇多津町、多度津町などで栽培されています。

4小豆オリーブ研究所の概要

小豆オリーブ研究所の沿革、施設、主な研究テーマ、アクセスについては小豆オリーブ研究所の概要をご覧ください。

小豆オリーブ研究所の概要

このページに関するお問い合わせ