ここから本文です。

芝居がスキ!

展示の概要

香川ゆかりの人と地域から歌舞伎(芝居)を紹介します

- 歌舞伎は、出雲の阿国(いずものおくに)が創始した歌舞伎踊りから発展し、江戸時代初めに女性役も男性が担うなど、現在に続く形式が確立した伝統芸能です。

- 香川県の仲多度郡琴平町(なかたどぐんことひらちょう)では、毎年春にこんぴら歌舞伎が現存最古の芝居小屋である旧金毘羅大芝居(きゅうこんぴらおおしばい)「金丸座(かなまるざ)」(重要文化財)で催され、多くの観客でにぎわいます。

- 一方、令和6年(2024)には「小豆島農村歌舞伎(しょうどしまのうそんかぶき)」が重要無形民俗文化財の指定を受けているように、地元の人たちが歌舞伎を伝えている、あるいは伝えていた地域もあります。

- 本展覧会では、地域・人に注目して、香川県の歌舞伎(芝居)の関わりを紹介します。

良弁を演じる中村福円、「琴高家中村福円」当館蔵より

| 会期 | 令和7年10月30日(木曜日)から令和7年12月20日(土曜日) |

| 開館時間 | 午前9時から午後5時 |

| 休館日 |

毎週月曜日(ただし11月3日・17日・24日、12月1日・15日は開館) 11月4日(火曜日)、11月25日(火曜日)から27日(木曜日)、12月9日(火曜日)、12月10日(水曜日) |

|

会場 |

香川県立ミュージアム(高松市玉藻町5-5)常設展示室1 |

| 展示数 | 49件168点 |

| 観覧料 |

一般500円、団体(20名以上)400円

|

関連イベント

ミュージアムトーク

担当職員が展示内容についてわかりやすくお話しします。

| 日時 |

令和7年11月2日(日曜日)、12月14日(日曜日) いずれも午後2時から開始 |

| 会場 | 常設展示室1(2階) |

| 参加料 | 無料(別途観覧券が必要) |

| 申込 | 不要 |

学芸講座「芝居がスキ!~香川県内の歌舞伎~」

香川県と歌舞伎との関わりについて、県内各地域や芝居好きに着目して紹介します

| 日時 |

令和7年8月17日(日曜日)午後1時30分から午後2時30分 |

| 日時 | 令和7年11月22日(土曜日)午後1時30分から午後3時(午後1時開場) |

| 会場 | 研修室(地下1階) |

| 講師 | 黛友明(まゆずみともあき、当館専門学芸員) |

| 定員 | 72名(要事前申込・先着順) |

| 参加料 | 無料 |

| 申込 |

10月22日から受付開始

|

主な展示品

|

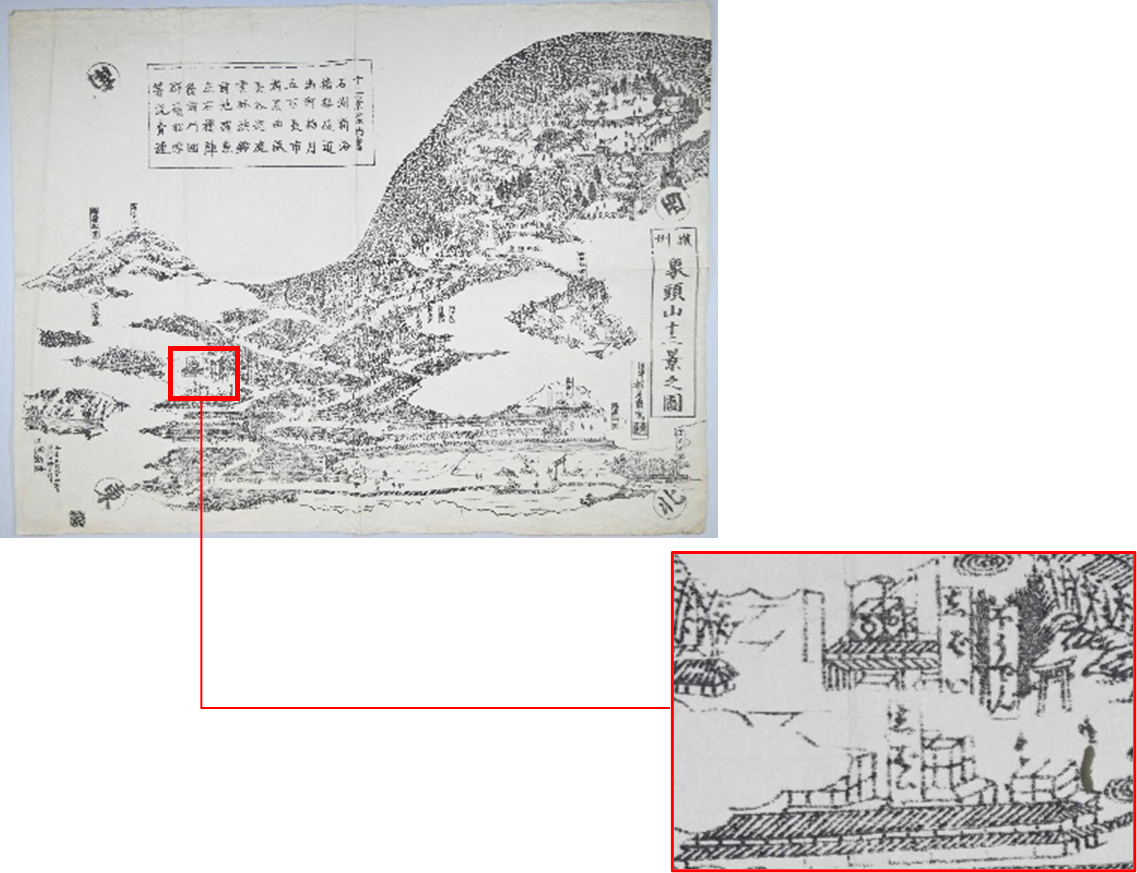

讃州象頭山十二景之図(さんしゅうぞうずさんじゅうにけいのず) 江戸時代、当館蔵 |

|

|

|

|

|

|

|

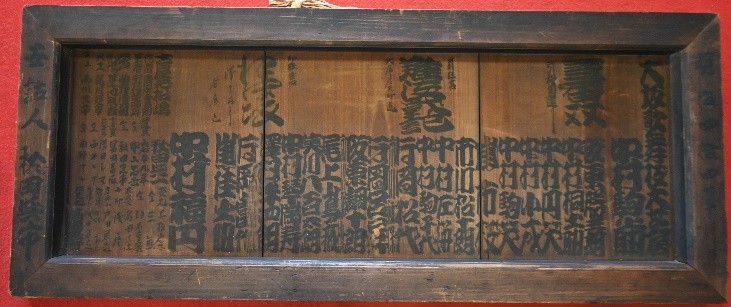

芝居看板(大阪歌舞伎・金村福円) 明治44年(1911)、琴平町立歴史民俗資料館蔵 |

|

|

|

|

|

|

木村国松の歌舞伎公演写真 昭和3年(1928)、当館蔵 |

|

|

|

|

このページに関するお問い合わせ