ここから本文です。

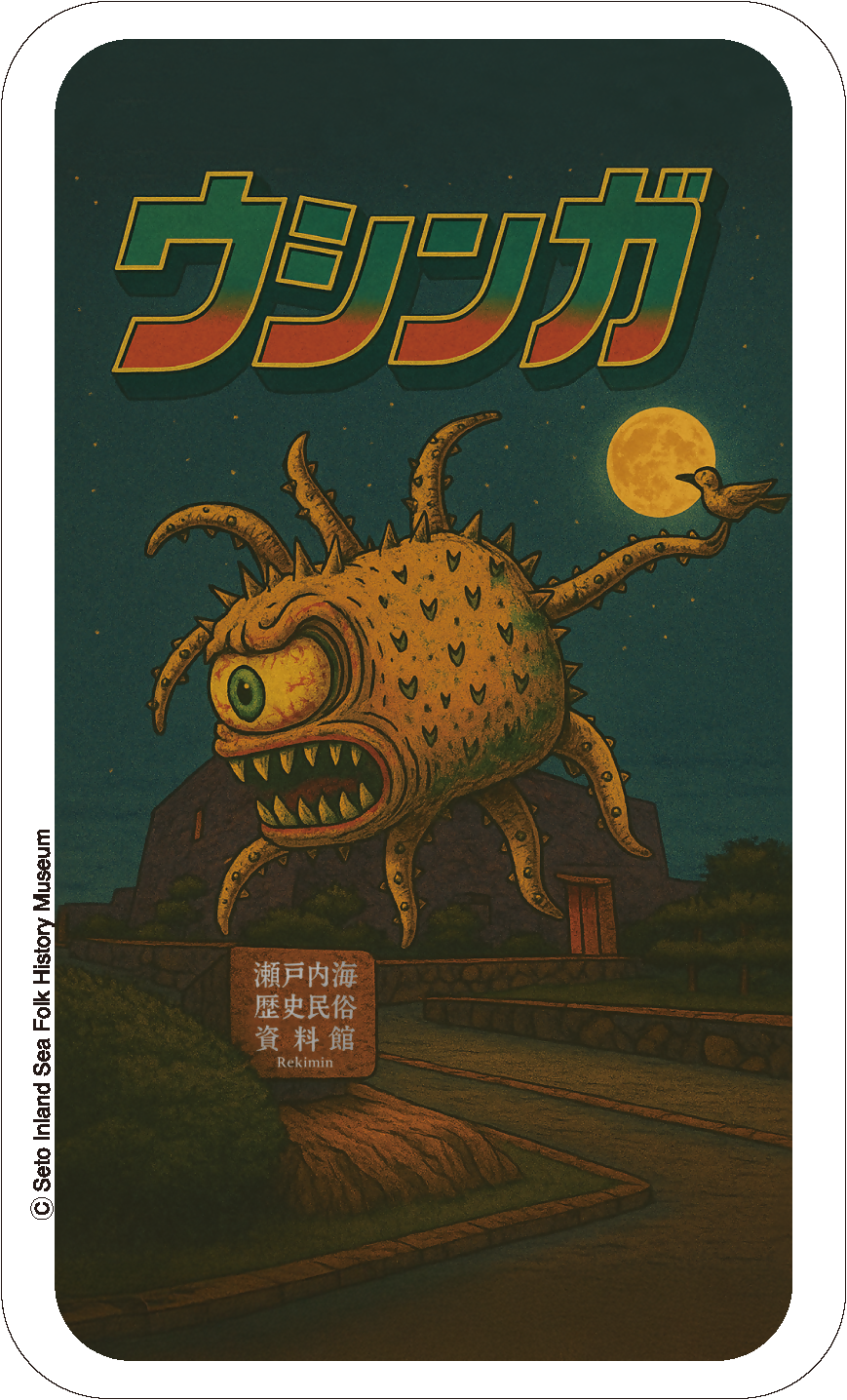

子ども向け見学ツール「ウシンガ」

れきみんを楽しむ見学ツール「ウシンガ」が完成しました!

| かつて、瀬戸内の日常のくらしの中で使われていたさまざまな道具。子どもたちにとって、その多くは名前も役割もわからないモノになりつつあるのではないでしょうか。 「ウシンガ」は、そんな子どもたちと身近な道具や資料館をつなぐため、重要文化財指定記念事業として新たに開発した館内見学ツールです。ボードゲームクリエイターと一緒に、子どもたちのアイデアも採り入れながら作成したもので、地図を手に館内をめぐり、楽しみながら民具や資料館に親しむ内容となっています。 この度、「ウシンガ」が完成しましたので、下記の予定で完成版の利用を開始します。開始初日には、制作に関わったクリエイターと一緒に楽しむワークショップも開催します。 |

|

|

利用開始:令和7年8月9日(土曜日)から

「ウシンガを探せ!」 時間:10時~10時45分 講師:橋口剛志氏(ボードゲームクリエイター) 定員:20名(先着順)要事前申込(詳細はこちらから)

利用方法:事務室でお申し出ください(利用無料) |

|

1.「ウシンガ」とは

見学ツールの名称である「ウシンガ」は、牛馬に引かせて田畑の土を耕すために用いられた農具の名称です。一般的には「カラスキ」(唐犂)の名称で知られていますが、香川県では「ウシンガ」と呼ばれることが多く、「牛鍬」(うしぐわ)から変化した呼称と考えられています。古くから伝わる道具ですが、近代以降、改良されて全国にさまざまな形式のものが普及し、動力耕耘機が普及する昭和30年代頃までは、県内でも広く用いられ、親しまれた民具です。日常的に使われたものでありながら、今ではほとんどその存在が忘れられているものの象徴として、見学ツールの名称に採用しました。

2.ストーリー設定

見学ツール「ウシンガ」では、瀬戸内海歴史民俗資料館を舞台として、ゲームのように楽しみながら館内をめぐっていただくため、背景に以下のような物語を設定しています。

いつの時代かは定かでないが、海を見わたす山の上に石で作られた建物があった。その名前は忘れ去られていたが、人々はそれを「知恵の箱」(注:当館)と呼び、古からの知恵が詰め込まれた場所と言い伝えられていた。その大事な場所に、いつの頃からかウシンガというモンスターが棲みつき、人々はまだ見ぬその姿を想像しては、おそれて近づこうとはしなかった。

ある時、一人の勇者(注:ツール利用者)が、人々の平和のため、ウシンガを退治しに「知恵の箱」へと向かった。そこで、勇者は守り人(もりびと/注:当館職員)から、ここにある道具たちは、長い時を経る中で人々との間が隔たり、その名も忘れ去られたため、道具たち自身も役割がわからなくなり、ミング・モンスター(注:民具、民俗資料)となっていることを聞く。モンスターたちのキングであるウシンガにいたっては、あれほど人々に親しまれた道具であったにも関わらず、自分の役割はもちろん、その姿さえも忘却し、すっかり混乱しきっているという。

守り人は勇者に、建物の中を冒険し、失われた道具たちの名前と本来の役割を取り戻してくれるよう依頼する。今を生きる人がその名を呼び、使い方や役割を知ることで、道具たちはまた元のように知恵を授けてくれるという。そこで、勇者はミング・モンスターを探し出し、その名を確かめて問いの答えを見つけるとともに、「知恵の箱」の本当の名前(注:瀬戸内海歴史民俗資料館)を探す冒険に出る。それらの答えを見つけることができたら、すべての道具がその名と意味を取り戻し、古から海のほとりで培われてきた大切な知恵を、未来に伝えることができるようになるのだ。

3.見学ツール「ウシンガ」の使い方

(1)守り人(当館職員)に声をかけ、「知恵の箱」の地図をもらい、ミング・モンスターを探すためのカードをひく。

(2)カードを地図に貼り付け、勇者(利用者)ごとのオリジナルの地図を作る。

(3)地図を持って館内をめぐり、カードに記されたヒントをもとにミング・モンスター(民具)を探し、答えを見つける。

(4)すべての答えがわかったら守り人の部屋(事務室)へ行き、全問正解したら終了。中学生以下の利用者は、ミング・モンスターを紹介したカードを記念に持ち帰る。

- カードの内容などは、今後運用しながら適宜改善していくことが可能な仕組みになっています。

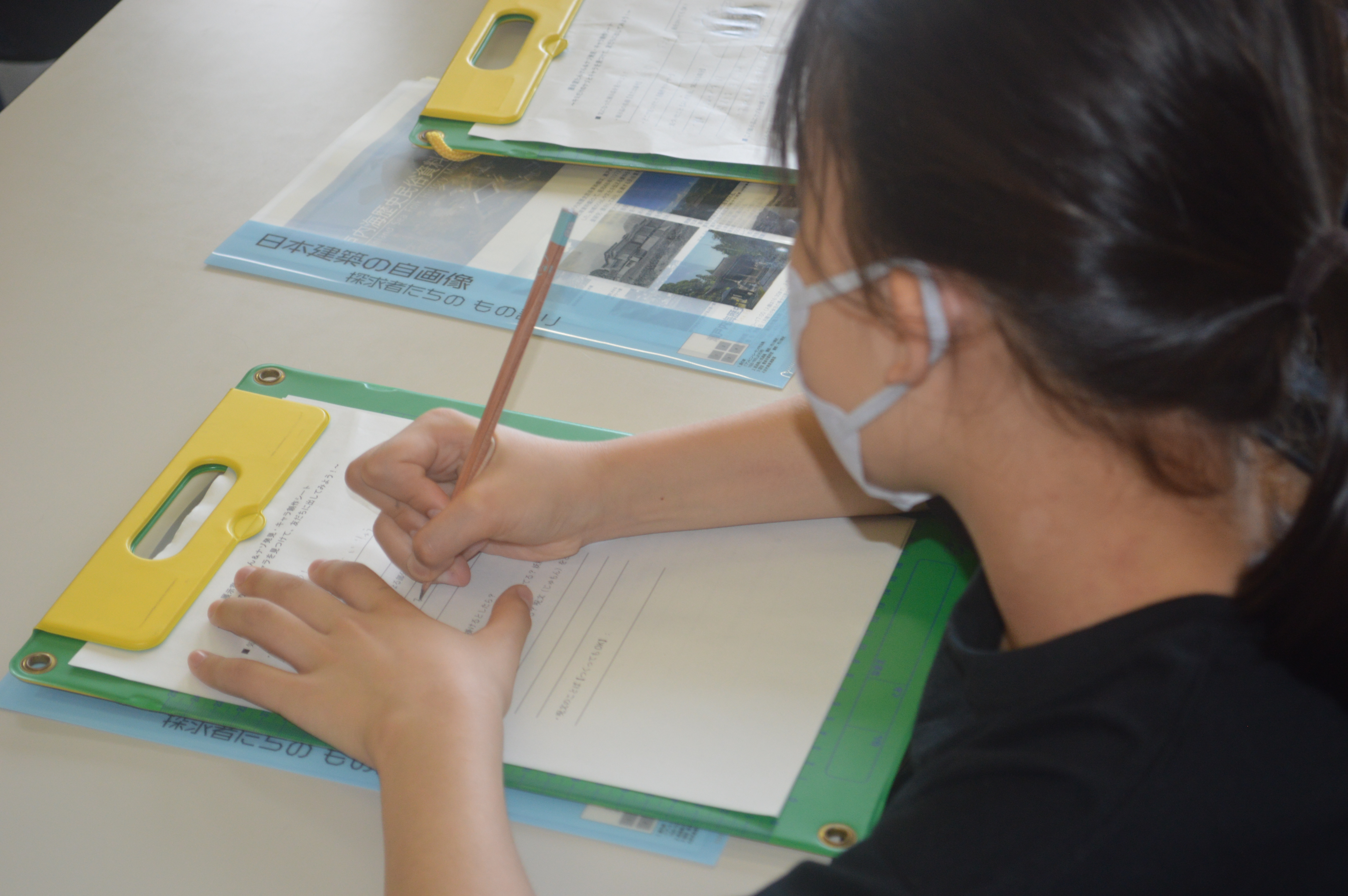

4.製作まで~ワークショップにて~

|

「ウシンガ」の制作にあたり、アイデアの参考とするため、下記のとおり企画ワークショップを実施しました。 名称:子どもむけ見学ツール製作ワークショップ 日時:令和7年6月15日(日曜日)10時~12時 講師:橋口剛志氏(ボードゲームクリエイター)・当館職員 場所:瀬戸内海歴史民俗資料館 参加者:下笠居小学校区内の子ども12名とその保護者13名 参加者が館内を見学しながら見つけた面白そうな民具の情報や、「ウシンガ」という民具の名前だけから想像して描いてもらったキャラクターのアイデアなどを、「ウシンガ」制作のヒントとして活用しています。 |

|

|

このページに関するお問い合わせ