ここから本文です。

香川県立文書館紀要第28号を刊行しました

令和6年度の香川県立文書館紀要を刊行しました。

以下の4つの研究等が収録されています。

香川県立文書館の閲覧室で販売しています。価格は1,150円です。

【研究】

文書館普及事業と地域資料調査-北海道・粟島関連企画展示とアーカイブズ・ウォークを実施して(嶋田典人)

「北海道・瀬戸内海と小西和」と題しての展示を令和6年度に実施した。香川県が徳島県とともに北海道から遠隔地である西日本でありながら北海道移住者の多い県であり、北海道には香川、讃岐、三豊など香川県由来の地名があり、それら地域の神社の玉垣等に刻まれた香川県人の「石に刻まれた記録」を写真で紹介した。また香川県人による農場も存在する。明治44年(1911)に『瀬戸内海論』を発表し、翌年に衆議院議員となり瀬戸内海国立公園の指定に尽力した小西和が、若い頃経営した小西農場(明治26年開基)もその一つである。小西和や小西農場を はじめ、北海道や粟島に関する展示内容である。期間中関連行事として粟島において記録資料を手に現地を歩くアーカイブズ・ウォ―クについても現地順路図(地図)用いて詳しく記述している。

はじめ、北海道や粟島に関する展示内容である。期間中関連行事として粟島において記録資料を手に現地を歩くアーカイブズ・ウォ―クについても現地順路図(地図)用いて詳しく記述している。

「調査・研究」(香川県立文書館規則第2条(2))の一環としての地域資料調査を行い、「展示」や「アーカイブズ・ウォーク」の普及事業(同規則第2条(1))に、それらを活かし、さらにそれらの成果を紀要としてまとめたものである。文書館の役割・事業や公文書等の記録資料を用いてアーカイブズ業務論を記している。

【資料紹介】

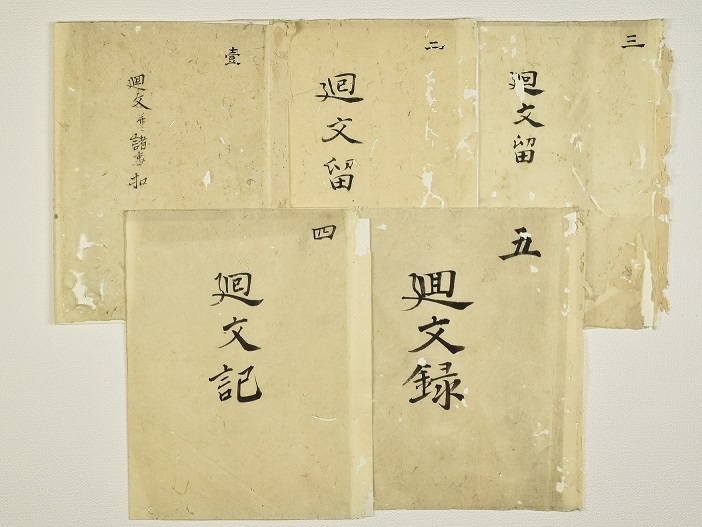

徳田家文書「廻文并諸事扣(かいぶんならびにしょじひかえ)壱」(渡邊茂智)

「廻文并諸事扣壱」の全文翻刻を掲載。「廻文并諸事扣」に加え「廻文留」「廻文記」などと標題が付された5点の史料の内容は高松藩の上司より届いた通達を写した控が主なもので、幕府からの通達を周知する御書付の写しや、当時の藩政、藩士の管理、藩内の状況などを知ることができる。幕末期に当家の当主と思われる徳田達蔵 が高松藩士(御留守居寄合並(おるすいよりあいなみ))の地位を得て筆写したものであり、元来徳田家において蓄積、伝来したものであろう。

が高松藩士(御留守居寄合並(おるすいよりあいなみ))の地位を得て筆写したものであり、元来徳田家において蓄積、伝来したものであろう。

当館ではこの史料に先立って達蔵が筆写した「御令條之内書抜」を所蔵しており、すでにその翻刻を史料集として刊行しているが、その記述は天保6年(1835)までであり、今回の5点の史料はその後の嘉永4年(1851)から明治5年(1872)までの時期をより詳細に補完する史料といえる。

5点のうち、今回の「廻文并諸事扣」が最も早い時期のもので、嘉永4年より万延元年(1860)の記述があり、本資料及びその翻刻によりペリー来航前後の高松藩内など地域の状況を知る上で役立つことを期待している。

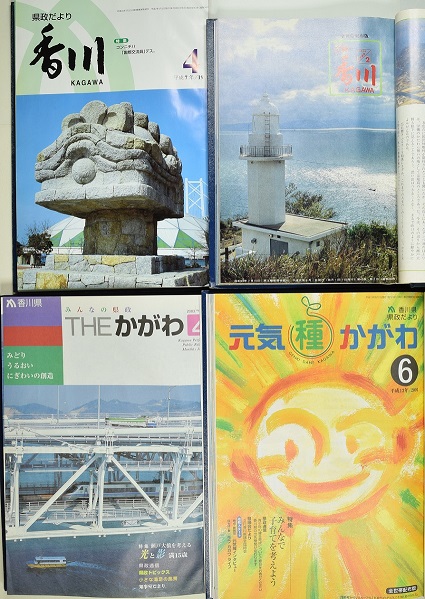

【資料紹介】香川県広報誌記事目録(3)平成期(『広報香川』後期~『みんなの県政 THEかがわ』)(市原佳代子・小野祐平)

昭和期を紹介した第24号の「香川県広報誌記事目録(1)『月刊香川』前期」、第25号の 「香川県広報誌記事目録(2)『月刊香川』後期・『広報香川』前期」に次ぐものとして、本稿では平成元年2月号(第468号)より平成31年4月号(第830号)の平成期を収録する。

「香川県広報誌記事目録(2)『月刊香川』後期・『広報香川』前期」に次ぐものとして、本稿では平成元年2月号(第468号)より平成31年4月号(第830号)の平成期を収録する。

平成期の香川県は、三大プロジェクト(四国横断自動車道、新高松空港、瀬戸大橋)の推進、高松空港跡地利用計画、高松港頭地区開発、平成の大合併、県庁舎本館の建設などの大事業により変貌をとげる一方で、直面する複数の課題への対応にも努めた。また、さまざまな全国大会の開催、県産品の開発やPR活動、県の魅力発進、阪神・淡路大震災を機に芽生え、東日本大震災で高まった地震に対する防災意識などが目録を通して見て取れる。

県政の政策や事業の紹介と県の魅力発進が時に並び立ち、時に融合して記事となっていくのが一つの特徴と考えられ、それまでの事業の紹介を中心とした広報誌からの変化の一面ともいえる。

【香川県立文書館開館30周年記念公文書講演会】

連携と活用による公文書管理のいっそうの拡充をめざして(保坂裕興)

令和6年(2024)10月30日に、当館の開館30周年を記念して同題にて開催された公文書講演会の 講演録。講師は学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻教授の保坂裕興氏。

講演録。講師は学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻教授の保坂裕興氏。

講演は県内で最も新しい公文書館であるさぬき市公文書館における閲覧利用の体験談から始まった。こうした実際の利用の様子を語りながら、過去の事業や地域の変容などが公文書によって明らかになることを説明、そこから利用者が公文書の価値を存分に引き出せるように、メタデータの提供など公文書館が担うべき役割を紹介した。このように利用者の目線で利用を促しつつ、最後には公文書館の役割を実現するためのマネジメントシステムについての話があり、管理のサイクルのなかでいっそうの公文書管理の拡充をめざそうという、公文書館等の職員などへのメッセージが込められた内容となっている。

このページに関するお問い合わせ