ここから本文です。

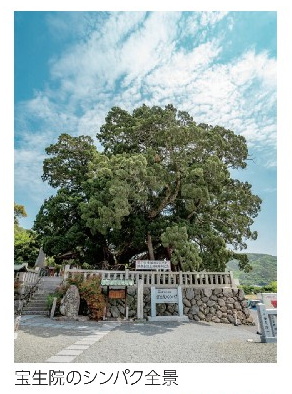

令和7年11月号 知事レポ No.37「小豆島『宝生院のシンパク』がすごい」

小豆島「宝生院のシンパク」がすごい

8月22日に小豆島にある樹齢1600年を超えるといわれている巨木「宝生院のシンパク」が、1955年に国の特別天然記念物に指定されてから70年を迎えました。当日は保存会の方々や多くの関係者が参加して、「シンパク」がある宝生院の境内で記念行事が行われました。

8月22日に小豆島にある樹齢1600年を超えるといわれている巨木「宝生院のシンパク」が、1955年に国の特別天然記念物に指定されてから70年を迎えました。当日は保存会の方々や多くの関係者が参加して、「シンパク」がある宝生院の境内で記念行事が行われました。

全国に名木と言われるものは数多くありますが、単独で特別天然記念物となったものはわずか10本しかありません。巨大かつ枝振りも見事な造形美を誇るこの「シンパク」がいかに価値のあるものかを示しています。

なぜ1600年以上も枯れることなくその姿を保っていられるのか?一つは目に見える枝振りの巨大さをはるかに超える、直径40メートルもの範囲に広がる目に見えない巨大な根にあります。そのため、水を与えることは必要ないと聞きました。このしっかりとした根が、土からの養分を木全体に届け、木全体の重量を支えているのです。

そしてもう一点は「シンパク」を守ってくれている保存会の方々の継続的な努力です。今の保存会は大正時代に発足し、今年で103年になります。10年前には樹木医の方に診断してもらい、枯れる危険性のある「不良」の診断を受けました。その原因の1つは土が踏み固められ、大切な根が痛んでいるとのことで、その後、根を守るために木道を設置し、土壌改良を行うなどの対策を施しました。

最近の診断では回復しつつあるとのことでホッとしています。1600年以上の長い年月の間にはその時々の方々の「シンパク」を守る努力があったのではないかと思います。

小豆島の方々の心のよりどころ、香川県の財産である「宝生院のシンパク」を次の世代にしっかり引き継ぐことへの思いを皆さんと共有した、思い出深い行事でした。

帰路の途中、小豆島北部の海岸に展示された瀬戸内海国際芸術祭の三宅之功さんの作品「はじまりの刻」を見ました。樹齢1600年の「シンパク」と「はじまりの刻」、悠久の時を感じた日でした。

THEかがわ11月号の ページへ

ページへ

このページに関するお問い合わせ