ここから本文です。

[シリーズ]正しく知れば、まもりあえる。感染症のこと。

HIV感染症/エイズ

あなたのHIV感染症/エイズのイメージ、正しいですか?

あなたは、HIV感染症/エイズについて、どのようなイメージを持っていますか。

エイズの印象について聞いた最近の調査*によると、約半数の人が、エイズが「死に至る病である」と回答しています。また、「原因不明で治療法がない」「毎日大量の薬を飲まなければならない」「仕事や学業など、通常の社会生活はあきらめなければならない」など、怖いイメージをもつ人が、世代によらず多い結果でした。

これらの怖いイメージは、HIV感染症/エイズへの研究がまだ十分でなかった時代に広まったものです。しかし、現代では研究の進歩により、病気のメカニズムの理解が進み、治療法も大きく変わりました。それにより、これらのイメージはすでに時代遅れとなっていることを、認識する必要があります。詳しくは、このページで説明しています。

治療法が進歩しても、HIV感染症/エイズは発症すると生涯治療が必要な病気であり、予防と早期発見が大切です。日本では毎年約1000人が、新たにHIV感染症と診断されています。身近なところで感染が起こりえると考え、正しい最新の知識に基づいて、HIV感染症/エイズを理解しましょう。

東讃保健所を含む県内の保健所では、無料・匿名でHIV抗体検査を受けられます。

感染が心配な方は、まずは電話でご相談ください(詳細リンク)。

内閣府「HIV感染症・エイズに関する世論調査(2018年)」(外部サイトへリンク)

HIV感染症/エイズ Q&A

- Q1)HIV感染症/エイズとは、どのような病気ですか?

- Q2)HIVにはどうやって感染しますか?予防はできますか?

- Q3)HIVは日常生活で感染しますか?

- Q4)検査をせずにHIV感染を知る方法はありますか?

- Q5)検査を受けるタイミングはいつですか?

- Q6)検査の流れや、結果が出るまでの時間を教えてください。

- Q7)検査が陽性の場合、どうなりますか?

- Q8)HIV感染症はどうやって治療するのですか?

- Q9)HIV感染症は治るのですか?これまで通り生活できますか?

- Q10)治療費はどれくらいかかりますか?

- Q11)陽性になったら、家庭や職場で、どうしたらよいですか?

- Q12)HIV感染症を予防する薬があると聞いたのですが?

Q1)HIV感染症/エイズとは、どのような病気ですか?

HIVとHIV感染症とエイズは、しばしば混同されますが、厳密には違うものです。HIV(Human Immunodeficiency Virus:ヒト免疫不全ウイルス)は、ウイルスの一種です。HIVが体内に侵入(感染)した状態が、HIV感染症です。

HIV感染症を治療せずに放置すると、ウイルスによって体の免疫システムが攻撃されます。これにより、免疫力が徐々に低下していき、他の感染症や悪性腫瘍などの合併症を発症しやすくなります。このように、免疫力が低下して、様々な合併症にかかりやすくなってしまった状態が、エイズ(後天性免疫不全症候群)です。HIVに感染してから、エイズを発症するまでは、数年~10年程度かかります。

Q2)HIVにはどうやって感染しますか?予防はできますか?

HIVの感染経路は、次の3つがあります。

1)性行為による感染

2)血液による感染(注射器の回し打ちや医療者の針刺し事故など)

3)母子感染(妊娠・出産・母乳による、お母さんから赤ちゃんへの感染)

このうち、最も多い感染経路は、性行為による感染ですので、これをきちんと予防することが大切です。

感染したHIVは、体液(血液、精液、膣分泌液など)に多く含まれるようになります。そのため、コンドームなどを使わずに性交をすると、粘膜(膣、肛門、口の中)同士の接触を介して、パートナーへ感染します。

感染する確率は、コンドームを使わない性行為(膣性交、アナルセックス)の場合、0.1~1%とされています。しかし、1回の性行為で感染することもありますので、予防の徹底が重要です。

POINT 性行為による感染を予防するための考え方

- Stop / No Sex(ストップ/ノーセックス):

信頼できるパートナー以外の人とは、性行為をしない。感染の有無等がわからないパートナーとの性行為は、性感染症のリスクを伴います。 - Steady Sex(ステディーセックス):

決まったパートナーとしか性行為をしない。不特定多数との性行為は、様々な性感染症のリスクを高めます。 - Safer Sex(セイファーセックス):

コンドームなどを正しく使用する。出血を伴うような、激しい性行為をしない。性感染症だけでなく、望まない妊娠にも気をつける。

なお、血液で感染する病原体は、HIVだけではありません。普段から、カミソリ、歯ブラシ、ピアスなど、血液がつく可能性があるものは、共用しないようにしましょう。また、血液が手や衣服についたら、よく洗い流しましょう。

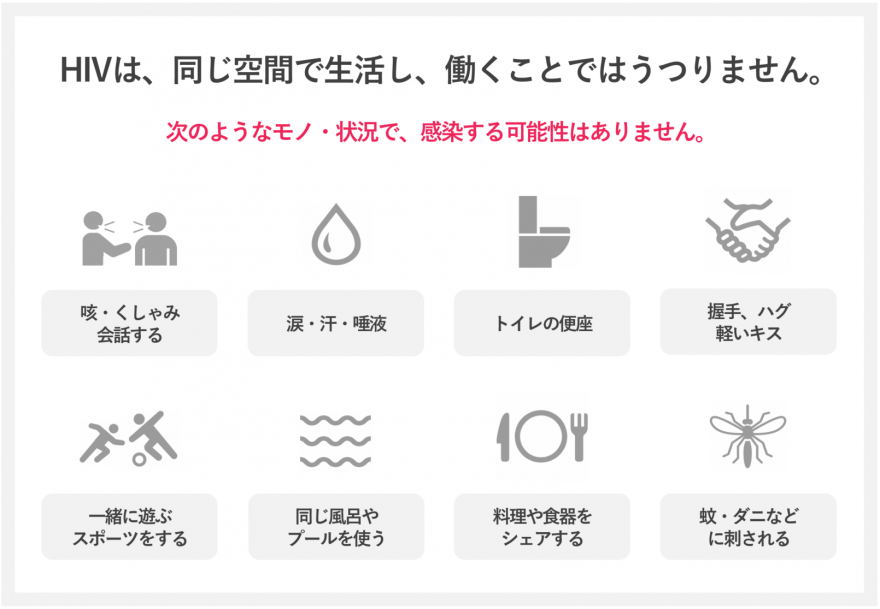

Q3)HIVは日常生活で感染しますか?

ウイルスとしてのHIVの感染力は、他のウイルスと比べると弱いとされています。また、性行為のような、粘膜同士が直接接触したり、血液が粘膜に入ったりするような状況を除き、陽性者と日常生活を送る中では感染しません。正しい知識をもとに、根拠をもって対応できるようにしましょう。

Q4)検査をせずにHIV感染を知る方法はありますか?

HIV感染症の診断には、血液検査が必要です。それ以外の方法で、HIVに感染しているかを確かめることはできません。

ただし、体調の変化は手掛かりになります。性行為など、感染リスクがあったと思われる日から、2~6週間で風邪に似た症状が出ることがあります。この時期を「急性期」と呼び、50~90%の方で、発熱、リンパ節の腫れ、喉の痛み、皮疹、筋肉痛、頭痛、下痢などがみられます。

しかし、これらの症状だけでHIV感染症を風邪などと区別することはできません。急性期の症状が出ないこともあるので、やはり検査が必要です。

感染に気づかないままでいると、パートナーを通じて感染を拡げてしまうだけでなく、治療の遅れにつながります。心配であれば、ためらわずに検査を受けましょう。

急性期を過ぎると、エイズを発症するまで、数年~10年間程度は無症状の時期が続きます。そのため、何年もHIV感染に気づかず、エイズを発症してはじめて感染がわかることも少なくありません(このような例を「いきなりエイズ」といいます)。

HIV感染により免疫力が低下してくると、帯状疱疹(皮膚に痛みを伴う水ぶくれができる)や口腔カンジダ症(舌や頬に白いカビが付く)などの病気を繰り返すようになります。心配な場合は、医師へ相談しましょう。

Q5)検査を受けるタイミングはいつですか?

検査方法により異なりますが、東讃保健所で実施している抗体検査は、感染の心配がある出来事から、3カ月以降の検査をお願いしています。

検査までの期間をあける理由は、感染の初期に、本当は陽性なのに、見かけ上検査結果が陰性になる期間があるためです。この期間を「ウインドウ・ピリオド」といい、個人差はありますが、感染から約4週間続きます。ウインドウ・ピリオドが終わると、HIVに反応して体内で作られる抗体が十分な量になるので、検査で検出できる確率が高くなります。

しかし、感染から3カ月までの時期に検査が陰性であった場合、先に述べた通り見かけ上の陰性のことがあります。そのため、確実な判定には感染から3カ月以降の検査が必要です。

また、HIV感染症だけでなく、梅毒などの他の性感染症にも注意しましょう。東讃保健所では、梅毒の血液検査も実施していますので、お問い合わせください。

Q6)検査の流れや、結果が出るまでの時間を教えてください。

予約した日時に、保健所へお越しください(詳細サイト)。当日は、医師による検査の説明の後に、血液検査(少量の採血)を行います。結果は、検査日から1週間後以降に再度お越しいただき、本人へ直接お伝えします。

いきなりの検査に抵抗がある、という場合など、わからないことや不安なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。名前や住所を伺うことはありませんし、保健所から検査を強制することもありません。

HIV検査は、保健所以外にも、クリニック、病院などで受けることができます(匿名ではなく、費用がかかります)。無料検査イベントや、当日に陰性かどうかがわかる即日検査を実施しているところもあります(詳細サイト)。

Q7)検査が陽性の場合、どうなりますか?

HIV検査には、スクリーニング検査と、確認検査の2段階があります。保健所で検査を受けた場合、検査機関で、まずスクリーニング検査が実施されます。スクリーニング検査は、「感染の疑いがあるか」を判定するものです。陰性の場合、感染の心配はなく、検査は終了です。

スクリーニング検査が陽性の場合、確認検査が追加で実施されます。確認検査が必要な理由は、一定の確率(約0.15%)で、スクリーニング検査が偽陽性となる(本当は陰性なのに、陽性と判定される)ことがあるためです。確認検査が陰性の場合、感染の心配はなく、検査は終了です。

スクリーニング検査・確認検査の両方が陽性である場合、HIV感染症と診断し、保健所医師から、本人へ結果をお伝えします。また、専門医療機関(エイズ治療拠点病院)へご紹介します(紹介状を作成し、お渡しします)。拠点病院では、必要な追加検査が行われ、本人と相談のうえ、治療が開始されます。なお、拠点病院受診においては、医療費の自己負担が発生します。

HIV感染症と診断された後の、治療の内容や利用できる制度などについても、拠点病院の医師や専門スタッフなどから説明を受けられます。受診の実際の流れは、拠点病院の一つである香川大学医学部附属病院のサイト(外部サイトへリンク)などをご覧ください。

Q8)HIV感染症はどうやって治療するのですか?

HIV感染症治療の基本は、ウイルスの増殖を抑え、免疫力の低下を防ぐための内服薬物治療(抗HIV療法)です。抗HIV療法により、エイズへの進行を防ぎ、他者への感染を防ぐことができます。感染からの期間に関わらず、すべての患者さんで推奨されています。診断時にすでにエイズの合併症を生じている場合は、必要に応じて、併せて治療が行われます。

抗HIV療法では、異なるメカニズムの2~3種類の薬剤を併せて使うため、これまでは毎日たくさんの錠剤を飲む必要がありました。そのため、薬を飲むたびに病気のことを思い出してしまう、周囲の人に治療を受けていることが知られてしまうなど、患者さんの精神的負担が大きいことが課題でした。

しかし、近年では1日1回1錠でよい配合剤が複数普及しており、治療の精神的負担が軽減されつつあります。加えて、注射薬*も一定の条件を満たした場合に使用可能となり、この場合は1カ月または2カ月に1回の注射でよく、治療の幅が広がっています。今後も、より少ない服薬回数・錠数で済む治療選択肢の登場が期待されます。

カボテグラビル(商品名ボカブリア)、リルピビリン(商品名リカムビス)の併用。

Q9)HIV感染症は治るのですか?これまで通り生活できますか?

残念ながら、HIV感染症を治す方法はまだありません。体内からウイルスを完全に追い出すことが難しいためです。そこで、現在のHIV感染症治療では、血液中のウイルス量を、検出できないくらいに低く抑え続けることを目標としています。この目標は抗HIV療法によって達成でき、治療を続けている限り、エイズの発症を防げるようになっています。

エイズを防げるということは、合併症の発症を防ぎ、それにより命を落とすことも防げるということです。これにより、HIV感染症は、かつてのような「死に至る病」ではなくなりました。事実、治療を受けている感染者の寿命は、非感染者と変わらないことがわかっています。

また、抗HIV療法により、血液中のウイルス量を検出できないくらいに低く抑えている限り、性行為をしてもパートナーに感染しないことがわかりました。この事実は、性生活も含めて、これまでと同じように生活できるというメッセージを込めて「U=U(Undetectable=Untransmittable:検出限界値未満=感染しない)」と呼ばれています。U=Uは、HIV感染症の新しい常識として、積極的に周知が行われています(U=U Japan Project(外部サイトへリンク))。

このように、HIVに感染しても、検査と治療を受けることで、健康な場合とほとんど変わらない生活を送れる時代になっています。高血圧や糖尿病などの生活習慣病と同じように、定期的に通院し、薬を飲むことで、長く付き合っていく病気になったといえるでしょう。

Q10)治療費はどれくらいかかりますか?

HIV感染症治療は現時点では生涯にわたります。また、抗HIV薬は高価のため、医療費は高額となります。しかし、各種の医療費助成制度が利用できますので、実際に支払う医療費は軽減されます。たとえば、高額療養費制度の利用で、1カ月あたりの自己負担額に限度額(所得に応じた上限)が設定されます。また、HIV陽性者は、免疫機能の程度に応じて、「免疫機能障害」として身体障害者手帳を申請することができます。身体障害者手帳が交付されると、自己負担額の軽減などのサービスを利用できます。

具体的な治療費の金額や利用できる制度は、患者さんの病状や所得、自治体などにより異なります。医療機関でソーシャルワーカーや医療相談担当者からサポートを受けられますので、ご相談ください。

Q11)陽性になったら、家庭や職場で、どうしたらよいですか?

はじめに、事実として、「HIVは、日常の家庭・社会生活で他者へ感染させることはない」ことを確認しましょう。一緒に過ごす友人や家族、同僚に、性行為以外の日常生活で感染させる心配はありません。このことから、HIV感染症/エイズが、糖尿病や肝炎など、他のありふれた病気と同じように対応してよいことがわかります。

たとえば、HIV陽性であることは個人のプライバシーに含まれることであり、職場に伝える法的義務はありません。また、HIV陽性であることのみを理由に、特定の仕事に就けなかったり、仕事を辞めたりする必要はありません。

患者さんの多くは、働く世代です。あなたの身近で、暮らし、働いています。HIV感染症/エイズに限らず、誰もが病気や障害、家庭の事情など、多様な背景をもって生活しています。そのような多様性を前提に、誰もが暮らしやすく、働きやすい社会をつくれるとよいですね。

一方で、HIV感染症/エイズについて、不十分な知識にもとづく古いイメージが残っていることも事実です。誤解や偏見、過度な不安から、差別が生まれることもあります。自分の病気のことを誰に、どこまで知ってもらうかは、他の病気と同様、個別に判断することが求められます。

どのような場合に、周囲へHIV陽性であることを伝えるべきでしょうか。職場では、病気について理解を得ておくことで、通院や服薬のタイミングに配慮してもらえたり、障害者雇用枠が利用できたりすることがあります。風邪や歯科治療などで、拠点病院以外の医療機関を受診する際は、医師へ伝えることで、薬の飲み合わせの配慮や、必要に応じた拠点病院との連携を受けやすくなるでしょう。

職場や医療機関へどのように伝えるか判断に迷う場合、拠点病院の専門スタッフや、支援団体の窓口に相談することができます。

なお、HIV陽性であることのみを理由に、医療機関が診療を断ることは、差別にあたり、許されないことです。しかし、そのような事例はゼロではなく、現在、医療機関側においても、誤解や偏見による差別をなくす取り組みが進んでいます。

あなたがHIV陽性であることを打ち明けられた側の場合、陽性者の方のプライバシーに配慮することが大切です。しかし、HIV感染症/エイズであること自体を理由に、特別な対応は必要ありません。まずは、下記のような信頼できるサイト等から、正しく最新の情報を入手しましょう。そのうえで、本人に具体的な意思や希望がある場合、可能な配慮ができるとよいでしょう。

職場等での対応について、次のウェブサイトもご覧ください。

- 特定非営利活動法人ぷれいす東京「Living with HIV 身近な人からHIV陽性と伝えられたあなたへ」(外部サイトへリンク)

- 東京都福祉保健局「職場とHIV/エイズハンドブック HIV陽性者とともに働くみなさまへ」(外部サイトへリンク)

- 〈歯科医療従事者向け〉HIV感染者の歯科治療ガイドブック01版(外部サイトへリンク)

Q12)HIV感染症を予防する薬があると聞いたのですが?

曝露前予防内服(PrEP:Pre-exposure prophylaxis)という方法があり、近年注目されています。

PrEPは、HIVに感染していない方が、感染リスクの高い性行為などを行う場合に、事前に抗HIV薬を内服することで、感染を予防する方法です。適切に抗HIV薬を内服することで、ほぼ感染が予防できるとされています。同様に、性行為の後に内服を行う暴露後予防内服(PEP:Post-Expousure Prohhylaxis)という方法もあります。

ただし、これらの処方は保険適応外(全額自己負担)のため、高額となります(2023年1月現在)。また、副作用のモニタリングやHIVおよびその他の性感染症のフォローが必要です。処方できる医療機関は限られますので、各自で対応している医療機関へご相談ください。

PrEPについて、詳細は次のウェブサイトもご覧ください。

さいごに:感染に気づいていないかもしれない、あなたへ

HIV感染に気づかず、エイズを発症して初めて感染に気づく「いきなりエイズ」。いきなりエイズに当てはまる人は、感染者の約3割にのぼります。たくさんの人が、早期発見・治療の機会を逃すことで、病気が進行した状態で病院を受診しています。

私たち人間は、このままではよくない、とわかっていても、すぐに行動に移すことができないものです。心配な性行為で、感染のおそれがある。検査が必要だと、頭ではわかっている。でも、なかなか受ける気にはなれない。面倒だし、もし陽性だったらこわい。あなたも、そのように感じているかもしれません。

しかし、先延ばしにすればするほど、診断・治療が遅れ、健康に過ごせる時間を失ってしまうかもしれません。この記事を今日、読んだことをきっかけに、検査を受ける場所や時間を、決めてみてはいかがでしょうか。

HIV検査は、1回の血液検査で済みます。簡単で、短時間で終わります。保健所で受ければ、匿名・無料です。結果を待つまでは、不安があるでしょう。しかし、感染しているかどうか、わからない状態がずっと続いていくより、ずっと不安が小さく済むと思いませんか。

保健所では無料・匿名でHIV検査を受けることができます。相談窓口も設置していますので、気軽にご相談ください(詳細サイト)。

HIV感染症だけでなく、サル痘や梅毒にも注意しましょう。

- HIV感染症と同様、性行為で感染しうる感染症として、サル痘(エムポックス)や梅毒があり、近年流行しています。サル痘になると、肌のできもの(発疹や水疱)や、発熱、頭痛などの症状が出ます。梅毒になると、肌のできものをはじめ、様々な症状がでます。

- サル痘も梅毒も、誰でも感染する可能性がある感染症です。サル痘は、HIV感染に気づいておらず、免疫力が弱くなっている人では、重症化リスクが高まります。梅毒は、HIVと同時に感染している人が多くみられ、自覚なく病気が進んでいることがあります。

- 性行為で感染する感染症は、他にも様々なものがあり、気をつけていても、誰でもかかる可能性があります。かかったとしても、適切に治療を受け、周囲へうつさないようにすることが大切です。普段から予防を意識するとともに、感染のおそれがあるときは、先延ばしにせず検査を受けるようにしましょう。

さらに詳しく知りたい方へ

各種Q&Aや、相談窓口が案内されています。

最新の情報や啓発資料が閲覧できます。

各種Q&Aや、相談窓口が案内されています。

検査・相談施設、検査イベント情報を検索できます。

主にゲイ・バイセクシャル男性に向けた情報が充実しています。

このページに関するお問い合わせ