ここから本文です。

[シリーズ]正しく知れば、まもりあえる。感染症のこと。

梅毒

はじめに

2023年1月、日本産婦人科医会は、妊婦さんの梅毒患者が増え、生まれてくる赤ちゃんの先天性梅毒も多くなってきているとして、注意を呼びかけました[1]。同年2月には、東京都が梅毒患者の急増を受け、都内で匿名・無料の検査を実施すると発表しました[2]。

梅毒という感染症が、全国で流行しています。若い世代を中心に、感染者が増え続けています。あなたも、あなたのパートナーも、感染するかもしれません。梅毒について、どれくらい知っているでしょうか。あなたの身の回りで、何が起こっているのでしょうか。

感染症について正しく知り、行動することは、あなたや、あなたの大切な人たちの健康をまもることに役立ちます。このページでは、梅毒について最新の情報を交えて解説します。興味がある項目だけでも、ぜひ目を通してみてください。

|

Check! |

これだけはあなたに知ってほしい、梅毒のこと |

- 若い世代で、感染者が急増中。あなたも安心しないで。

- 妊婦さんが感染すると、赤ちゃんに危険が及びます。

- 不特定多数との性的接触を避け、コンドームを使いましょう。

- 症状がはっきりしなくても、心配なときは、相談・検査を。

- 保健所では、無料・匿名で相談・検査を受けられます(詳細サイト)。

もくじ

梅毒とは? ―その昔と今

梅毒は、性感染症です。

梅毒という病名は、近年報道されることも増え、広く知られていると思います。人気を博したテレビドラマや漫画・アニメ作品でも、かつての江戸の遊郭(ゆうかく)を舞台に、梅毒について描いたものがあります[3]。

遊郭が舞台となることからもわかるように、梅毒は「性感染症」のひとつです。性的接触(オーラル・アナルセックスやキスを含む)によって、人から人へとうつります。その正体は、「梅毒トレポネーマ」。人間だけに感染する、細菌の一種です。

梅毒は治る病気になった! でも……。

かつて梅毒は、有効な治療法がなく、進行すると全身の臓器がおかされ死にいたる、とても恐ろしい病でした。しかし、現代では、進行した梅毒の患者さんは、ほとんどいません。特効薬である抗生物質「ペニシリン」のおかげで、治療できる病気になったためです。では、梅毒はもはや恐れるに足りない、過去の病気になったのでしょうか?

答えは、「いいえ」です。

冒頭で触れたように、梅毒の流行は、現代でも大きな問題になっています。症状が進んでしまうと、治療しても後遺症が残ることがあります。また、感染したまま妊娠すると、赤ちゃんに命の危険が及ぶことがあります。

では、どうすればいいのでしょうか。まずは、どのような場合に梅毒に感染してしまうのか、そして、どうすれば感染を防げるのかについて、確認しましょう。

梅毒はなぜ増えている?

実際に、どれくらいの人が、梅毒に感染しているのでしょうか。2012年、日本で報告された梅毒の感染者数は875人でした。それからの10年間、この数は増え続け、2022年では1万人を上回りました[4]。実に10倍以上の増加です。なぜ急速に感染者が増えたのかは、はっきりとわかっていません。男性では20~40代、女性では20代前半に感染者のピークがあります。学生を含む、若い世代で流行しているといえます。SNSやマッチングアプリの普及で、不特定多数との性的接触機会が増えたことは、原因のひとつと考えられます。梅毒の理解が進み、きちんと診断される人が増えたため、という好ましい見方もありますが、感染者が増えていることは事実です。さらなるまん延を防ぐため、わたしたち一人ひとりが正しく行動する必要があります。

誰が、どうやってうつる? ―感染経路と予防

こんな時、感染する。

梅毒トレポネーマは、感染者の病変や体液*が、皮膚の傷口や粘膜に直接触れることで感染します。感染力は強く、1回の性行為でも、15~30%の確率で感染します。性器だけでなく、口やのどの粘膜(オーラルセックスやキス)、肛門や直腸の粘膜(アナルセックス)からも感染するため、コンドームだけでは防げない場合があります。

病変:梅毒の症状が出ている皮膚や粘膜の部分。体液:唾液、精液、腟分泌物液、浸出液(病変からにじんでいる液)など。

では、どんな人が梅毒に感染しやすいのでしょうか。不特定多数との性的接触の機会がある人は、当然リスクが高くなります。しかし、感染者の約20%で、パートナーは特定の1人だけだったという報告もあります[5]。性的接触の機会があれば、誰でも感染リスクがある、と考えるべきです。

予防の基本は、リスクを減らすこと。

梅毒は、粘膜や傷口が直接触れあうことによって感染します。したがって、コンドームを使うことは大切です。しかし、梅毒は感染力が強い菌で、コンドームで覆われない部分からも感染します。本人が病変の存在に気づいているとも限りません。コンドームを使っているから安心、とはいえないのです。

理想は、「新しいパートナーができたら、体が触れ合う機会をもつ前に、2人で検査を受けること」です。しかし、実際には難しいかもしれません。基本は、感染のリスクを減らすために、不特定多数との性的接触を避けることです。また、心配な症状があるときは、性的接触をする前に検査を受けることを考えてください。

感染力が強い梅毒。でも、日常生活ではうつりません。[6]

梅毒トレポネーマは、熱や乾燥に弱い菌です。日常の生活環境下では、すぐに死んでしまいます。粘膜や傷口が、直接病変の部位や体液に触れなければ、次のようなものを介して感染することはありません。過剰に不安にならず、適切に対応しましょう。

- トイレの便座

- ドアノブ

- 浴槽、温泉、プール

- 衣服や食器の共用

一度感染しても、また感染することがある!

梅毒には、ワクチンがありません。また、一度感染し、治療を受けて治ったとしても、免疫がつきません。そのため、リスクのある性的接触を続ければ、ふたたび感染する場合があります。自分だけが治療しても、パートナーがすでに感染していて、そこからまた感染を繰り返す場合もあります(これをピンポン感染といいます)。パートナーも一緒に、きちんと検査・治療を受けることが大切です。

感染したら、すぐ気づく? ―症状

梅毒は「偽装の達人」! 症状だけで判断しないで。

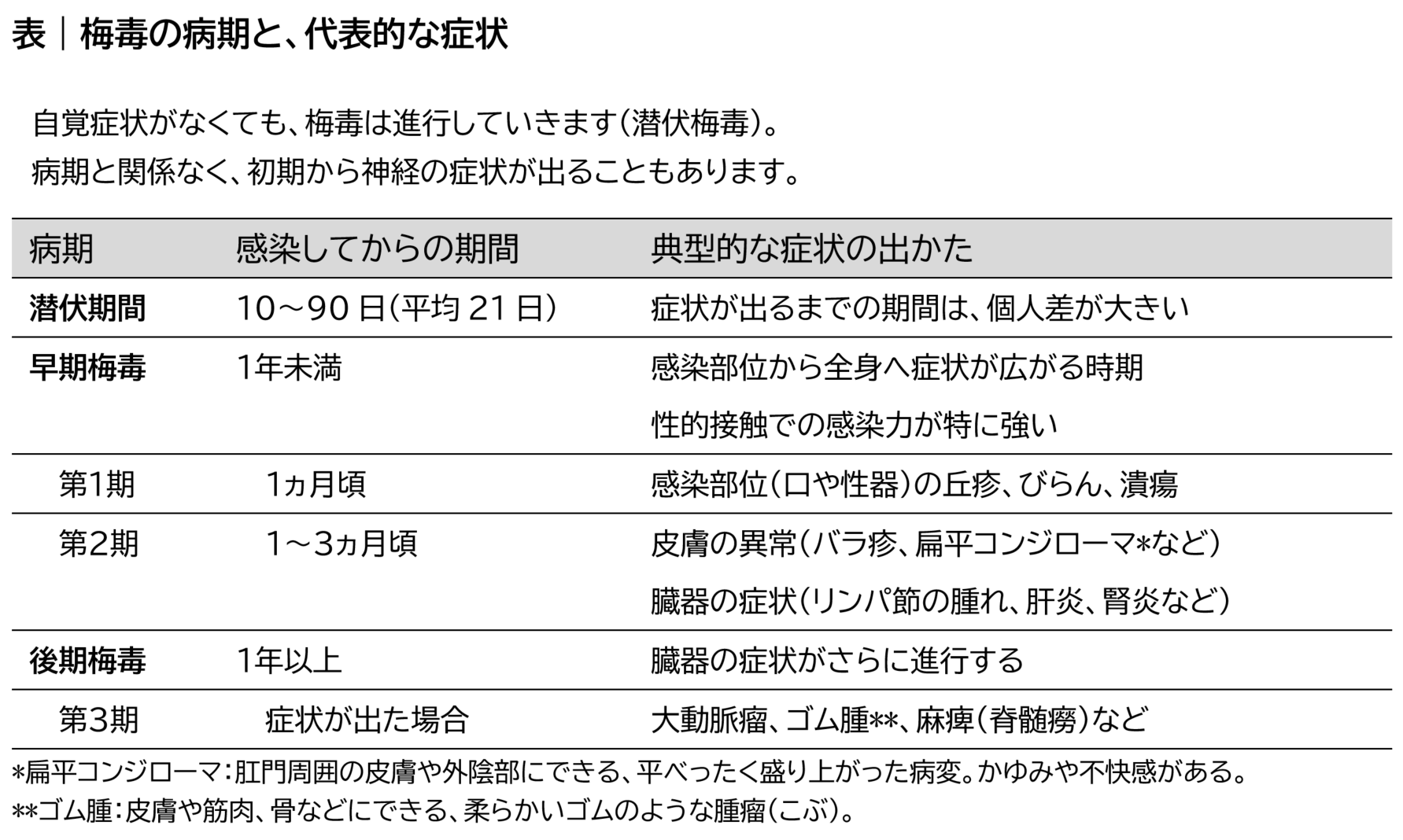

梅毒に感染すると、どのような症状が出るのでしょうか。これまで、梅毒の症状は、感染からの時期により、特徴的なものが順番に出現するとされてきました(表)。梅毒という病名の由来になった「バラ疹*」も、そのひとつです。

バラ疹:感染から1~3カ月頃にみられる、手のひら、足の裏、全身にできる赤く淡い発疹。ヤマモモ(楊梅)を連想させることから、梅毒の由来になったとされる。

しかし、実際は、順番どおりに症状が出ないことも多く、一度消えた症状がぶり返したり、神経の症状が初期から出たりする場合もあります。その多彩な症状のため、医師でも他の病気と区別に迷うことがあります。そのため、梅毒は「偽装の達人」とも呼ばれています。

さらにやっかいなことに、梅毒の症状は、治療を受けなくても自然によくなったように見えます。第1期にみられる潰瘍は、痛くないことが多く、3~6週間で自然に治ってしまいます。第2期のバラ疹も、数週間で消えてしまいます。

しかし、症状が消えても、梅毒が治ったわけではありません。治療しなければ、ひそかに進行し、数年後にはふたたび症状が出てきます。その段階では全身に影響がおよんでいるため、治療に時間がかかったり、後遺症が残ったりする場合があります。症状だけで判断せず、心配なときは検査を受けることが大切です。

症状に気づくとはかぎらない!

膣や肛門など、自分ではわかりづらい部位に症状が出て、感染に気づかない場合があります。また、皮膚や口に症状が出ていても、やがて消えてしまうので、「湿疹や口内炎があったけど自然に治ってしまった」と勘違いして、感染に気づかないまま過ごしてしまう人もいます。また、無症状(潜伏梅毒)の期間が長いため、かかったことに気づかないまま、パートナーなどへ感染を拡げるおそれがあります。症状がないから安心、とは言い切れないのです。

サル痘による皮疹にも注意!

梅毒では、皮疹(肌のできもの)が出ることがあります。梅毒と同様に皮疹ができ、性的接触で感染しうる病気として、サル痘があります。どちらの感染症であっても、早期の診断・治療が肝心です。心配な性的接触があり、皮疹などの症状がみられた場合、早めに医療機関に相談・受診しましょう。

感染を調べる方法 ―検査と診断

梅毒の検査は、血液検査です。

梅毒の検査・診断には、血液検査(少量の採血)を行うことが一般的です。医療機関によっては、病変から検体を採取し、顕微鏡検査やPCR検査が行われることもあります。

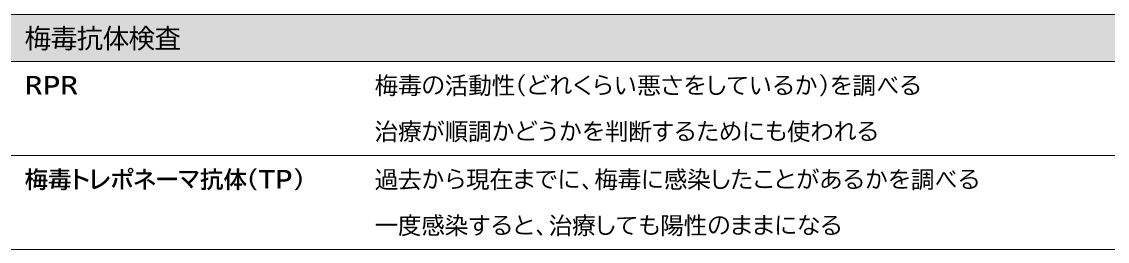

一般に、血液検査では、「RPR」と「梅毒トレポネーマ抗体(TP)」という2種類の抗体を測定することで、感染の状態を総合的に判断します。

血液検査は、ほとんどの医療機関(病院やクリニック)で受けられます。ただし、匿名ではなく、検査費用がかかります。最近は、自己検査ができる郵送での検査キットも普及していますが、精度が保証されないものがある点や、結果の専門的な解釈が難しい点に注意が必要です。

いつ、どこで検査を受けたらよいか?

梅毒の抗体は、感染から間もない時期では量が少なく、検査しても陽性にならないことがあります。そのため、新しく感染を心配する性的接触があった場合、1カ月以上たってから検査を受けるとよいでしょう。

また、梅毒に感染すると、HIV感染症(リンク)にかかりやすくなります。梅毒の病変から、ウイルスであるHIVが侵入しやすくなるためです。梅毒の検査を受ける時は、一緒にHIV感染症検査も受けることを考えましょう。

東讃保健所では、無料・匿名で、梅毒・HIV感染症の相談・検査を受けることができます。お気軽にお問い合わせください(詳細サイト)。また、自治体などによる無料の検査イベントもあり、インターネットで検索できます。詳細は(外部サイトへ)。

症状が出ていたら?

皮疹やリンパ節の腫れなど、気になる症状がすでにある場合、早めに医療機関を受診しましょう。感染がわかったら、すぐに治療を始めることができます。症状に応じて、泌尿器科、産婦人科、皮膚科、性感染症内科などで相談しましょう。

ただし、梅毒は症状が多彩な「偽装の達人」です。他の病気と症状が似ている場合や、あえて梅毒を疑わない場合、医師の診断が遅れることがあります。感染を心配するような性的接触があった場合は、きちんと医師へ伝えましょう。

症状が出ていなくても、検査を受けるべきか?

無症状の人に、一律に検査が必要なわけではありません。ただし、先に説明した通り、梅毒では、本人が症状に気づいていないケースがあります。また、症状が出ても、自然に治ったように見える病気であることは、認識しておくべきでしょう。

まずは、感染の心配があった性的接触について、その時期や、どのくらいの感染リスクがあったか、振り返ってみましょう。そのうえで、心配が残る場合、検査を受けてみることをおすすめします。また、梅毒以外の性感染症(HIV感染症など)についても、同時に検査を受けるとよいでしょう。

妊婦さんの感染は、赤ちゃんにリスクが! ―先天性梅毒

梅毒は、お母さんから赤ちゃんへ感染します。

妊婦さんが梅毒にかかると、胎盤を通して赤ちゃんに感染することがあります。赤ちゃんの感染は、死産や早産、新生児死亡の原因になるだけでなく、無事に生まれても後から症状が出てきて、奇形や障害を生じることがあります(これを先天性梅毒といいます)。

梅毒の女性での流行年齢は、妊娠・出産の時期と重なっています。事実、妊婦さんの感染が増えており、そのほとんどは症状のない時期に発見されています。

日本では、妊娠初期に行われる妊婦健診で、全員に梅毒抗体検査が行われていますが、それまで検査を受けなくていいわけではありません。妊娠中に感染がわかって治療しても、赤ちゃんへの感染を完全には防げないからです。妊娠前に検査し、治療することがとても大切です。

もし妊婦健診を受けられていなかったり、妊娠初期を過ぎてから心配な性的接触や症状があったりした場合、必ず医師に相談してください。

感染がわかったら ―治療

梅毒は、抗生物質で治ります。

梅毒は、抗生物質で治療できます。最もよく使われる抗生物質は「ペニシリン」です。飲み薬と注射薬(点滴)があります。飲み薬で治療する場合、早期梅毒では1日3回、4週間の内服が基本です。

最近は、新しいペニシリンの注射薬(持続性製剤)も登場しています。これまでのものと比べ、効果が長く続くので、早期梅毒(神経梅毒を除く)であれば、1回の注射(腰またはおしりへの筋肉注射)で治療が完了します[7]。

実際の治療方法・期間は、症状の進み具合や、アレルギーの有無、妊娠の有無などにより異なります。妊婦さんの感染では、赤ちゃんへの感染をできる限り防ぐため、入院して点滴治療を受けることが勧められています。

治療が終わったら、再度抗体検査を受け、治療がうまくいったかどうか確認することが勧められます。治療開始後のフォローアップについても、医師へ確認しておきましょう。

検査や治療は、パートナーと一緒に。

きちんと治療を受ければ、梅毒は治る病気です。しかし、そのことを知っていても、いざ感染がわかると、あわててしまうものです。「誰からうつったのだろう?」「誰かにうつしてしまっただろうか?」など、不安も出てきます。

性感染症について相談したり、打ち明けたりすることは、パートナーとの人間関係に影響する場合があり、デリケートな問題です。ある調査では、性感染症にかかったり、感染の不安があったりしても、約8割の人はパートナーへ相談していませんでした[9]。感染した場合のコミュニケーションの難しさがわかります。

しかし、性感染症は本人だけの問題ではありません。早期梅毒の場合、診断から1年以内に性的接触をもった相手にも、感染リスクがあり、検査がすすめられます[10]。感染がわかったら、パートナーにもきちんと伝え、検査をすすめてください。

早期の発見・治療は、病気の進行を防ぐだけでなく、感染の拡がりを絶つためにも大切です。感染したかもしれない人が、その機会を逃さないよう、責任ある行動を心がけましょう。いざという時に適切なコミュニケーションが取れるよう、性感染症について、普段からパートナーと話し合っておけるとよいですね。

抗生物質は正しく使いましょう。

梅毒など、細菌によって起こる性感染症には、抗生物質が有効です。抗生物質はとても頼りになる薬ですが、正しく使わないと、悪い影響が出てしまいます。たとえば、薬の飲み方が間違っていると、病気の治りが悪くなったり、薬が効かない耐性菌に変化したりすることがあります(薬剤耐性)。梅毒には、今のところペニシリンがよく効きますが、他の性感染症では耐性菌が増えています[8]。梅毒も将来どうなるかはわかりません。抗生物質を処方されたら、医師・薬剤師の指示のとおりに、正しく服用しましょう。

おわりに

感染症は、人からうつり、人へうつしてしまうという側面から、不安を招き、誤解や差別とも結びつきやすい病気です。梅毒を心配していても、後ろめたさや恥ずかしさを感じ、受診をためらってしまうかもしれません。

しかし、感染症にかかることは、決して恥ずかしいことではありません。感染症について考えることは、健康を見つめなおし、大切な人をまもるチャンスになります。あなたの正しい知識と行動が、みんなの予防と早期発見・治療につながっていきます。

東讃保健所では、匿名・無料で梅毒・HIV感染症の相談・検査を受けることができます。お気軽にお問い合わせください(詳細サイト)。

主要参考文献・サイト

- 国立感染症研究所「梅毒とは」

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/465-syphilis-info.html - 国立感染症研究所病原微生物検出情報IASR Vol. 41 p1-3: 2020年1月号「梅毒」

https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilis-iasrtpc/9342-479t.html - 厚生労働省「梅毒に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/syphilis_qa.html - 日本性感染症学会梅毒委員会梅毒診療ガイド作成小委員会「梅毒診療ガイド」2018

http://jssti.umin.jp/pdf/syphilis-medical_guide.pdf

脚注

[1] 週刊保健衛生ニュース「妊婦の梅毒患者が増加 啓発と早期発見が重要」令和5年1月23日第2193号; p57

[2] FNNプライムオンライン『「梅毒」急増 令和の時代に深刻化 都内で最多・女性40倍に SNSでの"出会い"背景か「匿名」無料検査実施へ』(2023年2月28日閲覧)https://www.fnn.jp/articles/-/488633

[3] たとえば、テレビドラマ『JIN-仁-』(TBS、2009~2011年放送)では江戸時代の遊郭が、漫画『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴、2016~2020年連載)では大正時代の遊郭が登場し、梅毒と関連するエピソードが描かれていました。

[4] 感染症発生動向調査週報 (IDWR) 「<注目すべき感染症> 梅毒」2022年第42号

[5] 荒川創一・有馬雄三・大西真「梅毒:その増加の現状と正しい診断・治療について」日本化学療法学会雑誌2019; 67:466-481

[6] Centers for Disease Control and Prevention「Syphilis」(2023年2月28日閲覧)https://www.cdc.gov/std/syphilis/default.htm

[7] プレスリリース『ファイザー 持続性ペニシリン製剤「ステルイズR水性懸濁筋注シリンジ」を新発売』(2023年2月28日閲覧)https://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/press/2022/2022-01-26

[8] 厚生労働省検疫所FORTH感染症トピックス「性行為感染症の治療と拡大する薬剤への耐性」(2023年2月28日閲覧 )https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2016/08311437.html

[9] NHK「梅毒急増なぜ? 性感染症の"誤解と軽視"」(2023年2月28日閲覧)https://www.nhk.or.jp/gendai/comment/0029/topic103.html

[10] BC Centre for Disease Control「梅毒治療用ペニシリン G ベンザチン」STI_handout_PenicillinGBenzathine_japan.pdf

このページに関するお問い合わせ