ここから本文です。

結核について、保健所との関わりの視点から

(2) 外国人の結核患者さんへの対応

この記事は、2025年3月10日に更新されました。

近年、若い世代を中心に、結核り患率の高い国から日本へ移住される外国人の方が増え、日本で結核と診断される方もいらっしゃいます。外国人であることは、結核に関する対応や治療に、どのように影響するのでしょうか。保健所のY保健師さんと、医師のSさんの会話を通して確認してみましょう。

Point 1:外国人の結核患者さんが抱えやすい悩みや不安について

- S医師 Yさんは、外国人の結核患者さんを、最近担当したことがありましたね。全国的に、地域で働く外国人の方が増えています。これからも外国人の結核患者さんに対応する機会はあると思いますが、どのような理解が必要でしょうか。

- Y保健師 そうですね。やはり、生まれ育った文化の違い、言葉の壁があると思います。結核と診断されることは、日本人であっても大きな負担になることだと思いますが、日本に働きに来ている事情から生じる悩みや不安もあると思います。

- S医師 具体的には、どのような悩みや不安があるでしょうか。

- Y保健師 たとえば、次のような場合が多いようです。

|

Check! |

外国人の結核患者さんが抱えやすい悩みや不安 |

- 相談相手になれる人が、いつも身近にいるわけではないこと

- 言葉の壁や文化の違いによる疎外感

- 結核に関する説明や日本の制度の理解が難しいことによる支援の受けづらさ

- 結核をきっかけに、職場や学校、同国コミュニティー等で孤立してしまうこと

- 来日の目的である母国への送金や資格の取得などの人生設計への影響

- 入院治療や長期服薬に伴う不安(生活や仕事、体調への影響)

あくまで一例です。

- S医師 結核という病気に対して、抱いているイメージにも、国や個人によって差があります。それぞれの患者さんが、どのような思いや、悩みを抱えているのか、理解に努め、寄り添うサポートが必要ですね。

- Y保健師 そのためには、周囲の理解も重要になると思います。結核である、という理由だけで、職場で孤立したり、退職や帰国につながったりしないよう、適切な対応ができること大切だと思います。

- S医師 そうですね。結核は、治療を始めると、数週間で他の人にうつす力は十分小さくなるとされています。外来で通院しながら治療を続けることになりますが、薬を毎日きちんと飲む必要があるので、引き続きサポートが必要です。

- Y保健師 安心して職場に復帰できる配慮は大切ですね。感染症の場合は、症状が軽いことで放置したり、言い出しづらく隠してしまったりすることで、感染が広がることがあるので、体調不良を相談・報告しやすい雰囲気が大切ですね。

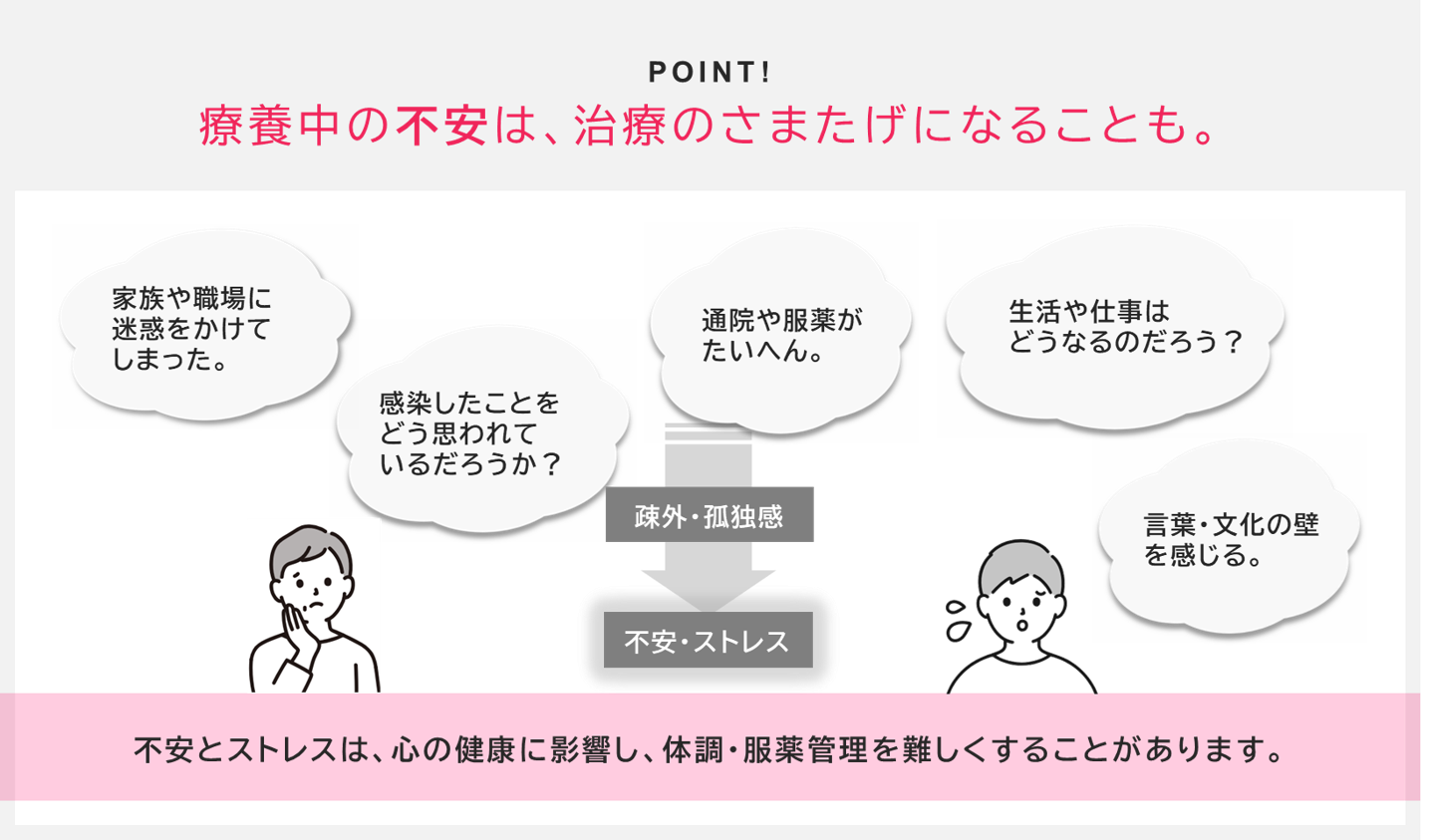

- S医師 そのとおりです。不安を抱えた状態では、仕事のパフォーマンスも下がってしまいます。また、患者さんのメンタルヘルスは、治療にも大きく影響します。

- Y保健師 治療にも影響があるのですか?

- S医師 そうなんです。結核にかかることで、様々な不安やストレスを感じてしまう結果、メンタルヘルスに不調をきたすリスクが高くなることがわかっています。メンタルヘルスの不調は、適切な服薬や健康の自己管理を難しくします。結核の治療そのものが、失敗しやすくなってしまうのです[1]。

- Y保健師 薬をきちんと飲めないことは、治療のやり直しや、薬が効きにくい結核(多剤耐性結核)へ変わってしまうことにつながりますね。患者さんの負担がさらに増えてしまいます。

- S医師 だからこそ、身体のことだけではなく、仕事や生活を共にする方との社会的なつながり、そして、ストレスや不安、疎外・孤独感などの心理的な影響にも配慮して、トータルで患者さんをサポートできることが望ましいといえますね。

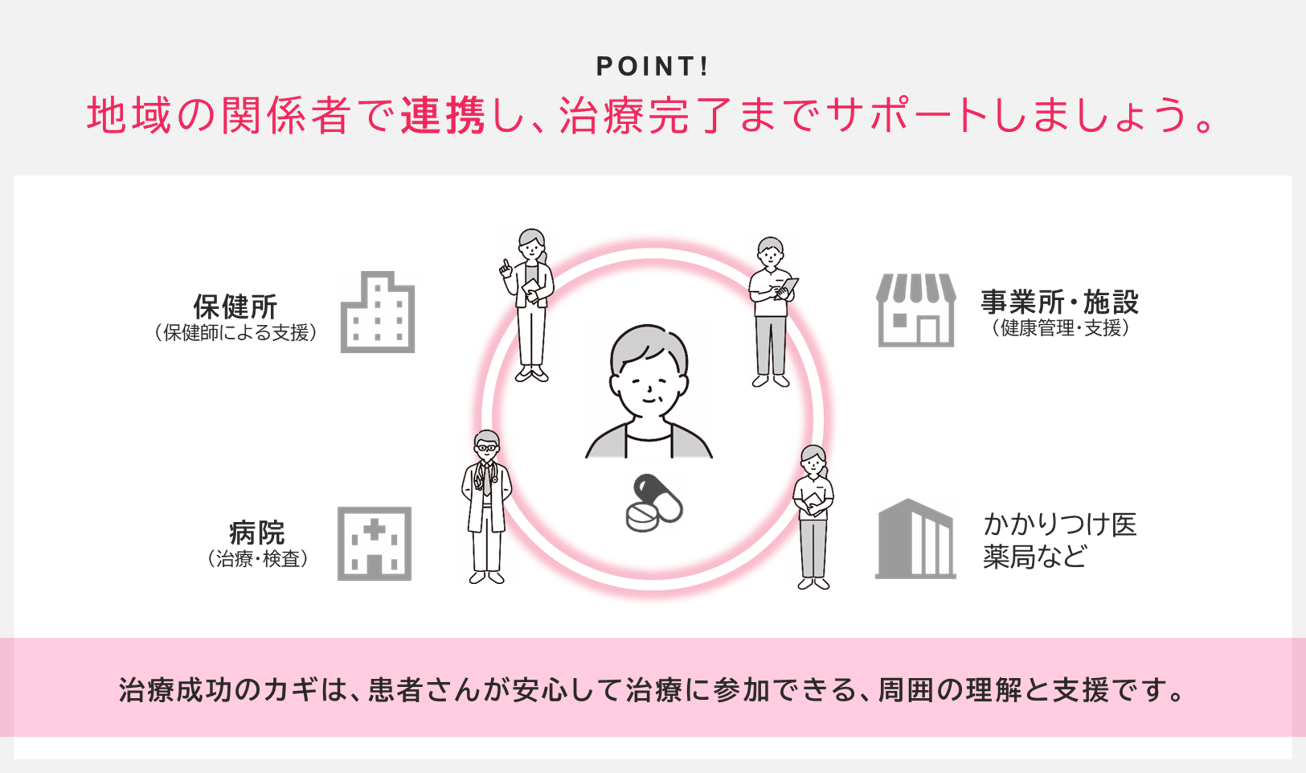

- Y保健師 結核について、正しい知識と理解が広がり、患者さんが治療に安心して参加できるよう、取組を進めていきたいと思います。

[1] WHO. Mental health - a human right for people affected by tuberculosis.

外国人の方が利用できる、結核電話相談窓口があります!

- 結核予防会結核研究所が実施している、日本在住の外国人の方々の結核に関する電話相談窓口があります。英語、韓国語、中国語、ベトナム語、ミャンマー語に対応しています。

- また、保健所では、外国人向けの各言語の啓発資料を提供可能です。

https://jata.or.jp/various-inquiries/telephone-consultation/

いかがでしたか。ここからは改めて、事業所等における外国人の結核患者さんを想定し、対応のポイントを解説します。

Point 2:結核患者さんが見つかった時の対応について

- 結核患者さんの対応では、様々な情報の連絡・共有が必要となります。事業所等において、保健所・医療機関に対する連絡窓口となる方を決めていただくことは、情報の共有が円滑になります。患者さん本人への説明では、通訳が必要な場合、できる限り同席いただくことが望ましいです。

- 結核について、職場や関係者の正しい知識と理解が得られていることは、患者さんの治療を成功させる上で重要です。保健所が実施する説明会や、提供する資料等を活用いただき、必要なご配慮をお願いします。

- 保健所は患者さん本人に対する支援に加えて、職場などで感染の状況や広がりを把握するために、現地調査や関係者を対象とする健診(問診・血液検査)を実施することがあります。くわしくは「(4)結核発生後の保健所との連携について」をご覧ください。

Point 3:治療を始めた患者さんの、サポートについて

-

結核の治療では、薬をきちんと飲み続けることが極めて重要です。服薬の状況は、保健所の担当保健師が定期的に把握し、必要な支援を患者さんへ提供していきます。また、検査結果や治療の方針については、保健所で医療機関と共有し、患者さんが治療を完了するまで、支援します。患者さんが職場に復帰したあとは、保健所から患者さんの状況について伺うことがありますので、引き続きご協力をお願いします。

-

退院後、患者さんは服薬を続けながら、定期的に通院し、検査を受けることになります。事業所等では、健康管理を担当される方(連絡窓口となる方と同じでよい)を決めていただき、治療完了まで、職場におけるサポートをお願いします。具体的には、日々の服薬状況・体調の把握や、通院に関する援助(受診の調整や、検査結果の確認など)です。

-

特に、言葉の壁から医師の指示や検査結果の説明の理解が難しい方は、受診への同行をご検討ください。また、結核は医療費の一部が公費負担の対象となります。その申請に必要な書類の準備・提出などについても、適宜サポートをお願いします。

-

患者さんが職場に復帰の際、結核に対して、周囲の理解が得られていることは重要です。薬を飲んでいても他の人にうつす可能性はないことや、感染した責任は本人にはないことなどが理解され、偏見や患者さんの孤立につながらない配慮をお願いします。

Point 4:普段からの健康管理について

- 結核に関わらず、外国人の従業員についても、日頃から体調確認・管理ができ、体調が悪い場合には相談・休養しやすい体制づくりが必要です。結核の場合は、2週間以上続く咳、微熱、倦怠感などで症状が始まることが多く、軽い症状であっても放置しないよう周知しましょう。

- 雇い入れ時の健康診断とその後の定期健康診断を確実に実施することは、結核の早期発見につながります。胸部レントゲン検査は、結核を含む肺の異常所見を、高い確率で発見できます。40歳未満でも省略せず実施しましょう。

- 日本語が読めないことで、適切な受診につながらないことがあります。健康診断の結果は事業所側でも把握しましょう。受診が必要な場合は、速やかに受診できるよう調整し、結果も必ず確認しましょう。

- 2025年から、特定の国から入国する外国人を対象として、「入国前結核スクリーニング」が開始されます。入国前に、結核を発症しているかどうかを検査する制度ですが、結核に感染していないことを証明するものではありません(結核菌に感染していることと、結核を発症していることは、異なる状態のためです)。制度の趣旨・内容について、正しく把握いただくことが大切です。詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ