ここから本文です。

[シリーズ]正しく知れば、まもりあえる。感染症のこと。

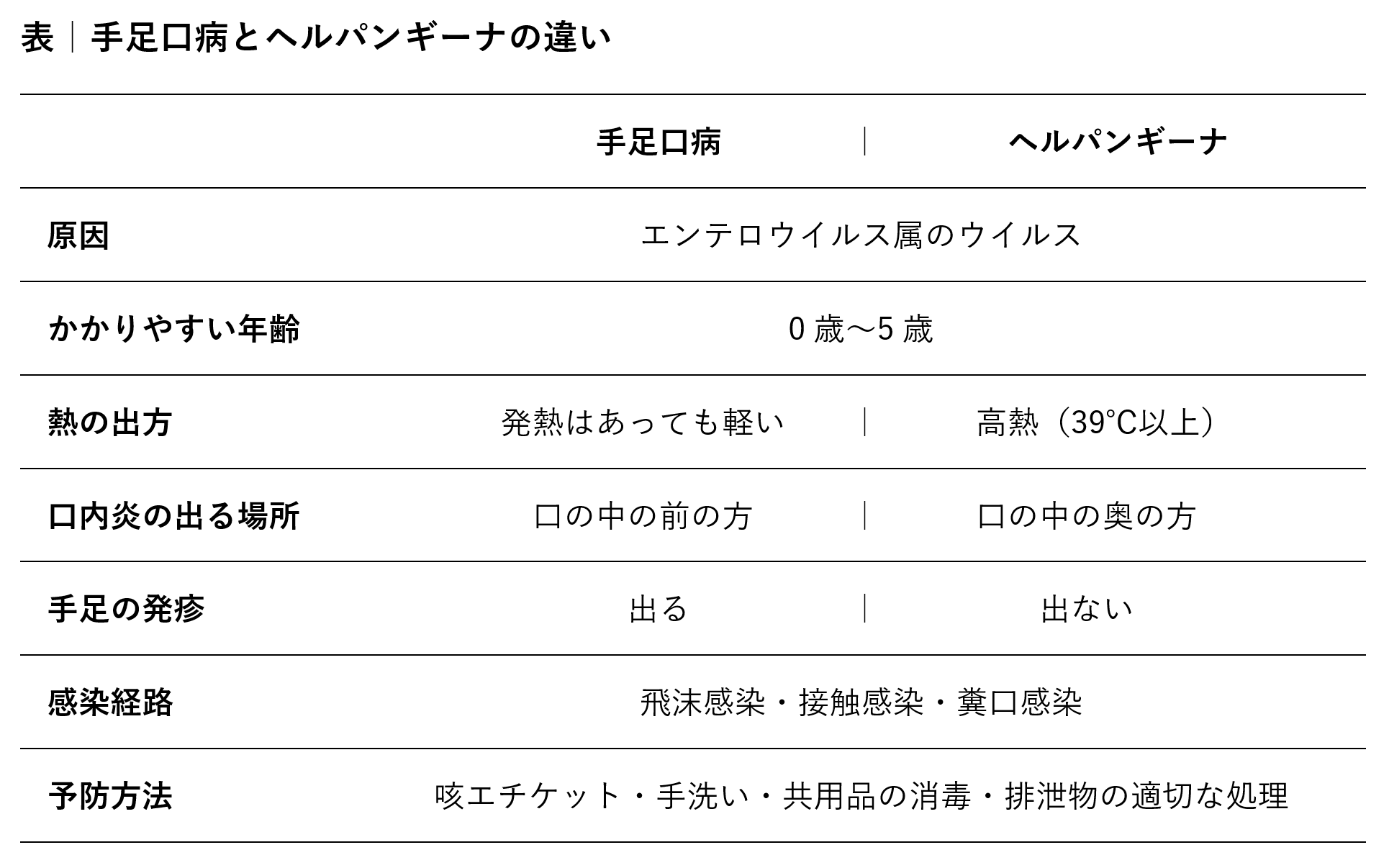

手足口病/ヘルパンギーナ

この記事は、2024年7月31日に更新されました。

手足口病って、知っていますか?

こどもは、たくさん熱を出します。インフルエンザは冬に流行しますが、夏に流行しやすい感染症もあります。手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱(咽頭結膜熱)は、夏に流行しやすく、こどもにいわゆる「夏風邪(かぜ)」を起こす、ありふれた感染症です。

手足口病は感染力が強いので、保育園や学校であっという間に広がります。ほとんどの場合、自然に治りますが、痛い口内炎ができて、食事がとれなくなるなど、つらい症状が出ることがあります。また、重症化したり、合併症をきたしたりする可能性もあり、できる限り感染の広がりを抑えたい感染症です。

手足口病には、手指衛生やせきエチケットなど、基本的な感染対策が有効です。正しい知識をもとに、自信をもって、こどもをウイルスから守れるようになりましょう。そして、たとえ感染しても、あわてることがないように、みんなで基本的な感染対策について、確認しておきましょう。

このページでは、主に手足口病について解説しています。ヘルパンギーナは、手足口病とよく似た病気であり、最後に解説しています。

手足口病について、知っておきたい3つのポイント!

- 手足口病はありふれたウイルス感染症で、こどもも、大人も、かかります。感染すると、風邪の症状に加えて、手や足の発疹(ほっしん)や、口内炎ができることが特徴です。

- ほとんどの場合、症状は軽く、1週間程度でよくなります。しかし、まれに重い症状が出たり、中枢神経系などの合併症を起こしたりするため、体調の変化に注意して療養します。

- 手足口病のウイルスは、せきやくしゃみ、便、手や物を介して、ウイルスが目、鼻、口に入ることで感染します。ワクチンや特効薬はまだないので、基本的な感染対策(手指衛生や、流行時のマスク着用)が有効です。

手足口病のQ&A

- 手足口病は、エンテロウイルス属というグループのウイルスによる感染症です。

- エンテロウイルス属について、くわしくはここへ。

誰が、いつ、どこで感染する?

- 5歳以下のこどもがかかりやすいですが、大人でもかかります。同シーズンに、繰り返し感染することもあります。何度もかかってしまうのは、原因ウイルスがひとつではないためです。

- こどもでは、保育園や学校など、集団活動を行う場所で、感染が拡がります。こどもがウイルスを外からもらってくると、家族内で感染が拡がります。

いつ流行する?

- 手足口病は乳幼児の夏風邪として知られているように、夏~秋に流行します。しかし、ウイルスは年間を通して存在しており、夏以外にも感染することがあります。

原因ウイルスはひとつではありません

- 手足口病の患者から検出されるウイルスの種類は、年によって異なります。主な原因ウイルスは、コクサッキーウイルスや、エンテロウイルス、エコーウイルスなどです。これらは、エンテロウイルス属というグループに含まれるウイルスです。

- ウイルスの種類によって、病原性(どれくらい強い症状が出るか)や、皮疹などの症状の出方に違いがあることがわかっています。

- ウイルスに感染してから、3~5日目に症状がみられます。

- 特徴的な症状は、手や足にできる、できもの(発疹・水疱)です。口内炎や、発熱もみられます。

- ほとんどのこどもでは、軽い症状が7~10日程度続き、自然に治っていきます。しかし、まれ(約1%)で重症化し、合併症(→くわしく)が起こることがあります。

- 感染から1~2カ月後、爪がはがれることがありますが、自然に治ります。

発熱

- 発熱は、約3分の1の患者でみられます。通常、高熱が続くことはなく、1~2日で解熱します。

- 食欲がない、のどの痛み、元気がない、などの症状もみられます。

手や足のできもの(発疹・水疱)

- 手のひらや足の裏、おしりなどに、発疹(赤いぶつぶつ)ができます。一部は、水疱(みずぶくれ)になります。通常、かゆみはありません。平らか、すこし盛り上がったかたちをしています。

- 発疹や水疱は、1週間程度でかさぶたになり、消えていきます(大人の場合、数ヵ月かかることがあります)。

- 水疱の中の液体や、かさぶたには、ウイルスが含まれることに注意してください。清潔にして、なるべく触らないようにしましょう。特に、発疹や水疱やかさぶたに触れた手で、目、鼻、口を触らないようにしましょう。

口内炎

- 舌や、口の中に、小さな赤い口内炎ができます。口内炎は、やがて水ぶくれになります。

- 手足口病の口内炎は痛いので、哺乳や、食べたり飲んだりするのが難しくなることがあります。特に小さい子では、脱水症になりやすいので、注意しましょう。

指の爪と足の爪の脱落(爪甲脱落症)

- 手足口病に感染後、1~2ヵ月以内に手足の爪が変形したり、脱落したりすることが報告されています。子どもでも、大人でも起こりえます。

- 特に、コクサッキーウイルスA6(CVA6)が原因の手足口病に多いとされています。原因は、ウイルスによって爪の成長が一時的に止まるためと考えられていますが、まだはっきりとわかっていません。

- 爪は、4週間程度、抜けた状態が続いたあと、自然に生えてきます。治療は必要ありませんが、不安な場合は皮膚科で相談するとよいでしょう。

- 手足口病の感染経路は、「飛沫(ひまつ)感染」「接触感染」「糞口感染」です。

- どの感染経路でも、最終的に、ウイルスが目、鼻、口に入ることで感染します。

- 感染者の肌の水疱に含まれる液体や、便には、ウイルスが含まれることに注意しましょう。

飛沫感染とは?―ウイルスを含む、唾液や鼻水を介した感染です。

- 感染者が、会話や、咳やくしゃみをすると、ウイルスを含んだ飛沫(しぶき/ひまつ)が飛び散ります。この飛沫が、目、鼻、口に入ることで、粘膜からウイルスが体内に入り、感染します。このような感染の仕方を「飛沫感染」と呼びます。

- 飛沫感染は、飛沫が届く1~2mの範囲で起こります。

接触感染とは?―ウイルスの付いた手や物を介した感染です。

- 感染者が触れた物や肌の表面には、ウイルスが残ることがあります。また、咳やくしゃみによって、ウイルスを含む飛沫が物に付くことがあります。これらを触り、ウイルスが付いた手を介してウイルスが目、鼻、口に入ると、感染します。また、ウイルスが付いた物や手をなめたり、感染者とキスをしたりして、直接ウイルスが口に入るかたちでも感染します。

- このような感染の仕方を「接触感染」と呼びます。ただし、ウイルスに触っただけ、感染者に触れただけでは、ウイルスは体内に入らないので、感染しません。その場合は手を洗うなどの対応をすることで、感染を予防できます。

- 手足口病の原因ウイルスは、物の表面で数日間生存できます。感染者にできる水疱に含まれる液体や、かさぶたにも、ウイルスが含まれているため注意しましょう。

糞口感染とは?―ウイルスを含む排泄物を介した感染です。

- 手足口病の注意すべき特徴として、感染者の便には、感染力のあるウイルスが含まれます。便に触れた手で、目、鼻、口を触り、ウイルスが体内に入ると、感染します。このような感染の仕方を糞口感染といいます。

- 保育所などでは、特に、オムツ交換の際に起こりやすい感染です。

- 手指衛生は、手足口病の発症率を低下させます。手足口病にはアルコールが効きにくいので、石けんと流水による手洗いを実施してください。

- 飛沫感染を防ぐため、せきエチケットを守りましょう。

- 接触感染を防ぐため、共用品は消毒しましょう。

- 糞口感染を防ぐため、オムツ交換時など、排泄物は適切に処理しましょう。

- 環境消毒には、次亜塩素酸ナトリウムが有効です。

あなたができることは、たくさんあります。

- 手足口病には、ワクチンがまだ利用できません。流行時には、感染対策による予防が必要です。

- 手足口病に限らず、私たちの身の回りには、さまざまな病原体(細菌やウイルスなど)があります。日常的な感染対策の一環として、手指衛生やせきエチケットを実践しましょう。

- 手洗い、せきエチケットについて、くわしい方法は、(外部サイトへリンク)も参考にしてください。

せきエチケット/状況に応じたマスク着用

- 飛沫感染のリスクを下げるために、有効です。せきやくしゃみが出ている時や、流行がみられている期間は、マスクを着用しましょう。

- せきやくしゃみをするときは、咳エチケットを守り、ティッシュやそでで口をおおいましょう。

手をきちんと洗う

- 接触感染のリスクを下げるために、有効です。石鹸と流水で、20秒以上かけて洗いましょう。

- 手洗いはこまめに行い、洗っていない手で目、鼻、口を触らないようにしましょう。

- 手洗いの効果的なタイミングは、食事の前、トイレの後、せきやくしゃみをした後、人と触れ合ったあと、などです。

共用品を消毒し、濃厚接触を避ける

- 手足口病のウイルスは、エンベロープという膜がなく、アルコールが効きにくいウイルスです。

- 手指の消毒には、石けんと流水による手洗いが、環境の消毒には次亜塩素酸ナトリウムなどが有効です。次亜塩素酸ナトリウムは人体には使えません。使用する製品の注意書きを必ず読んで、使用しましょう。

- 頻繁に触れる物や共用品(※)の表面は、定期的に消毒しましょう。

※ドアノブ、手すり、スイッチ、机、イス、おもちゃ、食器、タオルなど。 - 症状がある人との濃厚な接触(キス、ハグ、握手など)、食器やタオル、ハンカチなどの共用を避けましょう。

保育施設などにおける対策

- 上記の感染対策を、職員、児童・園児ともに、普段から習慣として実施しましょう。

- 特に、おむつ交換時には、糞口感染のリスクがあります。ディスポーザブル(使い捨て)のエプロンや手袋を使うなど、排泄物は適切に処理します。その後、手洗いと消毒もしっかりと行います。

- 発疹・水疱など特徴的な症状を手がかりに、問診と診察で診断されます。

- 症状が典型的でない(発疹が大きめで、手足の先よりも、太ももやお尻にできやすい)場合がありますので、手足口病かどうかの判断は、医師の診察を受けることをおすすめします。

- 手足口病は、手や足の皮疹や口内炎など特徴的な症状がみられるため、特に検査は行わず診断されることが多いです。

- 皮疹・水疱の見た目、できている部位、患児の年齢、他の症状の有無などから、他の病気と区別されます。

- ウイルスの種類を特に確認する必要がある場合(症状が重い、他の病気と区別が必要、など)では、のどの粘膜や便、血液、髄液などから検体を取り、ウイルスを検出・分類する遺伝子検査などが行われます。

- 症状から診断が明らかで、重症でない場合は、検査が行われないことが多いです。ただし、検査を受けられるかどうかに関わらず、他の病気との区別も必要ですから、医師の診断を受けておくことをおすすめします。

症状が典型的ではない手足口病もあります。

- 近年、症状が典型的でない(発疹が大きめで、手足の先よりも、太ももやお尻にできやすい)手足口病の事例が報告されています。コクサッキーウイルスA6(CVA6)が原因の場合に多く、発疹が重度で広範囲にわたりやすく、また、成人での発生率が高いことも特徴とされています。なお、CVA6は、感染後の爪の脱落とも関連しています。

- もっとも周囲へ感染させやすい時期は、症状が出てから最初の1週間(皮疹が出ている間)です。

- 回復後も飛沫や鼻汁からは1~2週間、便からは数週間~数か月間、ウイルスが排出されます。

感染させやすい時期は?

- 症状が出てから最初の1週間(皮疹が出ている間)が、もっとも感染力が強く、周囲へ感染を広げる可能性が高いです。

- ただし、症状が無くなっても、数日から数週間、感染力は残っていることがあります。また、感染しても無症状のことがあり、この場合でもウイルスは排出されます。

ウイルスが排出される期間は?

- 手足口病では、元気になってもしばらくウイルスの排出が続きます。飛沫や鼻水には1~2週間、便中には1ヵ月程度、ウイルスが含まれています。しかし、次で説明するように、元気な子を長期間休ませることは現実的でなく、必要もありません。

- 出席停止期間や、登園届について、一律の決まりはありません。

- 登園・登校の目安は、発熱や口内炎の影響がなく、普段の食事がとれることです。

- 症状がよくなり、元気であれば、感染対策を続けながら登園・登校できます。

出席停止期間は決められているの?

- 手足口病では、特に定められた出席停止期間(保育園や学校を何日間休ませなければならないという決まり)はありません。

- 厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」では、登園の目安を、「発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること」としています。症状がよくなり、普段通り元気であれば、登園・登校してかまいません。

- 症状が長引いている場合など、登園させてよいか不安な場合は、かかりつけ医に一度相談しましょう。

- 大人の場合も、普段通り活動できる程度まで症状が改善していれば、出勤できる目安としてよいでしょう。

元気になっても周囲にうつす可能性があるのに、休ませなくてよいの?

- 先に説明している通り、手足口病は、症状がよくなったあともウイルスの排出が続きます。しかし、排出は長期間続くので、元気な子を休ませ続けることは現実的ではありません。

- 手足口病に限らず、ウイルスは常に身近に存在しています。感染しても症状が出ず、気づかずに登園・登校している子もいますが、無症状でもウイルスは排出されます。症状があってもなくても、基本的な感染対策を行いましょう。手足口病については、特に排便後やおむつ交換後の手洗いを徹底しましょう。

- 症状が軽いうちは、自宅で療養しましょう。

- 特効薬はありません。症状を和らげる薬を使います。

- 口内炎がある子では、脱水に注意しましょう。

- 不安な症状がみられる場合は、医療機関へ相談しましょう。

- 手足口病には特効薬がなく、特別な治療方法はありません。基本的には軽い症状で済む病気ですから、自宅で安静にして、よくなるまで待ちましょう。ほとんどの場合、7~10日で自然によくなります。

- 発熱や口内炎の痛みなど、症状を和らげる治療(対症療法)を、必要に応じて行いましょう。市販薬を使用する場合は、小児用であることを確認してください。

- 脱水に注意しましょう。口内炎があると、飲み込むときに痛むので、飲みたがらず、脱水になりやすくなります。十分な水分を取らせましょう。

- まれに、神経の合併症(髄膜炎や脳炎など)が起こる場合があります。特に小さなお子さんでは経過観察をしっかりと行ってください。

- 家族内での感染を防ぐため、感染者の看病をする人は、適切な感染対策を心がけましょう。

こどもが飲み込みを痛がっているサイン

- 食べたり飲んだりしたがらない

- ふだんよりよだれが多い

- 冷たい飲み物しか欲しがらない

痛みがあるとき、脱水症を防ぐには

- スポーツドリンクやゼリーを少しずつ、回数を増やして与えましょう。

- 硬いもの、酸味が強いものは、痛みを感じやすいので避けるとよいでしょう。

こどもの脱水症のサイン

- 活気がすくない(ぼんやりしている)

- おしっこの回数や量がすくない

- 口の中が乾いている

- 泣いたときに涙がすくない

- 大泉門(頭の上にある頭蓋骨の隙間)がへこんでいる など

- 手足口病による合併症はまれですが、特に髄膜炎や脳炎(発熱、頭痛、吐く、まひ、けいれん、意識が悪くなる)に注意が必要です。

- 特に小さなお子さんでは、療養中は体調の変化に注意し、疑わしい症状がみられたら医療機関へ相談しましょう。下記の目安を参考としてください。夜間・休日の相談窓口もあります。

髄膜炎・脳炎とは?

- 髄膜炎は、脳と神経を覆っている保護膜(髄膜)が、炎症反応で腫れることで、様々な症状を起こす病気です。手足口病のように、ウイルスが原因の場合、ウイルス性(無菌性)髄膜炎と呼びます。炎症が脳に及んだ場合は、脳炎と呼びます。

- 髄膜炎の症状は、発熱、頭痛、嘔吐や、首のこわばり(項部硬直)などです。脳炎でも、同じような症状がみられますが、まひやけいれんを起こすこともあります。

- 意識障害は、髄膜炎・脳炎のどちらでもみられることがあります。その程度は、「ぼんやりしている」から「揺さぶっても起きない」まで様々です。

- 上記のような症状がみられたら、医療機関へすぐに相談してください。入院が必要な可能性が高いです。

こどもの(再)受診の目安

- 脱水が心配である

- ぼんやりして、反応が悪い/機嫌が悪い

- くりかえし吐く

- けいれん

- 苦しそうに息をする/せきがひどい

- 3日間以上、38℃以上の熱が続いている

- 10日間たっても、症状がよくならない

|

Check! |

夜間・休日の受診に迷ったら |

「香川県小児救急電話相談」(#8000)

- 小児科医や看護師等から、電話でアドバイスが受けられます。

- お子さんの症状ごとに、受診の目安を知ることができます。

- ヘルパンギーナは、手足口病と同じく、エンテロウイルス属による感染症で、代表的な夏風邪のひとつです。

- 症状は、高熱と口内炎が特徴的です。脱水症に注意してください。

- 感染の仕方や治療の方法は、手足口病と変わりません。

- 基本的な感染対策を行うことで、まとめて予防できます。

- エンテロウイルス属は、エンテロウイルスをはじめとして、似た特徴をもったウイルスのグループ(分類)です。

- ウイルスの種類によって、感染した場合の症状の出方に違いがあります。ただし、ウイルスの種類に関わらず感染経路は同じですから、予防にあたっては、日常的に基本的な感染対策を徹底することが大切です。

- エンテロウイルス属のウイルスは、目・鼻・口を通して感染し、風邪の原因になることが特徴です。エンテロは「腸」という意味で、口から入り、腸で増えることから名づけられました。なお、「属」とは、共通の特徴をもつウイルスのグループを意味します。

- エンテロウイルス属には、エンテロウイルスの他に、ライノウイルス、コクサッキーウイルス、エコーウイルスなど、様々なウイルスが含まれます。そして、たとえばエンテロウイルスのうちにも、D68や71型など、さらに細かい分類があり、名前がつけられています。

- 手足口病の場合、ひとつの病気ではありますが、原因となるウイルスは複数あります。昔から流行がみられるCVA16、EV-A71に加えて、最近はCVA6、CVA10等の頻度が増えています。病原性はウイルスごとに異なっており、CVA6では発疹が非典型的で重く、成人での発症が比較的多く、感染後に爪の一時的な脱落を起こしやすい傾向があります。また、D68やEV-A71は、重症化しやすいことが知られています[*]。

- どの種類のウイルスに感染しているか、症状だけで判断することはできません。症状が重い場合には、医師の判断で、鼻やのどなどから検体を採取し、ウイルスの種類をつきとめる検査を行う場合があります。

*:重症化しやすいウイルス:エンテロウイルスD68は、喘息のような症状や、肺炎などの合併症が多く、重症化しやすいとされています。弛緩性麻痺という、まひを起こす神経の合併症とも関連が疑われています。エンテロウイルス71型(EV-A71)は、特に髄膜炎や脳炎などの中枢神経の合併症が多く、重症化しやすいウイルスです。EV-A71による手足口病は、日本を含むアジアで報告があり、ワクチンの開発が急がれています。

もっとくわしく知りたい方へ(主要参考文献・サイト)

- 国立感染症研究所IDWR 2021年第43号「<注目すべき感染症> 手足口病・ヘルパンギーナ」

https://www.niid.go.jp/niid/ja/hfmd-m/hfmd-idwrc/10767-idwrc-2143h.html - 国立感染症研究所IDWR 2021年第43号「<注目すべき感染症> 手足口病・ヘルパンギーナ」

https://www.niid.go.jp/niid/ja/hfmd-m/hfmd-idwrc/10767-idwrc-2143h.html - 国立感染症研究所IASR 2012年3月号「手足口病後の爪変形・爪甲脱落症」

https://www.niid.go.jp/niid/ja/home/2107-surveillance/iasr/related-articles/related-articles-385/1762-dj3856.html - 国立感染症研究所「エンテロウイルスD68(EV-D68)感染症に関するQ&A」

https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/EVD68/EV-D68_QA20151022.pdf - CDC「Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)」

https://www.cdc.gov/hand-foot-mouth/about/prevention.html - Corsino CB, Ali R, Linklater DR. Herpangina. 2023 Jan 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan 29. PMID: 29939569.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507792/ - 厚生労働省「手足口病に関するQ&A」(外部サイトへリンク)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html - 厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf - 香川県小児科医会感染症対策委員会「園・学校における感染症対策ガイドブック第2版」

http://kagawa-pedi.com/pdf/Guide_ed23.pdf - 東京都医学総合研究所「未来を話そう!研究紹介|ウイルス感染プロジェクト」

https://www.igakuken.or.jp/project/to-tomin/to-pro04.html - Zhu, P., Ji, W., Li, D. et al. Current status of hand-foot-and-mouth disease. J Biomed Sci 30, 15 (2023)

- Guo N, Ma H, Deng J, Ma Y, Huang L, Guo R, Zhang L. Effect of hand washing and personal hygiene on hand food mouth disease: A community intervention study. Medicine (Baltimore). 2018 Dec;97(51):e13144

このページに関するお問い合わせ