ここから本文です。

結核について、保健所との関わりの視点から

(3) 高齢者施設の結核患者さんへの対応

この記事は、2025年3月10日に更新されました。

新しく発見される結核患者さんのうち、約6割が70歳以上の方です。高齢者施設では、入所者の方の体調管理において、結核に留意する必要があります。ここでは、高齢者施設などにおいて結核患者が発生した場合に、保健所へのご質問が多い事項について、Q&A形式で説明します。

Q)なぜ、高齢者施設における結核の対策が大切なのですか? 平時から、どのような対策が必要ですか?

A)高齢者施設では、結核の発症・感染拡大が起りやすいので、職員・利用者の体調管理を適切に行ってください。

解説

- 高齢になると、昔、結核に感染していて、これまで身体が抑え込んでいた結核菌が、何らかのきっかけで活動を始め、症状が出るリスクが高くなります。

- 免疫力や体力の低下、基礎疾患などの影響で、結核に感染・発病しやすい方が集団で生活しているため、対応が遅れると感染が拡がりやすい傾向があります。

- 高齢者では、結核に限らず、病気の症状がはっきりと現れないことが多いため、積極的に疑わなければ結核を見逃してしまう可能性が高くなります。

- 次のようなポイントに基づき、施設における結核感染を予防しましょう。

|

Check! |

高齢者施設における結核感染防止のポイント |

- 入所時に胸部X線検査を行い、異常所見の有無を評価し、記録を残す。

- 年1回は胸部X線検査を実施する(感染症法の法定外であるが、感染対策上は重要)。

- 職員や利用者の呼吸器症状(咳・痰)に注意し、2週間以上長引く場合は結核の可能性を考慮し、医療機関を受診させる。

- 呼吸器症状がなくとも、発熱、食欲不振、体重減少等の全身症状がみられる高齢者には結核の可能性を考慮する。

- 換気回数は可能な限り確保する。

- 結核患者が発生した場合は、保健所等と密接に連携して対応する。

厚生労働省「結核院内(施設内)感染対策の手引き 平成26年版」を参考に作成。

Q)結核の疑いがある患者さんをケアする場合、どのような感染対策が必要ですか。

A)空気感染対策として、十分な換気と介護者のN95マスク着用が必要です。

解説

- 結核の疑いがある方について、入院や検査結果を施設で待つ間などは、空気感染対策を実施してください。

- N95マスクは、空気中の結核菌を吸い込まないために有効であり、ケアに当たる職員が使います。着用の効果が得られるように、正しく装着できているかどうか、空気の漏れがないかどうか、毎回、確認してください。

- N95マスクは、正しく着用できていれば、呼吸がしづらく感じ、長時間着けることはできません。患者さんのケアで必要な場合のみ、適切に着脱してください。

- 患者さん本人には、N95マスクではなく、サージカルマスクを着用してもらいます。サージカルマスクは、咳やくしゃみで生じる、大きな飛沫(ひまつ)の状態で、結核菌をキャッチできます。

- 患者さんは個室対応とし、ドアを閉めて空間を隔離します。換気は患者さんの負担にならない程度に、可能なかぎり行ってください。ただし、空気の流れが外に向かうようにして、建物の中に流れないよう注意してください。車で搬送する時も、窓を開けて換気をします。

- 家族が面会する場合、職員と同様、N95マスクを正しく着用してもらいます。ただし、乳幼児や、免疫力が落ちる基礎疾患があるなど、感染リスクが高い方の面会は、延期した方がよいでしょう。

- 感染対策について、不明なことがあれば、保健所にご相談ください。

Q)結核患者さんが使用した食器やリネン、部屋はどのように消毒すればよいですか。

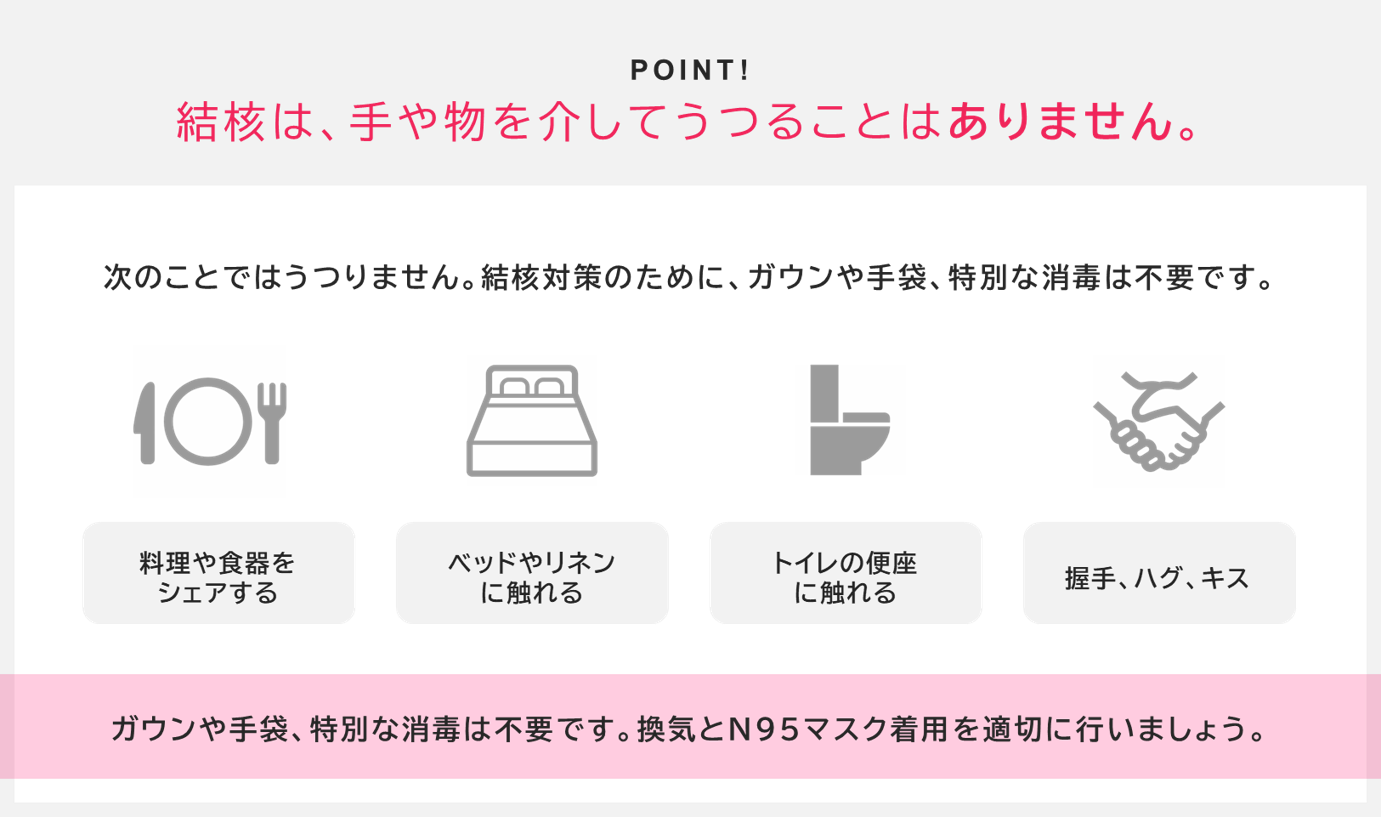

A)特別な消毒は必要ありません。結核菌は、手や物を介してうつることはないからです。

解説

- 結核菌は、手や物を介した感染はありません(接触感染しない)。結核菌は、肺の奥まで吸い込んだ場合に感染する可能性がありますが、手や物に結核菌がついても肺の奥まで届くことはないからです。

- 具体的には、次のような状況でも、感染することはありません。

- 患者さんと握手する

- 患者さんと食べ物や飲み物をシェアする

- 患者さんが使用したベッドリネンやトイレの便座に触れる

- したがって、患者さんのケアをする場合に、結核の対策として手袋やガウンを着る必要はありません。また、患者さんが使った食器やリネンを処分する必要はありません。通常の洗浄や洗濯で十分です。

- 結核菌は日光(紫外線)により、数時間で死んでしまいます。また、乾燥した室内では、数日で死んでしまいます。床に落ちた菌から感染する心配はなく、患者さんが過ごしていた部屋を特別に消毒する必要もありません。アルコール製剤などで、通常の消毒・清掃を実施してください。

Q)結核患者さんが入院して、保健所の調査を待つ間、どのような対応が必要ですか。

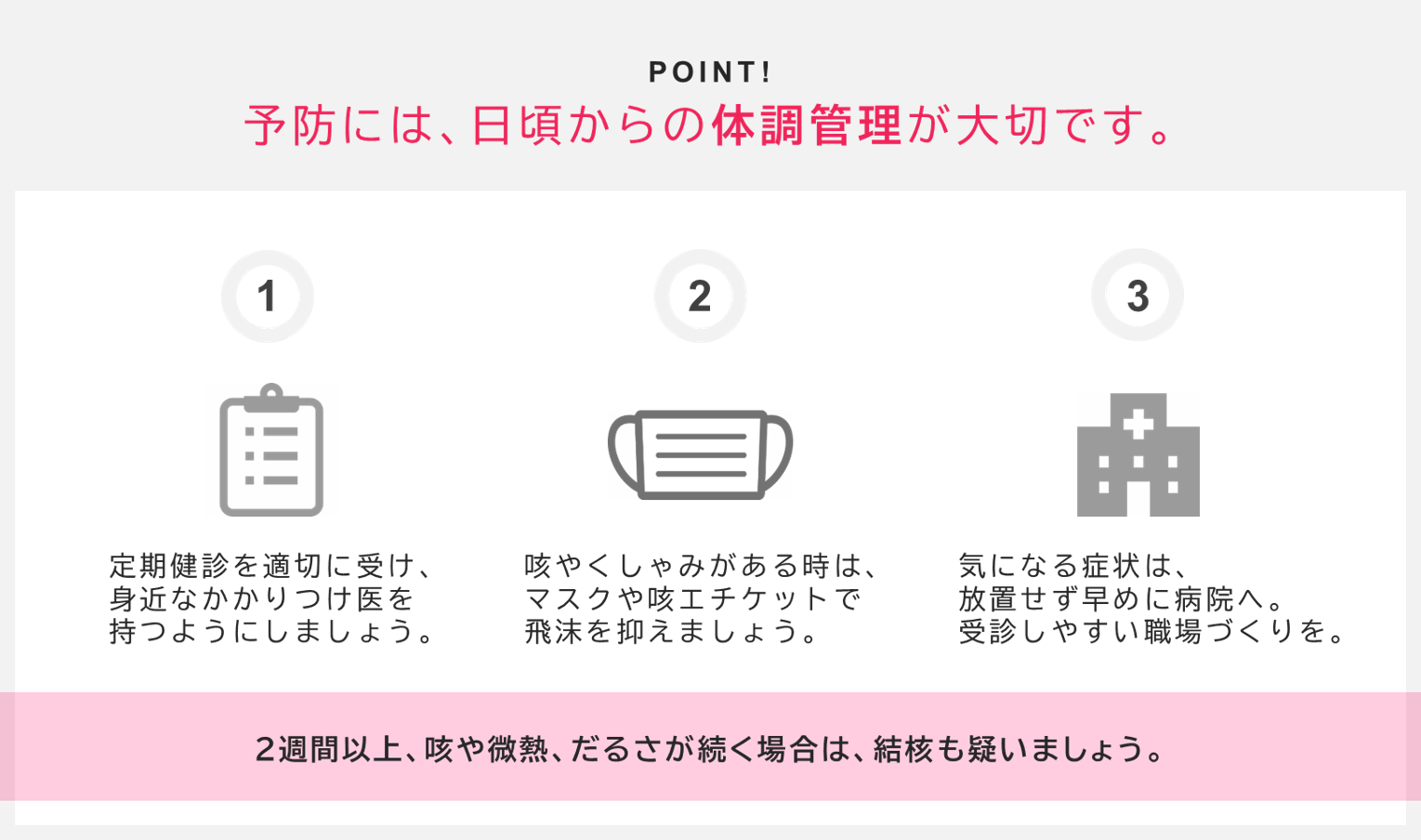

A)普段からの体調管理・観察と、感染対策(手指衛生や咳エチケットなど)を継続してください。

解説

- 結核患者さんが見つかったことを理由に、特別な対策を行う必要はありません。基本的な対策を改めて見直す機会としていただき、インフルエンザ等の地域の流行状況に応じて、手指衛生や換気などを継続してください。

- 結核を特に疑う症状として、2週間以上続く咳、発熱、倦怠感などがあります。利用者の体調観察に加えて、体調の異常に気がついたら、早めに相談・受診できる体制(連絡する医療機関や、施設内の対応の手順)を整えておきましょう。

- 結核は、感染してもすぐに症状が出る病気ではありません。また、感染直後に検査をしても、正しい結果が得られません。検査の時期などについては、保健所からご連絡しますので、お待ちください。くわしくは、「(4)結核発生後の保健所との連携について」をご確認ください。

Q)結核の入院治療を終えて、退院した患者さんに、特別な感染対策が必要ですか。

A)いいえ、必要ありません。退院し、治療を続けている患者さんは、他の人にうつすことはありません。

解説

- 結核患者さんは、痰の中に結核菌が認められる場合など、周囲に感染させる可能性がある場合は、入院で治療を始めます。退院する時期は、国が定めている基準に基づいて、人にうつす可能性がなくなっていることを確認したうえで決まり、その後は通院治療に切り替わります。

- 薬を飲み始めてから、2週間程度で、感染させる可能性は十分低くなるとされています。服薬を続けている限り、退院後の患者さんから他の人へ結核がうつる心配はありません。したがって、特別な感染対策を実施する必要はありません。

- 本来必要がない感染対策を行うことは、現場の負担になるだけでなく、患者さんを傷つけることになります。正しい知識と理解に基づく対応が求められます。

このページに関するお問い合わせ