ここから本文です。

住宅用火災警報器の設置・点検・交換をしましょう

住宅火災から大切な命を守るために住宅用火災警報器は大切な役割を果たしています。

消防法の改正により、

平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

定期的に点検を行い、火災発生時に作動するよう維持管理をしましょう。

設置から10年を目安にして住宅用火災警報器の交換を検討しましょう。

1 住宅用火災警報器とは?

住宅用火災警報器は、火災により発生した煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。

機器の多くは電池式で、24時間休みなく常に作動しています。電池式の警報器であれば、ドライバーを使用して、ネジなどで容易に取り付けたり、取り外したりすることが可能です。

「単独型」と「連動型」があり、「連動型住宅用火災警報器」は火災を感知すると他の居室に設置された警報器も連動して警報を発するため、音が減衰せず、火災の早期発見・早期対応に効果的です。

2 香川県の住宅火災の現状は?

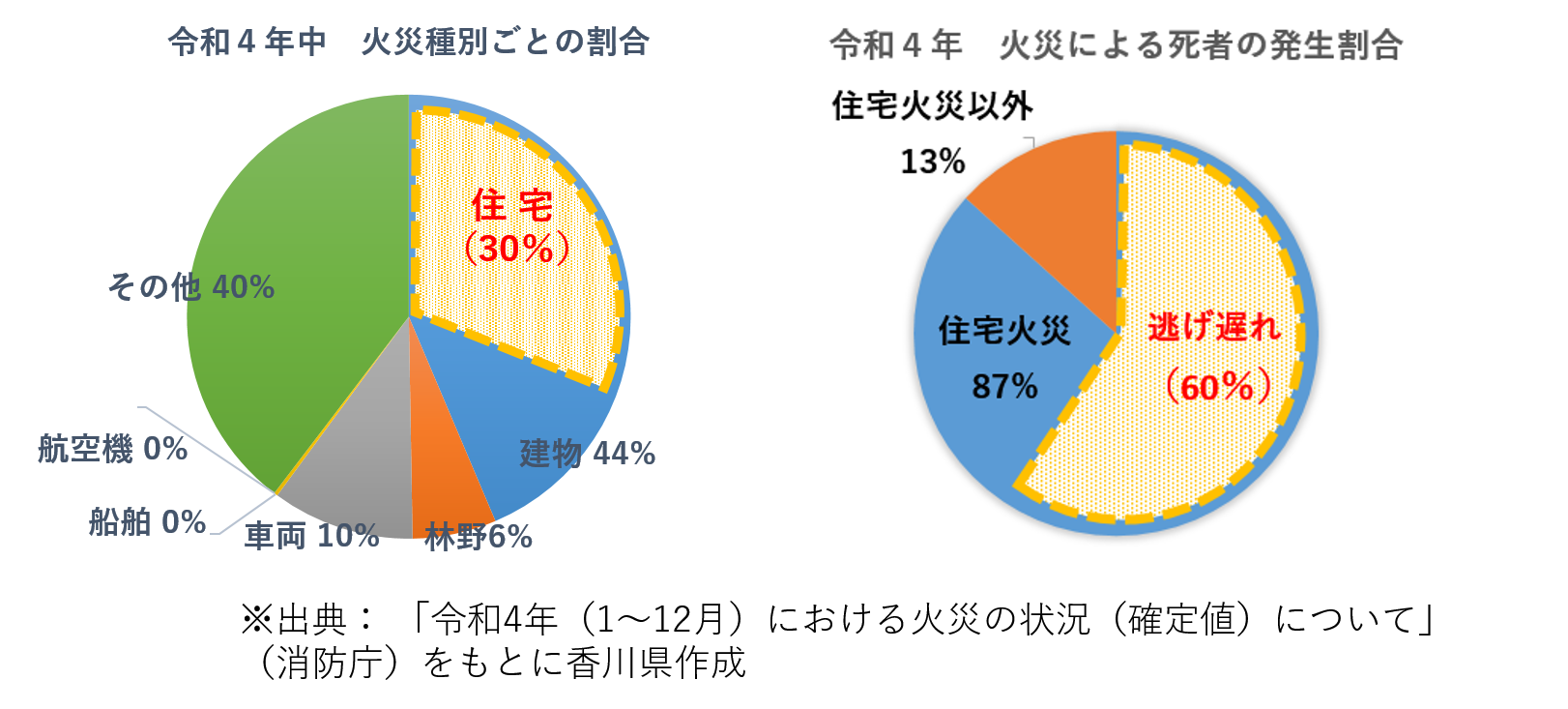

県内の全火災(令和4年1~12月)のうち、住宅火災は3割を占め、火災による死者のうち、住宅火災による死者は約9割と非常に高く、そのうち「逃げ遅れ」が死亡原因の6割を占めています。

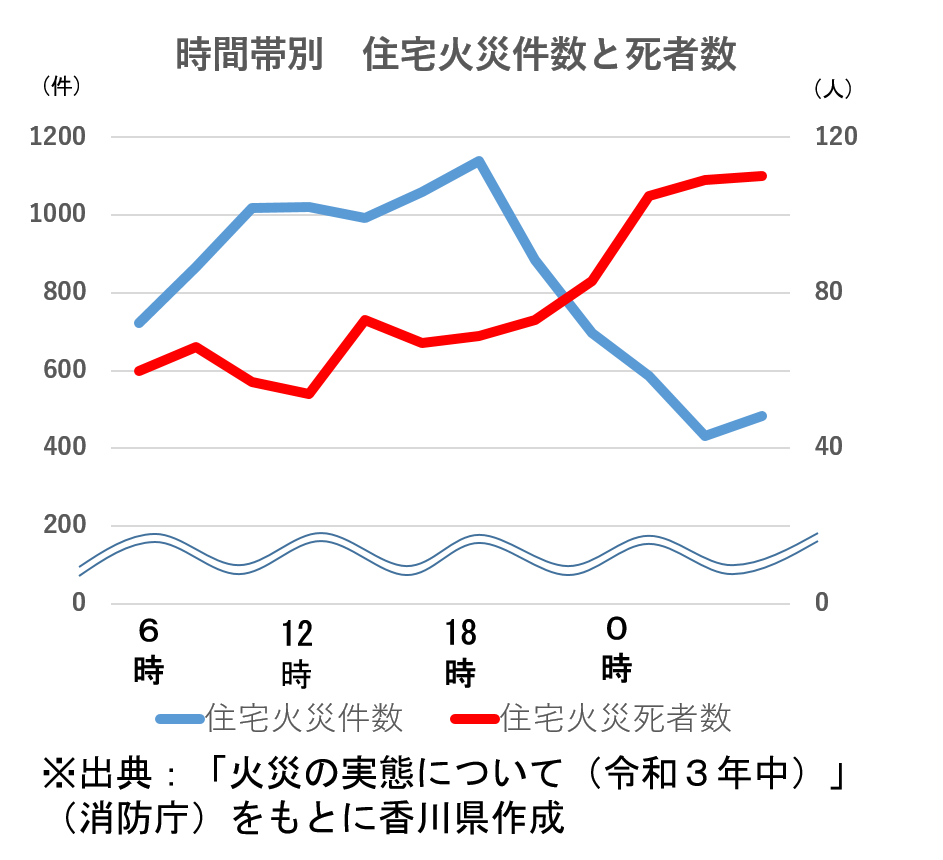

また、昼間と比べて就寝時間帯に多く死者が発生しています。同時間帯の住宅火災件数は少なく、死者発生率が高くなっています。死者の多くは65歳以上の高齢者で、今後の高齢化の進展に伴ってさらに増加する恐れがあります。

就寝時間帯は、火災に気付きにくく、避難が遅れやすいため、早期に火災による煙を感知することができる、

『住宅用火災警報器』を「寝室」や避難経路となる「階段」に設置することで、「逃げ遅れ」を少なくすることが期待できます。

3 住宅用火災警報器の効果は?

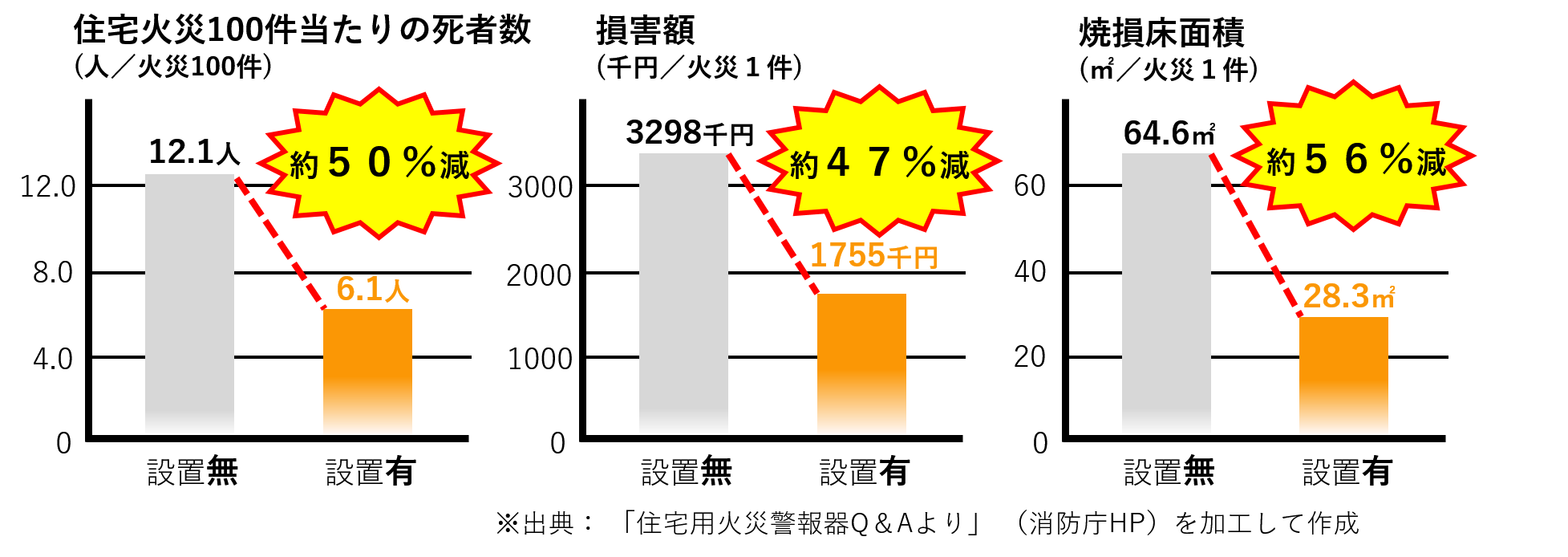

住宅用火災警報器を設置することで死者数や損害額等を大幅に減少することができます!

令和元年から令和3年までの3年間における失火を原因とした住宅火災について、住宅用火災警報器の設置効果を分析した結果、死者数と損害額は概ね半減し、焼損床面積は約6割減少した結果が総務省消防庁から公表されています。

4 どの部屋に取付ければいいのでしょうか?

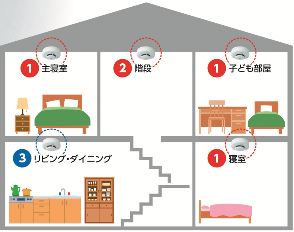

2階建の場合、1と2に設置が必要です。

1 寝室

普段から就寝に使用する部屋の天井又は壁面に設置します。子ども部屋でも就寝に使われている場合は対象となります。

2 階段

寝室がある階の階段の天井又は壁面に設置します。ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)の階段には必要ありません。

3 リビング・ダイニング

滞在時間の長いリビング・ダイニングや、火気を使用する台所にも設置をお勧めします。

住宅用火災警報器は煙を感知する「煙式」の設置が基本ですが、台所などの火災以外の煙を感知するおそれのある場所には熱を感知する「熱式」の感知器を設置することができます。

5 取り付ける位置はどこでしょうか?

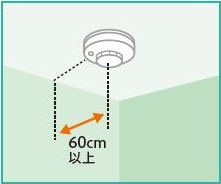

(1) 梁がない天井に取り付ける場合

火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。

(2) 梁がある天井に取り付ける場合

火災警報器の中心を梁から60cm以上離します。

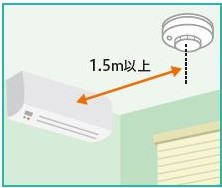

(3) エアコンなどの吹出口付近の場合

エアコンの吹出口から1.5m以上離します。

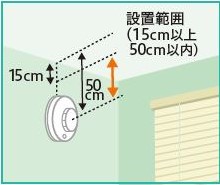

(4) 壁面に取り付ける場合

天井から15cm~50cmの範囲内に火災警報器の中心がくるようにします。

出典:一般社団法人日本火災報知機工業会

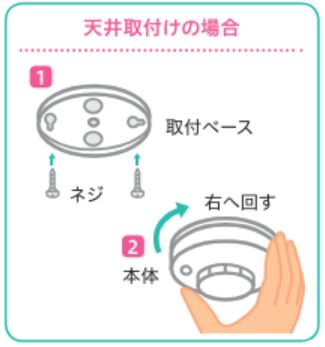

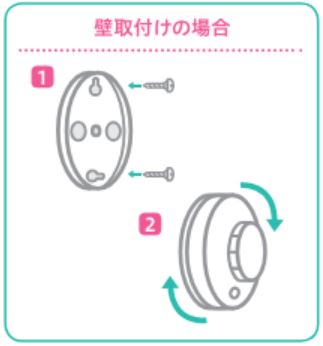

6 取り付け方法はどうすればいいでしょうか?

天井または壁に2つのネジで取り付ける場合

(1) 天井または壁に取付ベースを取り付ける。

取付面の強度のある補強材がある場所にネジで取付ベースを固定してください。

(2)住宅用火災警報器(本体)を取付ベースに合わせ、止まるまで右に回してください。

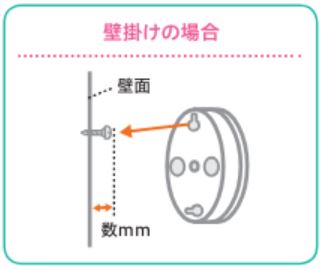

壁に一つのネジで引っ掛けて取付ける場合

※詳細は取扱説明書を参照してください。

※詳細は取扱説明書を参照してください。

(1)取付けたい位置にネジを数mm浮かせて締めてください。

(2)住宅用火災警報器の取付孔をネジに引っ掛けてください。

出典:一般社団法人日本火災報知機工業会

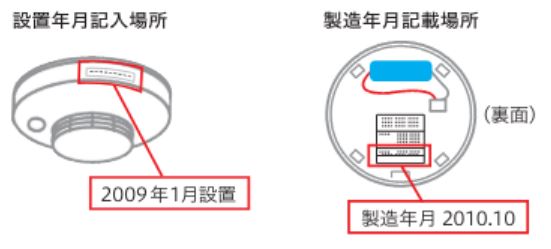

取付ける前に設置年月日を記入してください。

住宅用火災警報器を取付けたら作動試験を実施してください。

7 住宅用火災警報器を設置されている方へ

出典:一般社団法人日本火災報知機工業会

住宅用火災警報器は火災(煙や熱)を感知するため、24時間常に作動しています。

設置から一定期間(概ね10年間)以上経過したものについては、電池切れや本体内部の電子部品の劣化が考えられることから本体を交換することを推奨しています。設置年月日を記載していなければ、製造年月日を確認することで、おおよその期間を確認することができます。

また、住宅用火災警報器に傷やひどい汚れ、ホコリなどが付着していないか確認し、定期的にお掃除を行いましょう。(お掃除の方法は機種によって違いますので取扱説明書をご確認ください。)

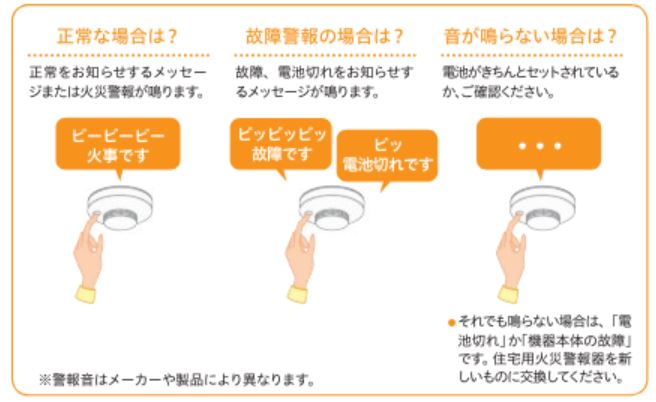

確実に作動するか確認(点検)しましょう。

出典:一般社団法人日本火災報知機工業会

住宅用用火災警報器が確実に作動するか、点検ボタンを押す、あるいは引きひもを引くなどにより定期的に点検をしましょう。年2回の火災予防運動期間などの機会に点検をおすすめします。

・秋季火災予防運動期間(11月9日~15日)

・春季火災予防運動期間(3月1日~7日)

8 どこで購入できるの?

住宅用火災警報器は、ホームセンターや家電量販店などで販売されています。購入の際には、日本消防検定協会の「合格表示」の付いた商品を選びましょう。

住宅用火災警報器等について、不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。また、消防職員などが個人住宅を訪問し、住宅用火災警報器を販売することはありません。おかしいと思ったら、消費生活センター(連絡先:087-833-0999)などに相談しましょう。

9 その他の対策

(1)住宅用消火器を準備しましょう。

ご家庭に消火器を備えておきましょう。消火器は家庭内での小さな火災の初期消火に有効です。

(2)身の回りを防炎化しましょう。

ご家庭の寝具やカーテンなどを防炎品に替え、火災になりにくい環境にしましょう。

また、火を使った料理中は防炎アームカバーを使用するなど、火の取り扱いには注意しましょう。

10 その他

(1)住宅用火災警報器のお手柄事例

(2)住宅用火災警報器オンライン交換診断

設置から10年以上が経過した住宅用火災警報器の交換診断をおすすめします。

次の手順でご自宅の住宅用火災警報器の交換診断をしてみましょう。

オンライン交換診断(一般社団法人日本火災警報機工業会)(外部サイトへリンク)

(3)カジナリくんについて

住宅用火災警報器の設置促進を図るために誕生しました。

住宅用火災警報器の設置促進を図るために誕生しました。

香川県の住宅を空から見守り、不審な煙を見つけると、警報器を鳴らして知らせてくれます。

ぬりえがあるので、印刷してぬってみてね!(うちわ用は、うちわに貼って使ってね!)

お問合せ先

香川県危機管理総局危機管理課

産業保安対策グループ予防担当

〒760-8570

香川県高松市番町四丁目1番10号

電話087-832-3190

関連リンク

このページに関するお問い合わせ